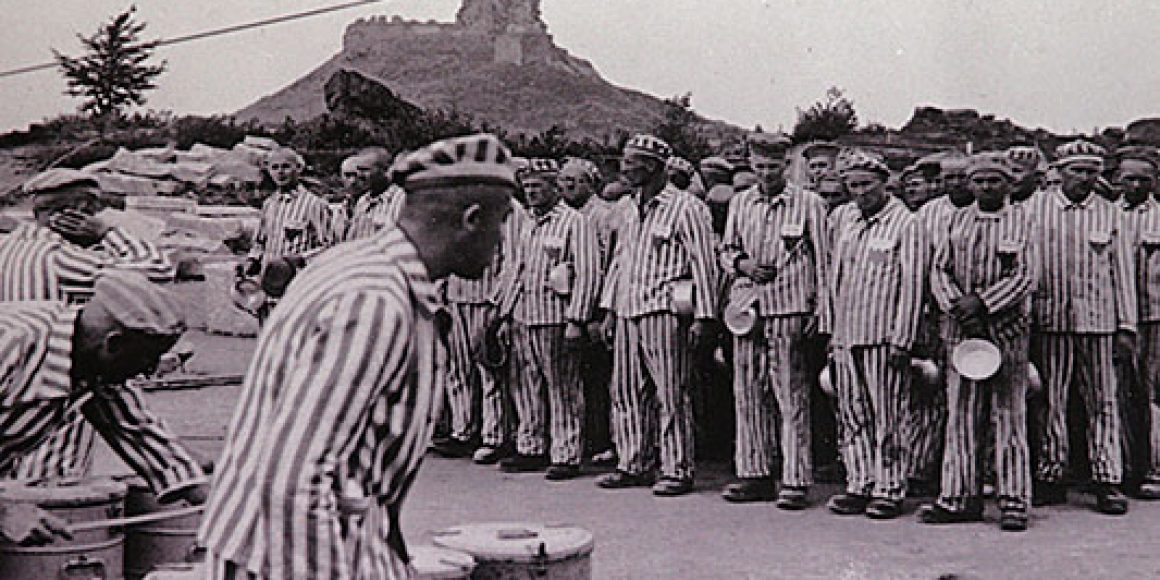

Der österreichische Psychoanalytiker Ernst Federn ist in Deutschland bis heute nicht sehr bekannt. Der 1914 in Wien geborene und 2007 dort gestorbene Wissenschaftler überlebte die Konzentrationslager von Dachau und Buchenwald. Er gilt in Fachkreisen als Pionier der psychologischen Analyse des Lebens in Konzentrationslagern sowie einer psychoanalytisch orientierten Pädagogik und Sozialarbeit. Nach der Befreiung emigrierte er in die USA. Auf Einladung des österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky kam er Mitte der 70er-Jahre nach Österreich zurück und beriet die Regierung bei der Gefängnisreform.

Als Jude und Trotzkist musste Federn sich im KZ Buchenwald nicht nur vor der SS fürchten, sondern auch vor den moskautreuen kommunistischen Mithäftlingen, die in der sogenannten Häftlingsselbstverwaltung des Lagers überlebenswichtige Funktionen ausübten. Nach der Befreiung von Buchenwald zählte Federn unter den überlebenden deutschsprachigen Kommunisten nicht zu denen, die als Helden geehrt wurden. Er galt als Feind.

Zwei wesentliche Arbeiten Federns zur Analyse der NS-Konzentrationslager – Der Terror als System: Das Konzentrationslager (1945) und Versuch einer Psychologie des Terrors (1946) – werden jetzt anlässlich von Federns 100. Geburtstag im August erneut publiziert. Sie stellen einen ersten Versuch dar, die Situation in Konzentrationslagern psychologisch zu analysieren. Federn richtet seinen Blick dabei nicht nur auf die SS-Wachmannschaften, sondern auch auf die Häftlinge selbst.

Asozial Federns Grundannahmen für die Analyse lauten: »Erstens, dass von Kindheit an jeder Mensch über starke, wilde Triebe verfügt, die der Anständige und Gesunde zu beherrschen lernt, während der Asoziale und Kranke ihnen in verschiedenen Formen nachgibt, die in Widerspruch zu den Formen des sozialen Lebens stehen. Zweitens, dass Erziehung und die Umwelt, die im größten Maße von der Beschaffenheit des Staates abhängen, jene Instanz heranbilden, die erst dem Individuum die Triebbeherrschung ermöglicht.« Etwas vereinfacht gesprochen analysiert Federn daher nationalsozialistische Täter als seelisch erkrankte Menschen, die nicht gelernt haben, ihre wilden Triebe zu beherrschen. Häftlinge, die sich ihnen unterordnen, beschreibt Federn in ähnlicher Weise.

Eine weitere Grundannahme formulierte Federn 1994 in einem Aufsatz über den Psychoanalytiker Bruno Bettelheim, der, wie er selbst, einige Zeit in Buchenwald terrorisiert wurde: »Ich glaube, dass die breite Öffentlichkeit niemals die seelischen Zustände der Opfer des Nationalsozialismus nachvollziehen kann und sie daher auch niemals wirklich verstehen wird. Der Holocaust war ein Ereignis von historischer Außergewöhnlichkeit, weil er in einem hochzivilisierten Land geschah. Der Rückfall einer Gesellschaft wie der deutschen auf die Einstellung des Altertums, in dem Völker ohne Bedenken ausgerottet wurden, ist einfach unmöglich.«

Rezeption Wenn es jemanden gibt, der dafür gesorgt hat, dass das Erbe des 1914 in Wien geborenen Mannes vor allem im deutschsprachigen Raum nicht verloren ging, dann war es der 1961 geborene Roland Kaufhold, der in Köln als Sonderschullehrer arbeitet und zur Biografie- und Exilforschung, zur psychoanalytisch-pädagogischen Bewegung und zu Israel publiziert und auch Autor der Jüdischen Allgemeinen ist. Ohne den Sozialpädagogen hätte eine breitere Rezeption von Biografie und Werk Ernst Federns nicht stattgefunden.

Der zum 100. Geburtstag Federns erneut publizierte Band ist nicht nur deshalb zur Lektüre zu empfehlen, da er frühe psychoanalytische Versuche zur Analyse nationalsozialistischen Terrors enthält; darüber hinaus machen weitere beigefügte Aufsätze von Federn selbst, des Herausgebers Roland Kaufhold, des Historikers Bernhard Kuschey sowie der Filmemacher Wilhelm und Maritha Rösing, die 1992 einen Dokumentarfilm über Federn fertigstellten (Überleben im Terror), ihren Entstehungszusammenhang und ihren Ort in der Literatur der Überlebenden deutlich.

Prävention Federns aktuelle Bedeutung liegt nicht nur darin, dass er einer von vielen Überlebenden ist, die den Terror, dem sie unterworfen waren, analysierten. Überlebende Opfer haben dies in sehr hohem Maße getan. Sie liegt darüber hinaus darin, dass er nach dem Nationalsozialismus einer psychoanalytisch orientierten Pädagogik und Sozialarbeit verpflichtet war und in den USA und Österreich als Sozialarbeiter in Gefängnissen arbeitete. Sein Denken und Handeln war nicht nur auf die analytische Durchdringung des Terrors gerichtet, sondern auf seine präventive Verhinderung.

Am Ende einer Arbeit über den KZ-Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, dem Federn in Dachau begegnet war, schrieb er: »Warum Deutschland zuerst die wissenschaftliche Erkenntnis in den Dienst des Völkermords gestellt hat, ist ein Problem für den Historiker. Wie man aber Kinder so erzieht, dass sie nicht zu potenziellen Massenmördern werden, ist ein Problem, das die ›seelische Hygiene‹ angeht. Es könnte entscheidend sein für unser aller Überleben, dass wir diese beiden Probleme nicht verwechseln.«

Wer an den Konzepten Ernst Federns und an der präventiven Verhinderung von Völkermord interessiert ist, der sollte sich zusätzlich zu diesem hochinteressanten Band das 1999 erschienene Buch von Federn Ein Leben mit der Psychoanalyse. Von Wien über Buchenwald und die USA zurück nach Wien besorgen.

Ernst Federn: »Versuche zur Psychologie des nationalsozialistischen Terrors« (Hrsg.: Roland Kaufhold). Psychosozial, Gießen 2014 (3. Auflage), 262 S., 24,90 €