Die Vernichtungswut, die in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs über die Juden in den baltischen Ländern hereinbrach, verbreitete sich vor allem in den von den Deutschen besetzten Gebieten im Osten. Auch die Polen, als unterdrückte Opfer, beteiligten sich damals an der massenhaften Ermordung von Juden.

Die bekanntesten Massaker fanden am 10. Juli 1941 im Distrikt Bialystok, in Radzilów und in Jedwabne statt. Diese Pogrome in Nordostpolen waren nicht die einzigen ihrer Art. Im Sommer 1941, kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht und der Roten Armee, ermordeten Polen in weiteren 3o Städten ihre jüdischen Nachbarn.

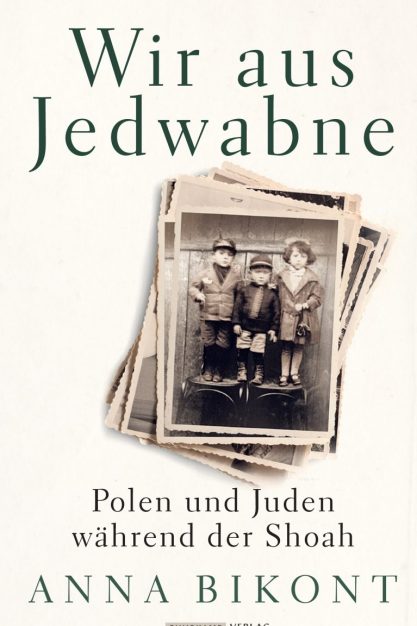

In ihrem jetzt auch auf Deutsch vorliegenden Buch Wir aus Jedwabne hat die aus Warschau stammende Journalistin Anna Bikont in jahrelangen Recherchen Täter und Zeitzeugen zum Sprechen über die ungeheuerlichen Verbrechen gebracht. Jahrzehntelang hatten polnische Historiker versichert, es habe keine Zusammenarbeit mit den Deutschen gegeben. Auch wurde von polnischer Seite immer bestritten, sich an Pogromen beteiligt zu haben. Auf einmal war das Bild, dass die Polen nur Opfer und Helden des Widerstands waren, zerbrochen.

REGEL Schon bald nach der Besetzung Polens durch die Wehrmacht wurde der Bevölkerung der Ostgebiete eine grundlegende Tatsache klar: Kein Gesetz, keine Regel, kein Maß schützte einen Juden. Die Einwohner der kleineren Städte im Distrikt Białystok ermordeten den größten Teil ihrer jüdischen Nachbarn. Sie erschlugen sie, erschossen sie und verbrannten sie zu Dutzenden bei lebendigem Leibe in Scheunen. Der Ort Jedwabne wurde zum Inbegriff polnischer Verbrechen an ihren jüdischen Mitbürgern.

Der Ort Jedwabne wurde zum Inbegriff polnischer Verbrechen an ihren jüdischen Mitbürgern.

Als einer der Ersten hatte im Jahr 2000 der polnische Historiker Jan Tomasz Gross in seinem Buch Nachbarn die Schuld der Deutschen an dem Pogrom von Jedwabne bezweifelt. Gross ging von rund 1600 Opfern aus, die am 1o. Juli 1941 von ihren polnischen Nachbarn erschlagen oder in einer Scheune verbrannt wurden. Bei der Tat, so ermittelten Juristen 6o Jahre später in Bialystok, habe es sich um ein »geplantes Verbrechen« von Polen aus der Umgebung gehandelt.

ERMITTLER Im Bericht eines Überlebenden heißt es: »Säuglinge wurden an der Brust ihrer Mütter erschlagen, Erwachsene halb tot geprügelt und zum Singen und Tanzen gezwungen. Blutend und verletzt wie sie waren, stieß man sie alle in die Scheune. Dann wurde die Scheune mit Benzin übergossen und angezündet. Danach gingen die Banditen in die jüdischen Wohnungen und suchten nach zurückgelassenen Kranken und Kindern. Die Kranken, die sie fanden, schafften sie selbst zur Scheune, und die Kinder banden sie zu mehreren an den Füßen zusammen, luden sie auf den Rücken und warfen sie mit Heugabeln auf die Glut.«

Am 60. Jahrestag des Pogroms bat der damalige polnische Staatspräsident Kwasniewski vor Angehörigen der Opfer für die Beteiligung von Polen an dem Massaker um Vergebung. Im Abschlussbericht der Ermittler heißt es: »Es waren Polen, die die entscheidende Rolle bei der Ermordung der Juden von Jedwabne spielten.«

GIFT Anna Bikont zitiert in ihrem Buch aus einem Bericht über die Verbrennung der jüdischen Gemeinschaft in Radzilów am 23. Juni 1941: »Der Samen des Hasses fiel auf eine reichlich gedüngte Erde, die über lange Jahre hinweg von der Geistlichkeit gut vorbereitet worden war. Und die Lust auf jüdische Profite und jüdische Reichtümer machte den Appetit noch größer.« Hinzu kam, »das antijüdische Gift, die Legende, dass die Juden Christus ermordet hätten, wirkte und raubte einer Gruppe von Leuten vor Hass den Verstand«, heißt es in einem Brief eines früheren Bewohners von Jedwabne.

Im Jahr 2001 besuchte die Autorin eine Bürgerversammlung in Jedwabne, bei der über die Ermittlungen wegen des Massakers berichtet wurde. »Wenn der Staatsanwalt antisemitische Äußerungen kritisiert, antwortet ihm ein drohendes Murren«, notiert sie. Der anwesende Pfarrer: »Die Wahrheit ist, dass die Deutschen den Mord begangen haben, nicht die Polen. Aber so machen es die Juden nun mal.« Tatsache ist, dass die städtischen Behörden die offiziellen Gedenktage zur Erinnerung an den Judenmord von Jedwabne regelmäßig boykottieren.

Anna Bikont fragt sich am Ende ihres eindrucksvollen Reportagewerks, wie viele Generationen es wohl brauchen werde, damit die Beziehung der »heutigen Bewohner der Gegend zu den Geistern der ehemaligen jüdischen Bewohner in Ordnung kommt«. Ein ehemaliger Bewohner sagte der Autorin: »Der Pfarrer ist so wie damals, die Leute sind so wie damals, das einzige Problem ist, dass es keine Juden mehr gibt, um sie zu ermorden.«

Anna Bikont: »Wir aus Jedwabne«. Suhrkamp, Berlin 2020, 699 S., 34 €