Als der junge Ludwig Pfeuffer 1935 mit seinen Eltern Würzburg verließ, hatte er schon allerhand erlebt für einen Zwölfjährigen: gehässige Rufe, antisemitische Schmähungen und Übergriffe. Aber: »Mit allem Gefühl des Fremd- und Andersseins fühlte ich mich sehr wohl in der schönen Stadt Würzburg«, schrieb er 1978.

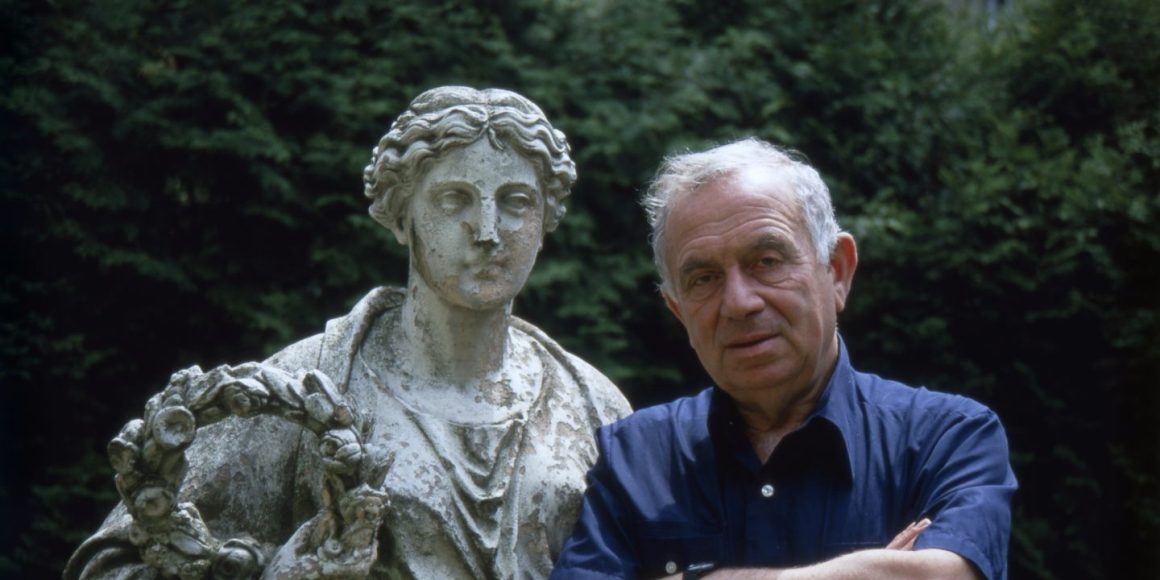

Da hieß er schon seit 30 Jahren Jehuda Amichai, lebte in Jerusalem und war einer der meistgelesenen israelischen Autoren. Am 3. Mai wäre der gebürtige Würzburger 100 Jahre alt geworden.

Er kommt aus einer strenggläubigen jüdischen Familie, die nach der NS-Machtübernahme aus Bayern nach Palästina floh und sich in dort in Amichai (»mein Volk lebt«) umbenannte. »Die poetische Stimme Israels«, so beschreibt ihn der Suhrkamp-Verlag. Seine Lyrik und Prosa gilt bis heute als geradezu revolutionär, weil er die Alltagssprache der Menschen in Israel, also das moderne Hebräisch, in die Literatur eingeführt hat.

In den 50er-Jahren avancierte er zum literarischen Shooting-Star

In den 50er-Jahren avancierte er zum literarischen Shooting-Star, bald galt er als Nationaldichter des jungen Staates Israels. Mehrfach wurde der Autor von Gedichten, Romanen, Theaterstücken und Hörspielen als Literaturnobelpreisträger gehandelt, seine Werke sind in 40 Sprachen übersetzt. Amichai war in Israel und den USA schon lange bekannt, ehe 1988 erstmals ein Gedichtband (Wie schön sind deine Zelte, Jakob) auch in deutscher Sprache beim Piper-Verlag erschien.

Im April 1981 reiste der damals junge Historiker Roland Flade aus Würzburg nach Jerusalem, um mit ihm ein Zeitzeugengespräch für seine Doktorarbeit über jüdische Würzburger zu führen: »Wenn man sich ein erstes Zeitzeugengespräch für die eigene Forschung wünschen darf, dann genau so«, erinnert sich der pensionierte Zeitungsredakteur heute. »Er hat mir gegenüber, dem jungen Deutschen, eine so große Wärme und Freundlichkeit ausgestrahlt - das war beeindruckend.«

Die Geschichte der Ausgrenzung, der Geringschätzung und der Vertreibung jüdischer Menschen beginnt auch in Würzburg nicht erst mit den Nationalsozialisten. Sie hat eine traurige, jahrhundertelange Tradition.

Amichai blendet in seinem Werk nichts aus, redet nichts schön

»Schwarz Uniformierte brachen die Tür auf. Stiefel trampelten«, heißt es in der Kurzgeschichte »Wie oft mein Vater starb« (1990) über den NS-Terror: »Es war das Ende meiner Kindheit.«

Und dann gibt es Szenen wie diese aus dem – zwar nicht explizit autobiografischen, aber autobiografisch geprägten – Roman Nicht von jetzt, nicht von hier (1963, deutsch 1992): Amichai beschreibt, wie seine beste Freundin Ruth, die wegen eines Unfalls ein Bein verloren hatte und später von den Nazis im Konzentrationslager umgebracht wurde, im jüdischen Krankenhaus von einer katholischen Ritaschwester gepflegt wird: »Die Augen der alten Elisabeth blickten mich liebevoll an.«

Elisabeth Wenzel ist Würzburgerin, »sie symbolisiert für Amichai das gute Würzburg, das nicht nationalsozialistisch und antisemitisch war«, sagt Flade. »Er konnte das Verbrecherische vom Schönen trennen.« In dem Roman vermischen sich Vergangenheit und Gegenwart, Traum und Realität, Gedanken von Rache und Lebendigkeit.

Dass das Werk Amichais so viele schöne Schilderungen aus Würzburg enthält, wundert Josef Schuster nicht: »Schöne Kindheitserinnerungen bleiben für immer. Die lässt man sich nicht kaputt machen!«

Amichai erhielt 1981 den Kulturpreis der Stadt Würzburg, ohne dass bis dahin eines der Werke des Poeten überhaupt in deutscher Sprache erschienen war. Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Würzburg war damals David Schuster, Vater von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und selbst Würzburger. »Ich erinnere mich, er war bei uns zu Hause zu Besuch – so wie viele andere. Ein Großteil des Gemeindelebens spielte sich dort ab«, erzählt Josef Schuster.

Die beiden Männer, die vor den Nazis aus Unterfranken geflohen waren, hätten sich nicht nur gut verstanden, sondern seien regelrecht »seelenverwandt« gewesen: »Beide sind immer offen auf andere Menschen zugegangen, gerade auch auf Deutsche, um ihnen die Hand zur Versöhnung zu reichen.« Dass das Werk Amichais so viele schöne Schilderungen aus Würzburg enthält, wundert Schuster nicht: »Schöne Kindheitserinnerungen bleiben für immer. Die lässt man sich nicht kaputt machen!«

Im Zweiten Weltkrieg war Amichai Soldat in der Jüdischen Brigade der britischen Armee, wurde dann Lehrer und Hochschuldozent für hebräische Literatur.

Erstmals wird der Jehuda-Amichai-Literaturpreis der Stadt Würzburg vergeben

Dass er im deutschen Literaturbetrieb weniger bekannt ist, hat verschiedene Gründe, glaubt Flade. Zum einen kamen die deutschen Übersetzungen seiner Werke vergleichsweise spät auf den Markt. Zum anderen schreibe er eben auch viel »über die jüdische Community«, zu der viele Nicht-Juden bis heute wenig Zugang hätten, mangels eigener Berührungspunkte. Die geplanten Veranstaltungen zum 100. Geburtstag Amichais von »Würzburg liest ein Buch« könnten da sicher Abhilfe schaffen, meint Flade.

Fast noch wichtiger, da ist sich Josef Schuster sicher, wird der Jehuda-Amichai-Literaturpreis der Stadt Würzburg sein, der erstmals in diesem Jahr vergeben werden soll. Der Preis richtet sich an jüdische und nichtjüdische Autorinnen und Autoren aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, die jüdische Kultur und jüdisches Leben thematisieren und vermitteln. Jehuda Amichai, Vater von drei Kindern, starb am 22. September 2000 in Jerusalem.

Lesen Sie mehr über Jehuda Amichai in der kommenden Printausgabe der Jüdischen Allgemeinen.