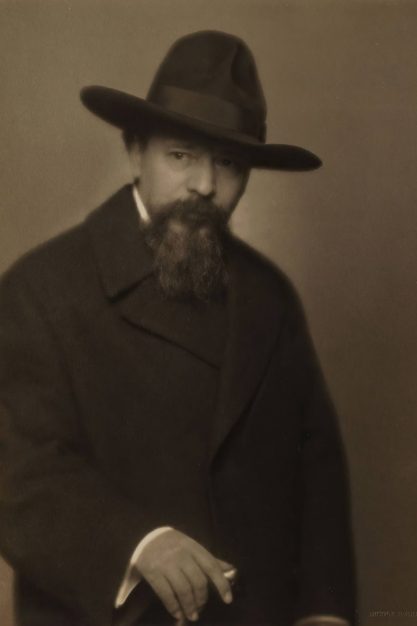

Er gründete bereits 1908 einen Anti-Lärm-Verein, warnte 1930 vor Umweltzerstörung und fürchtete den Klimawandel. Der Kriegsgegner Theodor Lessing sah das Unheil des Nationalsozialismus voraus und wurde eines der ersten Opfer der NS-Diktatur. Ende August 1933 ermordeten sudetendeutsche Nationalsozialisten den Philosophieprofessor aus Hannover im tschechischen Exil. Bereits 1925 hatten völkische Studenten eine antisemitische Hetzkampagne inklusive Mordaufrufe gegen den jüdischen Publizisten gestartet, in dessen Folge er gezwungen wurde, seine Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule aufzugeben.

Heute steht Theodor Lessing neben den Namen anderer in der NS-Zeit verfolgter Hochschulangehöriger auf einer Gedenkwand im Lichthof der Leibniz Universität Hannover. Am ehemaligen Wohnhaus gibt es erst seit wenigen Jahren eine Gedenktafel und zwei Stolpersteine, die an den Intellektuellen und seine Frau Ada erinnern, die 1919 gemeinsam eine Volkshochschule gründeten. Lessing zählt zu den prägenden politischen Publizisten der Weimarer Republik, ist aber heute fast vergessen. Gedenkveranstaltungen seien aufgrund der Pandemie abgesagt worden, sagt Rainer Marwedel, der sich seit über 35 Jahren dem Leben und Werk von Theodor Lessing widmet.

BÜCHER Anlässlich des 150. Geburtstag am 8. Februar 2022 hat der Bremer Donat Verlag das Buch »Einmal und nie wieder – Lebenserinnerungen« neu aufgelegt. Im Göttinger Wallstein Verlag sind unter dem Titel »Kultur und Nerven. Kleine Schriften 1908-1909«, zwei Lessing-Bände erschienen, herausgegeben von Marwedel.

»Theodor Lessings Werk ist vor allem in den kleinen Schriften noch nicht erschlossen«, sagt Wallstein-Verleger Thedel von Wallmoden. »Spannend ist für mich sein politisches und gesellschaftliches Sensorium.« Seine kulturpsychologischen Überlegungen seien sehr interessant: »Lessing prägte den Begriff des jüdischen Selbsthasses. Was macht es mit einer Minderheit, wenn sie ständigen Anfeindungen der Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt ist?« Seine Kulturkritik sei keine Moderne-Kritik, sondern eine Kritik an den zerstörerischen Aspekten der Moderne.

Schon 1930 kritisierte Lessing in Beiträgen für das »Prager Tagblatt« das »Abholzen der Wälder« in Kalifornien oder Texas sowie den »Kohlendunst der Riesenstädte«. Lessing schrieb: »An unserem Erdglobus ändert sich etwas. Es kommt eine Verschiebung des Klimas, welches vielleicht die Lebensweise, den Beruf und die Arbeit vieler Menschen ändern wird.«

WEITSICHT Welche Weitsicht der Autor hatte, zeigt auch sein Porträt über Paul von Hindenburg anlässlich dessen Kandidatur zum Reichspräsidenten. Hindenburg sei ein repräsentatives Symbol, ein Fragezeichen, ein Zero, schrieb Lessing 1925. »Man kann sagen: besser ein Zero als ein Nero. Leider zeigt die Geschichte, daß hinter einem Zero immer ein künftiger Nero verborgen steht.« Acht Jahre später habe die Null Hindenburg (Zero) den Brandstifter Adolf Hitler (Nero) zum Reichskanzler ernannt, erläutert der Historiker Michael Pechel.

Lessing war ein unabhängiger Denker. Er eckte an, war polemisch, schuf sich Feinde, darunter den berühmten Schriftsteller Thomas Mann. 1924 begleitete er als Reporter den Prozess gegen den Serienmörder Fritz Haarmann, den er nicht als Bestie, sondern als Produkt der nach dem Ersten Weltkrieg verrohten Gesellschaft beschreibt. Nach Kritik an Polizei und Justiz wurde Lessing von dem Prozess ausgeschlossen. Seine Analyse veröffentlichte er in dem Buch »Haarmann – Die Geschichte eines Werwolfs«, das später als Inspiration für Filme über den Serienmörder aus Hannover diente.