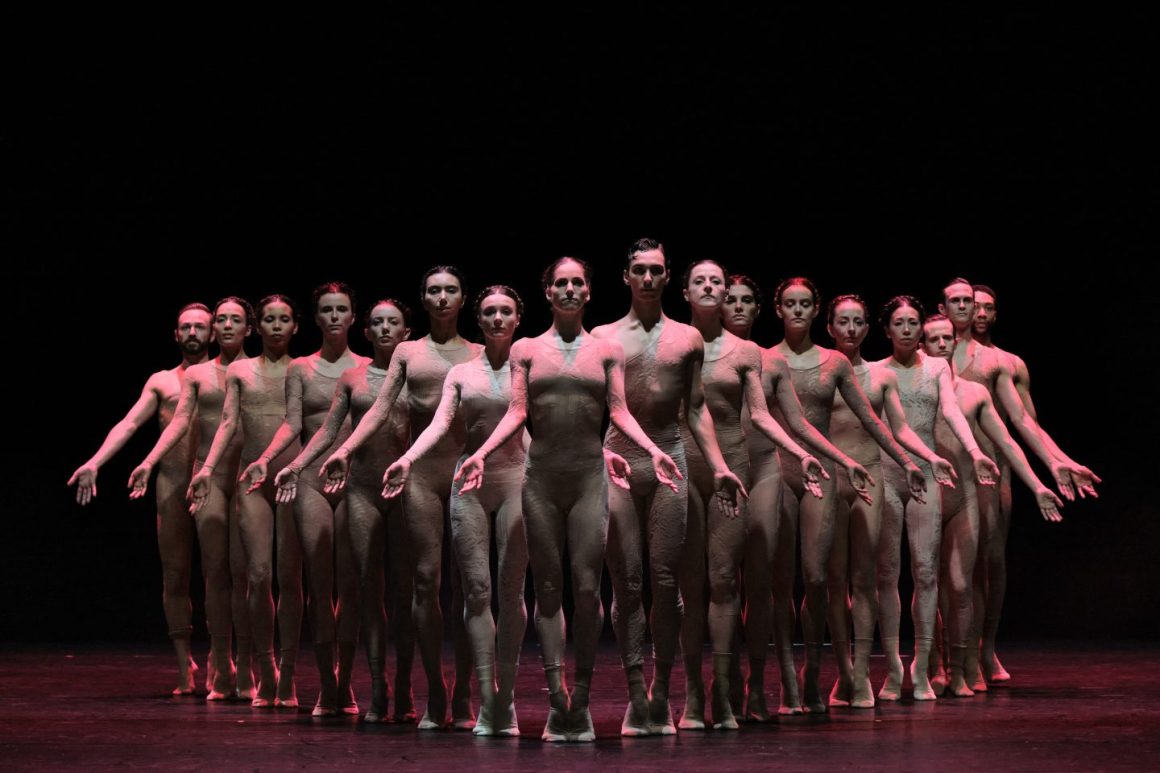

Der Abend beginnt mit »Saaba«, einer Choreografie der Israelin Sharon Eyal, 2021 in Göteborg kreiert. Die hellen Ganzkörpertrikots der Tänzerinnen und Tänzer wurden von Grazia Chiuri, »Kreativdirektorin des Hauses Dior«, aus speziell strukturierter Spitze ebenso schlicht wie raffiniert entworfen. Ähnliches lässt sich über den von dem Lichtdesigner Alon Cohen gestalteten leeren Bühnenraum sagen, in dem unmerklich wechselnde Stimmungen und geschickt eingesetzte Kunstwolken ständig neue Raumempfindungen schaffen.

Das gilt ebenfalls für die Tänzer, die eigentlich nichts anderes tun, als sich auf Zehenspitzen von rechts nach links oder von links nach rechts oder von hinten nach vorn oder von vorn nach hinten zu bewegen, und dabei ihre Körper minimal zurechtrücken und immer wieder neu und ganz präzise zur Schau stellen, so gekonnt, dass man sich in der abstrakten Darbietung verliert und gar nicht genug davon bekommen kann.

Der oder die Einzelne verschwindet in der Gruppe, um sich in neuer Konstellation wieder von ihr zu lösen

Der oder die Einzelne verschwindet in der Gruppe, um sich in neuer Konstellation wieder von ihr zu lösen. Man nimmt sie sowohl individuell, aber auch als Bestandteil eines einzigen Tanzkörpers wahr. All dies wird von unablässig stampfenden und sich immer wieder verändernden Rave-Klängen begleitet, die eigens für diese Choreografie vom israelischen DJ und Rave-Musiker Ori Lichtik komponiert wurden.

Dann ist Pause. Beim Zurückkommen wird man im noch hellen und sich allmählich füllenden Zuschauerraum vor dem geschlossenen Vorhang von einem jungen Mann in schwarzem Anzug und weißem Hemd erwartet, von dem man nicht recht weiß, ob er nun dem Publikum eine Mitteilung zu machen hat oder zur Bühnenmannschaft gehört, bis er sich zu zart hereinwehenden Tanzmusikfetzen allmählich zu bewegen beginnt, um sich schließlich, auf der nun offenen leeren Bühne, als hinreißender Tänzer zu erweisen, der sich für Akrobatikeinlagen wie Handstand in Zeitlupe mit weich abrollendem Purzelbaum nicht zu schade ist.

Nach dem Ausprobieren aller möglichen Tanzformen – Tango, Walzer – endet das Ganze mit einem wilden, von Publikums-Applaus begleiteten Kosaken-Kasatschok, ohne dass die fast unhörbaren »Fernorchester-Klänge« lauter geworden wären.

Man hat nun begriffen, dass man bereits mitten in Minus 16 ist, dem 1999 uraufgeführten Stück des israelischen Choreografen Ohad Naharin, der in der von ihm entwickelten Tanzsprache »Gaga« gebotene Strenge mit Freiheit und Improvisation zu verbinden versucht.

Die Tänzer müssen beim Einstudieren ohne Spiegel, nur aus dem Körpergefühl heraus arbeiten

Die Tänzer müssen beim Einstudieren ohne Spiegel, nur aus dem Körpergefühl heraus arbeiten, was ihnen wunderbar gelingt. Es ist ganz dunkel geworden, das Corps de Ballet erscheint: Tänzer und Tänzerinnen in identischen schwarzen Zweireihern, mit schwarzen Schuhen, weißem Hemd und schwarzem Hut. Sie bilden auf der offenen Bühne einen halben Stuhlkreis, während als Entree-Nummer ein rockiges »Hava Nagila« erklingt, das dann in das Pessach-Lied »Echad Mi Yodea« übergeht, dessen Refrain »Schebaschamaim Uwaʼaretz« von ihnen laut mitgesungen wird, während Einzelne dabei unvermittelt auf ihren Stuhl springen und sich danach auf die Bühne fallen lassen.

Bis sie sich, nach Beendigung sämtlicher Strophen, zu Rockklängen Anzüge, Hemden und Schuhe vom Leib reißen, um nur noch barfuß und in grauer Trikotwäsche weiter zu tanzen.

Es ist eine hinreißende Verbindung von Freiheit und Virtuosität.

In weiteren Tanznummern finden sie dann wieder in ihre Kleidung zurück und stellen sich einzeln mit unterschiedlich akzentuiertem Englisch vor: als die Tochter einer Bolschoi-Ballerina, die ihre Mutter nur mit Mühe dazu brachte, eine ihrer »modernen« Vorstellungen zu besuchen; Shaked, der sich bei wichtigen Lebensereignissen – Trennung der Eltern, Verlust des Hundes – tätowieren ließ (blassblau und daher leicht überschminkbar, wie wir dem Staatsballett-Begleitheft entnehmen können), während ein anderer von der gelben Suppe seines Partners schwärmt, der daraufhin verkündet, nach seinen Tänzerjahren ein Restaurant eröffnen zu wollen, um dort besagte Suppe zu servieren.

Last but not least erscheint eine Japanerin, die im Auftrag ihrer Eltern einen Ehemann für sich sucht und dem Publikum ihre »Instagram-Adresse« nennt – eine hinreißende Verbindung von Freiheit und Virtuosität, so andersartig als der erste Teil, dass man kaum wahrhaben mag, dass dies dieselben Künstler sind, die vorher so faszinierend die strengen Formationen von »Saaba« getanzt haben.

Nun bitten sie Tanzpartner aus dem Publikum auf die Bühne, die dort zeitweise unter begeistertem allgemeinen Beifall mittanzen dürfen. Minus 16 endet mit Chopin-Klängen von Arthur Rubinstein.

All das ist eine Spitzenleistung des Staatsballetts, die man sich keinesfalls entgehen lassen sollte. Aktuell ist das Stück zwar ausverkauft. Doch für die kommende Spielzeit sind weitere Aufführungen geplant.