Seine Melodien klangen freundlich und heiter. Die Texte nicht: Das Mädchen mit den drei blauen Augen, Gehn ma Tauben vergiften im Park, Zyankali Rock’n Roll – die Lieder hielten, was die Titel versprachen.

wien Dabei war Georg Kreisler privat ein freundlicher Mensch. Seine boshaften Seiten agierte er in seinen Songs aus. Seit er in den 50er-Jahren aus dem amerikanischen Exil nach Österreich zurückgekehrt war, attackierte der Kabarettist, Komponist und Schriftsteller die heile Welt des Bürgertums. Staatsbeamte, Pantoffelhelden, Spießer aller Art nahm er ins Visier – vor allem aber seine Wiener. Wie schön wäre Wien ohne Wiener mit der unsterblichen Zeile »Statt des Antisemitismus gäb es nur ein Antiquariat«, Der Tod, das muss ein Wiener sein – Kreisler hasste die Bewohner seiner Geburtsstadt, wie es nur einer konnte, der als 16-Jähriger nach dem Anschluss 1938 erleben durfte, wie

zur allgemeinen Gaudi Juden unter Schlägen und Tritten gezwungen wurden, auf Knien mit Zahnbürsten die Wiener Trottoirs zu reinigen.

Die Kreislers hatten damals Glück: Ein Onkel in den USA besorgte ihnen Visa. Seinen amerikanischen Pass behielt Kreisler auch nach der Rückkehr nach Europa. Sicher ist sicher. Der Sohn einer assimilierten bürgerlichen Familie gehörte zu der Generation europäischer Juden, die durch die Nazis gezwungen waren, sich mit ihrer Herkunft näher zu beschäftigen.

»Das Judentum ist eine Behinderung, noch dazu eine, die sich offenbar vererbt«, hat der Satiriker einmal gesagt, um aber gleich ernsthafter fortzufahren: »Andererseits finde ich es eine Bereicherung: Man wird trotzig, was die Mitmenschen betrifft, und demütig in Bezug auf fast alles andere.«

skandal Vielleicht war es dieser Trotz, der Kreisler 1963 motivierte, als Erster in Deutschland nach der Schoa wieder witzige Lieder über Juden in sein Programm aufzunehmen. Die Nichtarischen Arien stießen erwartungsgemäß auf ein geteiltes Echo. »Darf man das jetzt wieder?«, fragte erstaunt-erschrocken ein Radioreporter des WDR. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf protestierte ebenso heftig wie erfolglos.

Dabei waren Lieder wie Onkel Joschi und Der General nett und harmlos, verglichen mit anderen Kreisler-Songs, die dem Autor

und Interpreten damals gelegentliche Funk- und Fernsehverbote eintrugen. Später hätten viele Sender gutes Geld für ein

Georg-Kreisler-Liveprogramm gezahlt. Doch der gab seit 2001 keine Konzerte mehr. Statt Songs schrieb Kreisler Romane und komponierte Bühnenwerke wie das tragikomische Musical Adam Schaf hat Angst, das 2006 im Hamburger Schmidt-Theater mit Tim Fischer in der Hauptrolle uraufgeführt wurde.

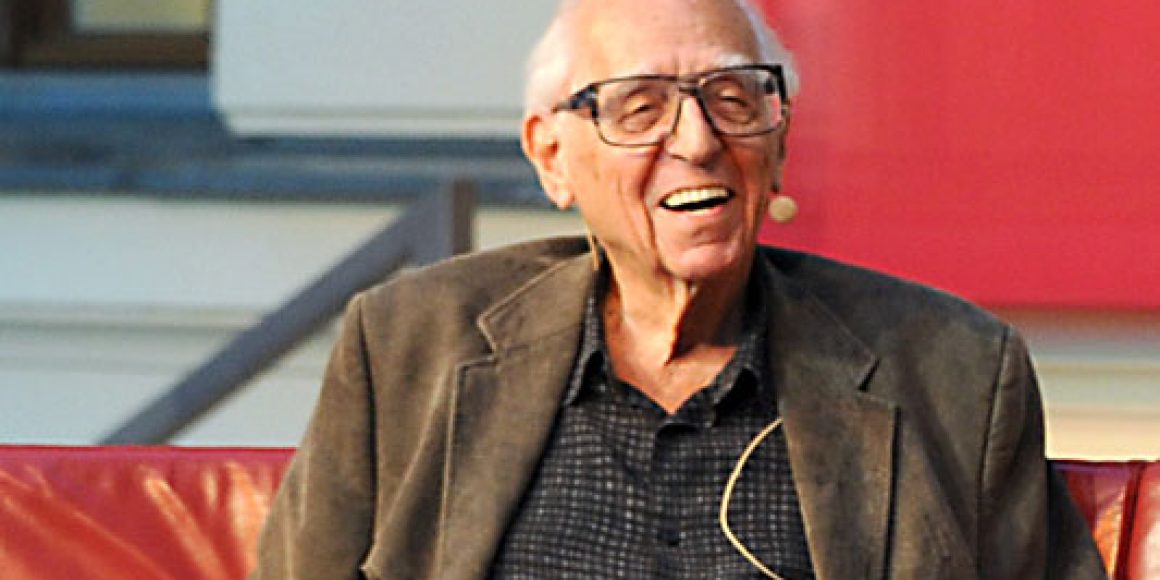

Seine Abschiedstournee gab der inzwischen 89-Jährige dieses Jahr. Weil er den eigenen, extrem hohen musikalischen Ansprüchen nicht mehr glaubte genügen zu können, rezitierte er dabei nur seine Texte ohne Gesang und Piano. Am Dienstag ist Georg Kreisler in Salzburg gestorben. Einen wie ihn wird es nie wieder geben.

Philipp Engel hat für die Jüdische Allgemeine im April dieses Jahres ein großes Interview mit Georg Kreisler geführt. Sie finden es unter prelive.juedische-allgemeine.de/article/view/id/10255

Georg Kreisler selbst kann man mit einer seiner schönsten »Nichtarischen Arien«, dem Lied vom »Onkel Joschi«, auf YouTube sehen und hören: www.youtube.com/watch?v=wol35PDN460&feature=related