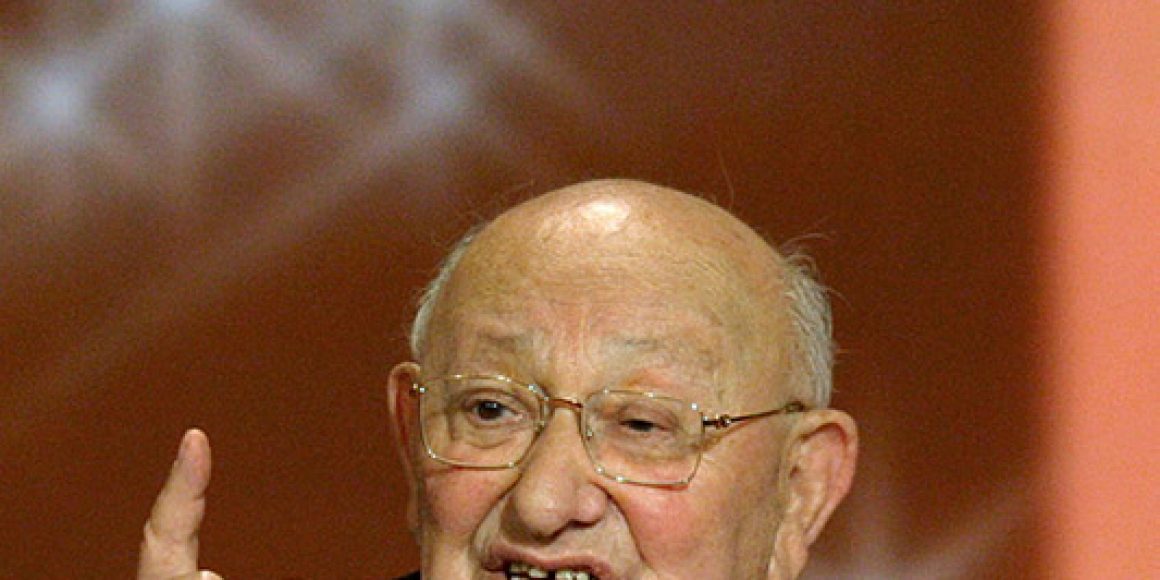

Marcel Reich-Ranicki gestand einmal: »Ich kann nicht anders: Ich muss immer nörgeln!« Boris Becker, ehemaliger Tennisstar und gefallener Held, nörgelte neulich: »Ich habe mehr Respekt verdient.« Und der Publizist Eric Hansen bekannte jüngst in einem Interview, dass »Nörgeln zum Fundament der Gesellschaft in Deutschland« gehört.

Zu diesem Verb gibt es zwei im alltäglichen Gebrauch beliebte jiddischstämmige Synonyme: »mosern« und »dibbern«. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts charakterisiert »mosern« als landschaftlich und salopp. Auffällig ist, dass das Lexem oft in Kommentaren vorkommt. So schrieb Die Zeit kürzlich: »Seit Jahrzehnten nörgeln und mosern sie nur rum, die Briten.« Und als Berlin gegen eine Bebauung des Tempelhofer Feldes votierte, hieß es im Tagesspiegel: »Die einen jubeln, die anderen mosern.«

Ursprung Küppers Wörterbuch der deutschen Umgangssprache schreibt, das Wort hänge »wahrscheinlich mit der Sprechweise des Bühnen- und Filmschauspielers Hans Moser (1880–1964) zusammen, sofern diese Sprechweise schon 1920 seine Eigenheit war; denn das Wort wurde umgangssprachlich erstmals 1920 vernommen.« Da den Wiener Künstler nur noch ältere Cineasten kennen, entfällt heute diese Erklärung, auch wenn sich jahrzehntelang im Bekanntheitsgrad des Wortes weniger dessen rotwelsche und jiddische Quelle als die grantelnde Art des Mimen niederschlug.

Das Wort, das später in Bauernmundarten auch für »quengeln« stand, definierte C. W. Zimmermann in Die Diebe in Berlin (1847) als »sprechen, auch kaspern, sich durch Klopfen an die Wand den Mitgefangenen verständlich machen« und setzte »vermosern« gleich mit »verpfeifen, jemanden durch seine Angaben oder Geständnisse dergestalt hineinreiten, dass derselbe für überführt erachtet wird«. Im Jiddischen gab es »massren« für »anschwärzen« und das Substantiv »Mosserer« (Denunziant).

In Leo Komperts Erzählung Judith die Zweite (1850) steht zum Beispiel: »›Warum kommt keiner in die Schul?‹, fragte ihn Chajim. Erst sah der Knabe verlegen zu Boden, dann sagte er schluchzend: ›Der Vater hat’s verboten.‹ ›Und warum?‹ Chajim zitterte vor banger Ahnung. ›Weil der Lehrer ein Mosserer ist‹, sagte der Knabe nach langer Pause, ›der Lehrer hat Leb Rother angegeben; Leb Rother wird werden erschossen, ein Mosserer darf mit kein’ jüdisch Kind lernen.‹«

westjiddisch Der Spiegel schrieb vor elf Jahren im Nachruf auf Ronald Reagan: »Er dachte in einfachen Strukturen und handelte auch danach. Das gab vielen Amerikanern das Gefühl, einen verlässlichen Mann im Weißen Haus zu haben, der nicht lange herumdibbert, sondern zupackt.« Hier ist »herumdibbern« als »schwätzen« zu deuten. Das seit dem 15. Jahrhundert bezeugte Wort wurde über das Rotwelsche und die Händlersprachen aus dem Westjiddischen entlehnt. Klepschs Westjiddisches Wörterbuch (2004) weist auf die im biblischen Hebräisch belegte Partizipialform »diber« hin, die als Ableitung zum Substantiv »dabar« (Wort) ins Jiddische transferiert wurde.

H. Sterns Wörterbuch zum jiddischen Lehnwortschatz in den deutschen Dialekten beleuchtet das semantische Spektrum von »dibbern« – vom standardsprachlichen »leise auf jemanden einreden« über die Deutung als »zanken« (Rheinisches Wörterbuch) bis zur Auslegung als »nörgeln« (Hamburgisches Wörterbuch) und Scheltwörter wie »Dibberbüdel« und »Dibbertriene«. Niederdeutsche wissen übrigens: »An Dibbern un Quesen is noch keenen genesen!«