Im Lauf der Jahre hat sich die amerikanisch-australische Autorin Lily Brett mit 15 Büchern eine treue Leserschaft erschrieben, die jeden neuen Roman von ihr mit Begeisterung erwartet. Auch Lola Bensky, das jüngste Buch der mittlerweile 66-jährigen Schriftstellerin, hat wieder den für Brett typischen, kaum verhüllten autobiografischen Sound, der Neugier und Aufmerksamkeit des Publikums sichert.

Diesmal schlüpft die Verfasserin in die Haut einer jungen Frau, deren Eltern das Ghetto von Lódz und Auschwitz überlebt haben. Die 19 Jahre alte Lola möchte nicht die Rolle des Opferkindes übernehmen, für die die israelische Psychotherapeutin Dina Wardi einmal den Begriff »Gedenkkerze« geprägt hat.

Schlanksein Sie will auch nicht Anwältin werden, wie ihr Vater verlangt. Lolas Hauptproblem scheint eher in der Sorge um ihre Taillenweite zu bestehen, wie sie schon ihre »Vorgängerin« Ruth Rothway belastet hat, die wir aus Bretts Roman Zu viele Männer kennen. Auch für Lolas Mutter ist Schlanksein das Wichtigste auf der Welt, vielleicht weil sie nicht das Vorurteil festigen will, Juden seien klein und fett.

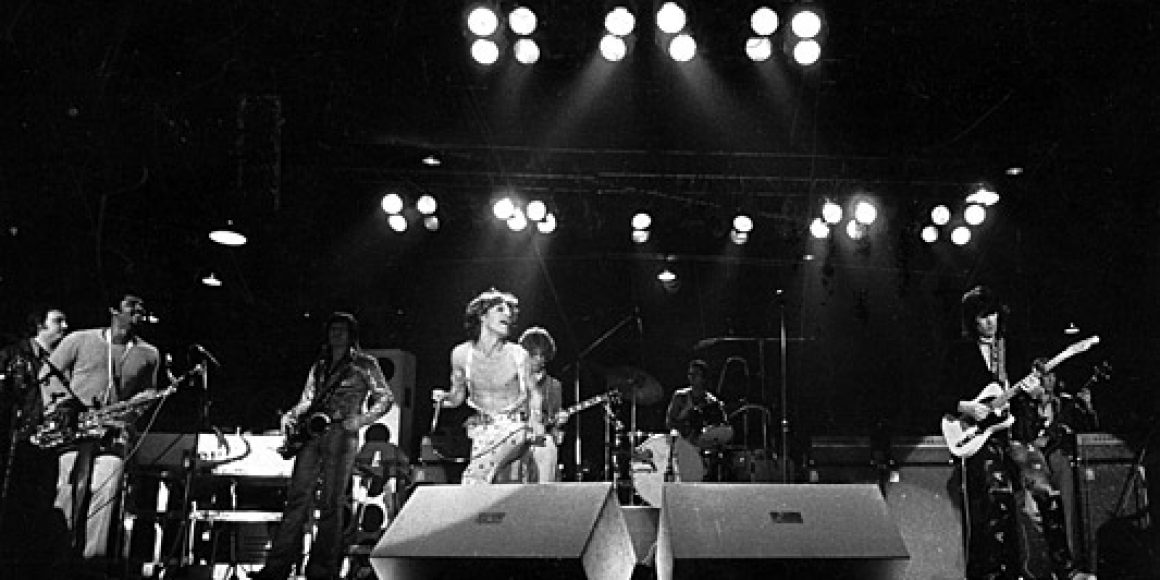

Lolas Psyche hat in jungen Jahren also tüchtig zu leiden, bevor sie sich von der elterlichen Bevormundung befreien kann. Sie schmeißt die Schule und geht lieber ins Kino, wo sie im Dunkel des Vorführerraums Unmengen von Schokolade vertilgt. Zum Rennen taugt diese Lola offenkundig nicht. Stattdessen wird sie Journalistin, schreibt in Australien für ein Rockmusik-Magazin und macht Karriere als gefragte Interview-Spezialistin für Stars der Sixties wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison und Mick Jagger.

Keith Moon von The Who lässt vor Lolas Augen die Hose herunter, Cher leiht sich von der jungen Reporterin falsche Wimpern aus und gibt sie später nicht zurück. Vor allem bei Jimi Hendrix gerät Lola ganz aus dem Häuschen: »Auf der Bühne konnte man unmöglich vergessen, dass Jimi Hendrix einen Penis hatte. Er rieb seine Gitarre an seinem Penis.« Freilich gibt die Erzählerin entschuldigend zu verstehen, dass »Lola Bensky nicht viel Erfahrung im Dialog mit einem Penis hatte«.

rockpromis Lola stellt den Rockpromis so interessante Fragen wie »Was haben Sie heute zum Frühstück gegessen?« oder »Welche Farbe haben Ihre Socken?«. Sie nutzt die Interviewtermine aber auch dazu, ihre Gesprächspartner über ihre eigenen Probleme zu informieren: dass ihr junges Leben überschattet ist von der Tragödie ihrer Eltern, denen die Schoa ihre Jugend, ihre Sprache, ihre Familien und ihre Kultur geraubt hat. Für Lola als Alter Ego der Autorin ist Auschwitz allgegenwärtig. Die Opferkind-Rolle streift sie auch nicht ab, als sie heiratet, sich scheiden lässt, erneut heiratet und Mutter von zum Zeitpunkt der Erzählung inzwischen erwachsenen Kindern geworden ist.

Dieser Roman wie fast alle vorhergehenden der Autorin reflektiert die Erzählungen von Lily Bretts Eltern, die Auschwitz überlebten, sich nach der Befreiung im oberbayerischen Feldafing in einem amerikanischen Lager für Displaced Persons wiederfanden und nach Australien auswanderten. Das Schreiben der Tochter kreist immer wieder in kaum verfremdeter Form um diese Familiengeschichte.

Die Erfahrungswelt der Autorin bleibt jedoch zwangsläufig dem Sekundären einer Nachgeborenen verhaftet. Aus dem von ihren Eltern erlebten Grauen erwächst bei Lola Bensky alias Lily Brett der verzweifelte Wunsch, den Schatten von Auschwitz endlich loszuwerden. Sie will ihren eigenen Weg gehen, was ihr auch gelingt. Und so heißt es am Ende des Romans versöhnlich: »Lola stellte fest, dass Mick Jagger sie immer noch ansah. Sie lächelte ihm zu. Er lächelte und nickte.«

Die inhaltliche Tiefe und sprachliche Vitalität ihres ersten Romans Einfach so von 1998 erreicht auch dieses 15. Werk von Lily Brett nicht. Ihre Fans wird das nicht weiter stören.

Lily Brett: »Lola Bensky«. Übersetzt von Brigitte Heinrich. Suhrkamp, Berlin 2012, 302 S., 19,95 €