Nennen wir es beim Namen: Es ist ein Senioren-Abend. In einem alten Haus fallen vor einem alten Publikum Sätze über die Vergangenheit. Der zu Feiernde ist 85, der Großteil der Zuschauer maximal zehn Jahre jünger, das Haus ist 64, und es geht um das 20. Jahrhundert. Ein respektvoller, verehrender, für viele sicher auch nostalgischer Blick zurück. Aber ist es das wirklich?

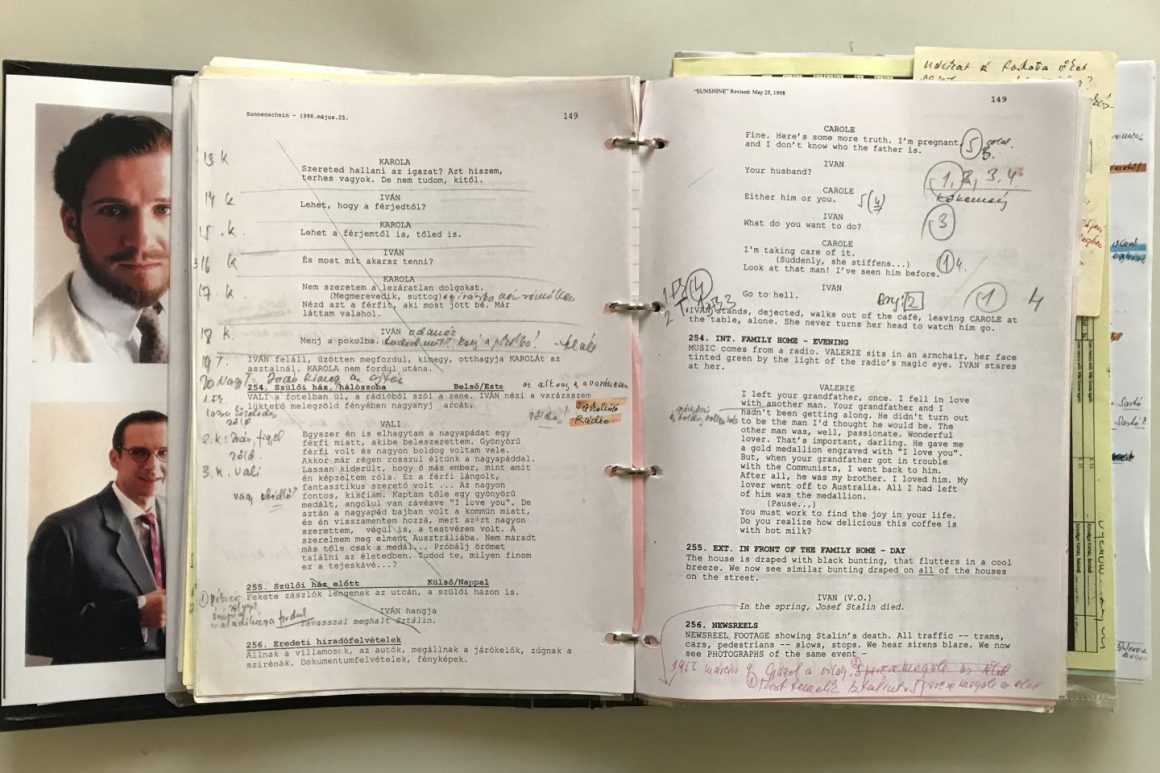

Die Akademie der Künste hat geladen, um zu feiern, dass Oscar-Regisseur István Szabó Teile seines Lebenswerks dem hauseigenen Archiv überlässt. Produktionsnotizen, Werk- und Szenenfotos und auch ein wenig Korrespondenz sind dabei. Vor allem aber acht Drehbücher, darunter das Skript zum Jahrhundertwerk Ein Hauch von Sonnenschein (1999) über das Zugrundegehen einer jüdischen Familie über drei Generationen, das zu Taking Sides (2001), dem Film über den von den Nazis protegierten Dirigenten Wilhelm Furtwängler, und auch das Drehbuch zu Szabós jüngstem Werk Abschlussbericht, das er aber nicht als Lebensbilanz verstanden wissen möchte. »Könnte man, meinte ich aber nicht so«, sagt er mit seinem berühmten halben Lächeln.

Szabó, der seine geliebte Geburtsstadt Budapest nie für lange verlassen hat (dort überlebte er die Schoa versteckt in einem Waisenhaus), war eigens nach Berlin gekommen. Akademie-Präsidentin Jeanine Meerapfel ehrte ihn als einen der wichtigsten europäischen Regisseure, »einen Cineasten und Meister des Erzählens«. Sie erinnerte sich an gemeinsames Filme-Sehen, verwies auf Ungarns antisemitische Hetze gegen George Soros, freute sich über den Protest »Kunst gegen Kujonierung«, erzählte davon, wie der Erfolg Szabó in dessen mehr als 60 Jahre umspannender Karriere treu geblieben sei, »aber nie ein leichter war«. (Was vielleicht auch ein Hinweis auf die Tatsache war, dass er als Student für den Geheimdienst spitzelte.)

»Die Geschichte hat so viel gelehrt, warum lernen wir nicht daraus?«

Meerapfel schloss mit den Worten, dass es an der Zeit sei, Szabós Filme wieder zu zeigen. Und es schwang große Sorge mit. »Die Geschichte hat so viel gelehrt, warum lernen wir nicht daraus? Warum konnte sich das Misstrauen wieder unter die Menschen mischen?«

Genau das waren und sind schon immer Szabós Themen. Wieso haben Misstrauen und Hass so viel Macht über uns Menschen? Wieso lassen wir uns korrumpieren? Warum muss es immer Schwarz-Weiß sein, wenn die Welt doch aus endlosen Schattierungen von Grau besteht? Und warum verstehen wir nicht, dass in autoritären Systemen zuerst die Menschlichkeit stirbt?

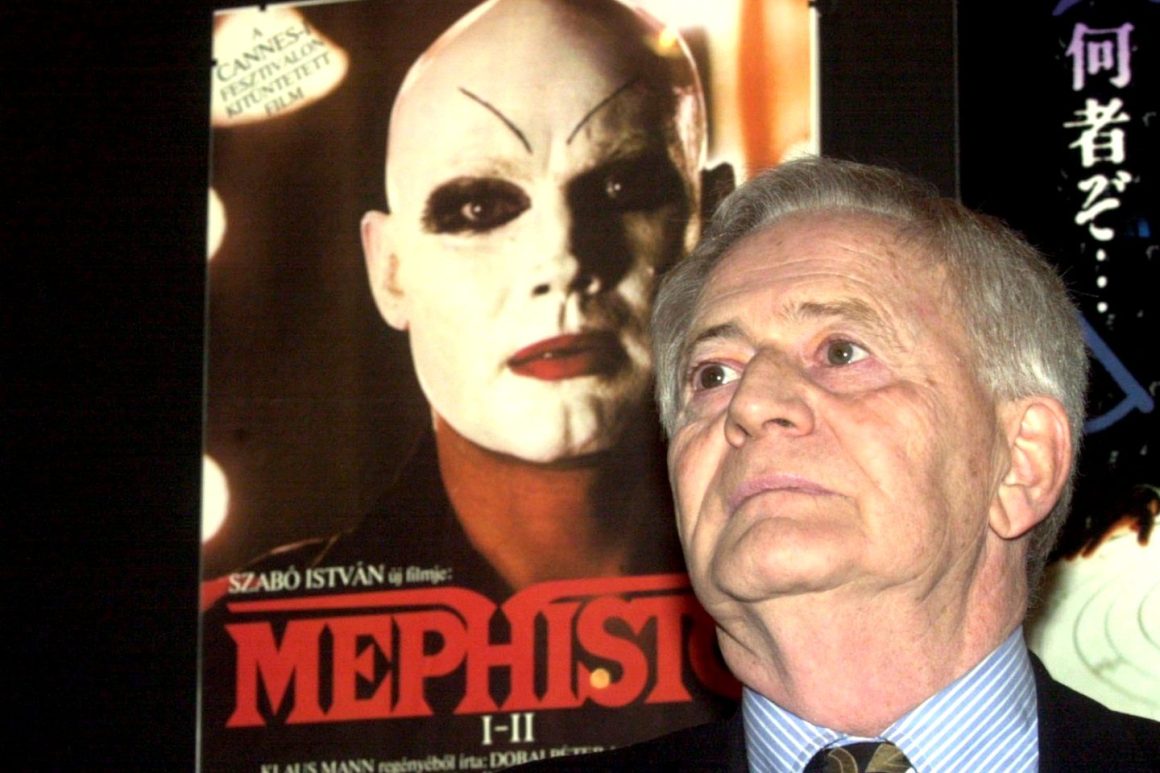

Das berühmteste und erfolgreichste seiner Werke ist Mephisto, der 1982 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewann. Es ist die Adaption von Klaus Manns gleichnamigem Roman über den Schauspieler Gustaf Gründgens, der als Opportunist im Dritten Reich Karriere machte. Mephisto war auch der internationale Durchbruch für Klaus Maria Brandauer, der die Hauptrolle spielte und Szabós Muse wurde. Zwei weitere Filme vervollständigten die Opportunisten-Reihe: Oberst Redl (1985) und Hanussen (1988). Für manche gehört auch Abschlussbericht dazu, Szabós erster Film nach einer Pause von 30 Jahren, der 2020 während der Pandemie anlief und der Kinokrise zum Opfer fiel. Es existiert einzig eine ungarische Kopie.

Die gab es an diesem Akademie-Abend zu sehen. Immerhin mit englischen Untertiteln. Und wieder mit einem genialen Brandauer in der Hauptrolle. Diesmal geradezu als Alter Ego des Meisters. Denn Szábos Vaterlinie besteht nur aus Ärzten. Und so ist es auch beim Filmhelden, einem berühmten Kardiologen, dessen Krankenhaus kafkaesk unbegründet schließt, weshalb er schließlich von Budapest aus in sein Heimatdorf zurückkehrt, um die väterliche Praxis zu übernehmen, die seit dessen Tod leer steht.

»Filme können Kraft geben. Das hilft weiterzuleben.«

István Szabó

Zurückversetzt an den Ort seiner Jugend, trifft er auf alte Bekannte und neue Machtdynamiken, die einfach da weitergehen, wo der Klinikschließungsirrsinn aufgehört hat. Es wird intrigiert, gehetzt und manipuliert, was das Zeug hält, bis zur völligen Menschlichkeits- und Empathie-Leere. Und das alles in Szabós perfekt komponierten Bildern, konsequenter Tragikomik und der kämpferischen Verneigung vor der Hoffnung im Schlussakkord.

Die Aktualität ist so schneidend wie die Winterluft vor der Tür. Als das Publikum auch innerlich wieder im Saal ankommt, ist klar, wie sehr wir in einer Zeit, da Nationalismus und Populismus in Europa erblühen, all diese Senioren dringend brauchen, die aus eigener Erfahrung wissen, dass der Kampf gegen Hass und Ignoranz nie aufhört. Und sei es nur, um uns zu trösten, dass es schon immer so war.

»Kann man die Menschen mit Filmen aufwecken?«, fragt Ex-Berlinale-Chef und Kinoveteran Ulrich Gregor Szabó im anschließenden Interview. »Ja, warum nicht«, wirft der lakonisch in den Raum und fügt etwas ernster an: »Filme können Kraft geben. Das hilft weiterzuleben.«