Darf man in Israel Richard Wagners Werke dirigieren? So wie Daniel Barenboim es vor 20 Jahren in Jerusalem mit seiner Staatskapelle Berlin tat, als Zugabe, nach dreiviertelstündiger heißer Diskussion? Ist diese Musik, wie der Maestro es formuliert, also per se nicht antisemitisch? Oder wollen die Deutschen nur den »Koscherstempel« für Wagner und fänden es deshalb richtig, der Boykott würde aufgehoben? Diese Fragen habe ich kürzlich auf Facebook gestellt – und staunte über eine Antwort quasi aus dem Orchestergraben in Bayreuth.

»Mein Großvater, ein Überlebender der Schoa, hat Wagner geliebt und war sehr stolz, als sein Enkel 1996 zum ersten Mal nach Bayreuth berufen wurde – vor wenigen Tagen habe ich meine 22. Spielzeit hier begonnen. Die Musik ist nicht antisemitisch, wie Daniel Barenboim es sagt, aber die Diskussion bleibt wichtig! Daniel Draganov.«

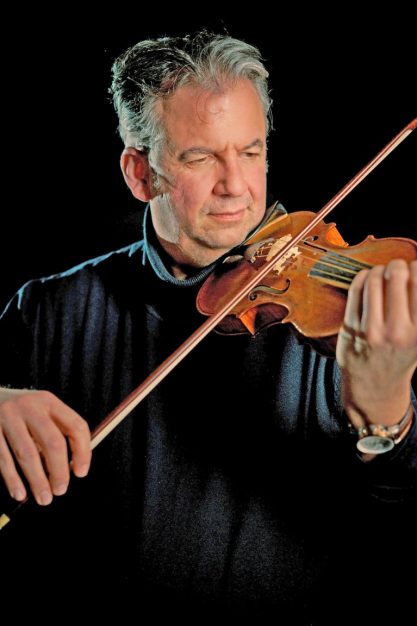

Der Musiker ist stellvertretender Stimmführer der zweiten Geigen in Bayreuth.

Den stellvertretenden Stimmführer der zweiten Geigen im Festspielorchester habe ich deshalb am Tag vor der Eröffnung in Bayreuth getroffen, um mehr über seine ungewöhnliche Geschichte zu erfahren. Seine Großeltern, so erzählt Daniel Draganov, stammten beide aus Prag.

HERKUNFT Paul Foltyn (ursprünglich Feldstein) hatte als Medizinstudent bereits einen sicheren Platz auf der Reise nach Palästina, stornierte ihn aber in der Hoffnung auf den nächsten, um schnell noch seine junge Freundin Vera zu heiraten. Die Katastrophe begann. Stationen beider waren zunächst das Ghetto in Lodz, dann Auschwitz, Paul wurde in Mauthausen befreit, Vera in Bergen-Belsen. Beide waren die einzigen Überlebenden ihrer großen jüdischen Familien.

Als sie sich wiedersahen, erkannte Paul seine von der Lagerhaft gezeichnete Frau zunächst nicht. Sie ließen sich in Prag nieder, Paul beendete sein Studium. Daniel Draganovs Mutter Jana war das erste jüdische Kind, das nach der Schoa in Prag geboren wurde, im Mai 1946. Beim Einmarsch der sowjetischen Armee 1968 war Jana hochschwanger, ihr Vater setzte sie in die letzte Maschine nach Deutschland. In Stuttgart brachte sie 1969 ihren Sohn Daniel zur Welt, jenen Daniel, der seit 22 Jahren in Bayreuth spielt. Die Großeltern verließen Prag kurz darauf, Daniels Großvater wurde später Chefarzt in Bremen.

GEIGENLEHRER Daniel wuchs in Hamburg auf, sein Vater war sein erster Geigenlehrer, als Kind hörte er unter dem Kopfkissen mit dem Radiowecker die Übertragungen aus Bayreuth. Sein Großvater schenkte ihm ein Mikroskop (vielleicht würde der Enkel auch Mediziner werden?) und unterstützte ihn ebenso beim Kauf einer Geige. Daniel entschied sich für die Musik, gewann mit elf Jahren den ersten Preis beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert«, war unter anderem Stimmführer an der Deutschen Oper am Rhein und ging dann nach Berlin, zum Orchester der Deutschen Oper.

Der Versöhnungsgedanke seiner Großeltern prägt Daniel Draganov bis heute. Vera und Paul haben ihre Erlebnisse weder verdrängt noch verschwiegen. Sie haben Schlimmstes aus den Lagern erzählt, als Kinder und Enkel sie danach fragten. Aufschreiben allerdings wollten sie ihre Erlebnisse nicht. Sie haben Daniel mitgenommen in Joshua Sobols Theaterstück Ghetto und in den Film Schindlers Liste. Alle Kinobesucher, erzählt Draganov, hätten nach dem Film Tränen in den Augen gehabt. Nur nicht seine Großeltern. Sie hatten mehr erlebt– und Grausameres.

Die Deutung von Wagners Werk will Daniel Draganov nicht den Falschen überlassen.

Dennoch galt für Vera und Paul, ihren Kindern und Enkeln den Blick auf das Gute, das Empathische mitzugeben und sich selbst nicht im Gefängnis schrecklicher Erinnerungen einzurichten. Sie wollten, wie so viele, nach vorn schauen. Daniels Großvater hat als Arzt auch Männer mit SS-Tätowierungen behandelt, genauso sorgfältig wie seine anderen Patienten. Er sei ein Mensch, er habe als Arzt einen Eid abgelegt, zu helfen. Dem fühlte er sich ethisch verpflichtet.

HEIMAT Für seinen Enkel Daniel und dessen Familie ist Bayreuth mit seinen Festspielen eine zweite Heimat geworden. Große musikalische Momente hat Draganov erlebt unter Daniel Barenboim, Christian Thielemann und Andris Nelsons, bei der letzten Walküre mit James Levine sei er fast in Trance geraten, »wir hatten alle im Orchestergraben Tränen in den Augen«. Seit Boulez und Chéreau 1976 habe Bayreuth sich verändert. Es sei offener geworden, moderner und toleranter ohnehin. Aber kann er Wagners Antisemitismus ausblenden, dieses Gift, das Hitler so nachhaltig prägte?

Mit seinem Bruder hat Draganov 2018 Auschwitz besucht, jenen Ort, an dem seine Großeltern Schrecklichstes erlebten. Die Tour hatten beide bewusst auf Englisch gebucht, auch um in diesem Moment Abstand zum Deutschen zu gewinnen.

Dennoch: Antisemitismus sei zu Wagners Zeiten salonfähig und üblich gewesen. Es gelte heute, Toleranz zu üben, anderes zu leben, auch für die Generation seines Sohnes. Und um auf den Grund unseres Treffens zu kommen, Barenboims Konzert in Jerusalem vor 20 Jahren? Draganov ist sich sicher: »Wir müssen uns alle an der Deutung von Wagners Werk beteiligen, sonst überlassen wir es allein den Falschen.«