Wenn Maschinen oder Haushaltsgeräte eine Seele und Charakter hätten, dann hat Konrad Klapheck sie entdeckt. Schreib- und Nähmaschinen, Fahrradklingeln, Duschbrausen, Schläuche, Kabel oder sogar Schuhspanner haben durch den hintersinnigen Düsseldorfer Künstler treffend menschliche Züge bekommen. Am Sonntag ist der »Maschinenmaler« Konrad Klapheck im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilten seine Kinder Elisa Klapheck und David Klapheck am Dienstag mit.

Ihr Vater sei in einem jüdischen Alten- und Pflegeheim in Düsseldorf nach langer schwerer Krankheit gestorben. »Er ist friedlich eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.«

Apparate Klapheck malte seit Mitte der 50er Jahre Apparate in Serien. 1955 malte er seine erste von vielen Schreibmaschinen, und noch 2011 fügte er eine Version hinzu, die er »Der Despot« nannte. Einen Computer malte er nie.

Ein Nähmaschinenbild nannte er ironisch-zweideutig »Die gekränkte Braut«. Aus den Löchern eines angriffslustig aufgestellten Bügeleisens schießen Dampfstrahlen wie Raketen: »Die Schwiegermutter« betitelte Klapheck sein Werk, eine andere Variante hieß »Der Hausdrachen«.

Klapheck wurde am 10. Februar 1935 in Düsseldorf als Einzelkind in eine Kunsthistoriker-Familie geboren und blieb der Stadt immer treu. Sein Vater wurde von den Nationalsozialisten 1934 als Professor aus der Kunstakademie entlassen und starb, als Konrad Klapheck vier Jahre alt war. Konrad Klapheck studierte ab 1954 an der Düsseldorfer Akademie bei Bruno Goller und wurde dort später wie sein Vater selber Kunstprofessor.

Objekte Als in den 1950er Jahren fast alle internationalen Künstler abstrakt malten, wandte sich Klapheck gegen den Trend Objekten zu - und blieb bis 1997 dabei. In Paris wurde der Chef-Surrealist André Breton auf Klaphecks unterkühlte Objekte aufmerksam und lud ihn 1965 zur letzten Ausstellung der Surrealisten ein.

Breton adelte Klapheck dann noch in einem Aufsatz über erotische Beziehungen von Mensch und Maschine. Darin verglich er Klapheck mit einem Schlangenbeschwörer, der die Macht habe, die Maschinen nach einer Melodie tanzen zu lassen.

Mit seiner surrealistisch anmutenden Maschinenmalerei bildete Klapheck einen ganz eigenen Stil heraus. Präzise malte er technische Apparate und Alltagsgegenstände. Ein Klapheck-Gerät kann man immer schnell erkennen: an dem kalten metallischen Glanz, an der Monstrosität, oder daran, dass dem scheinbar realistischen Fahrrad oder Motorrad immer ein wesentliches Teil fehlt, um funktionieren zu können.

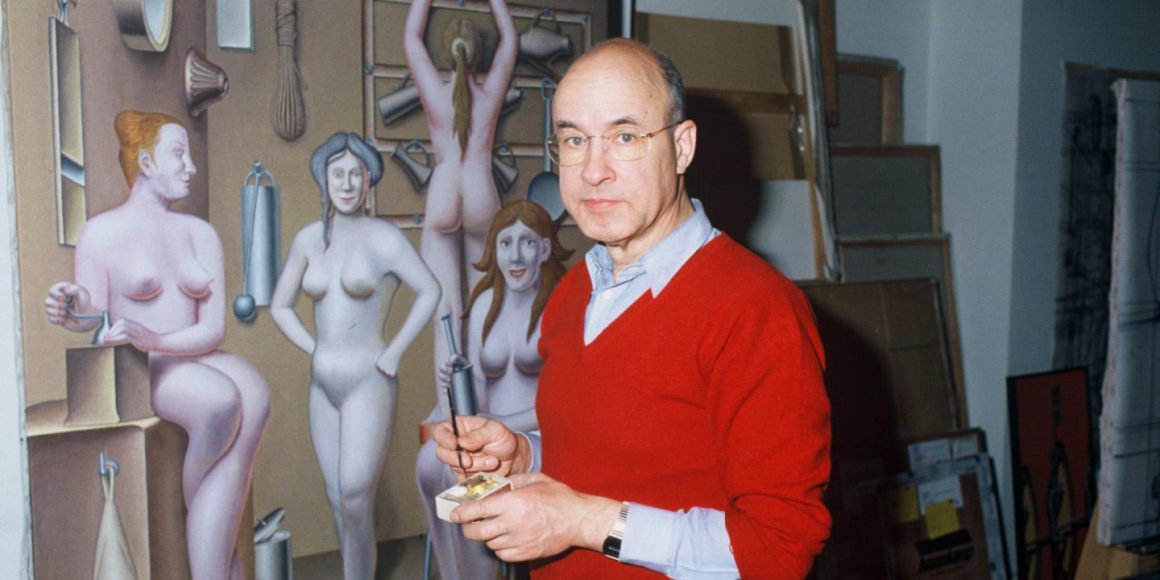

Aktmalerei Die frühen Maschinenbilder Klaphecks gelten heute als Klassiker der Nachkriegs-Avantgarde. Die Aktmalerei, der er sich seit 1997 zuwandte, wurde dagegen von vielen Kritikern abgelehnt. Die Gesichter seiner nackten Frauen wirken durch einen grau-metallischen Glanz maskenhaft.

Die Erotisierung der Maschinen erfuhr in Klaphecks Aktbildern eine drastische sexualisierte Fortsetzung, etwa in Liebesakten auf dem Friedhof. Zwar ähnelten die späten erotischen Bilder im Malstil und der ausgeklügelten Komposition den früheren Maschinenbildern Klaphecks. Doch Erfolg hatte er letztlich nur mit seinen menschelnden Porträts von Alltagsgegenständen.

Seine Werke seien oft autobiografisch geprägt, hatte Klapheck gesagt. So erinnert ein Akkordeon spielender Matrose in russischer Uniform neben einem nackten Mädchen auf dem Bett an die Kindheitserfahrung Klaphecks. Er war im Krieg mit seiner Mutter zu den Großeltern nach Leipzig geflüchtet und erlebte als Junge 1945 den Einmarsch der Roten Armee mit. Das Porträt eines Ruinen zeichnenden Jungen (2003) dürfte eine Erinnerung an das zerstörte Düsseldorf sein.

Auch Klaphecks gestorbene Frau Lilo war Jüdin, seine Tochter Elisa ist eine der wenigen Rabbinerinnen in Deutschland.

Rabbinerin Elisa Klapheck sagte einmal in einem Interview über ihren Vater und seine Biografie: »Mein Vater ist ein berühmter Künstler geworden und später zum Judentum übergetreten. Der Weg dahin war aber irgendwie schon von seinen Eltern vorgeebnet. Und zwar über die Kunst. Für meinen Großvater Richard gehörte die jüdische Kultur ganz wesentlich zur zeitgenössischen Kultur. In diesem Kontext hat er 1913 ein Buch über die Architektur der Alten Synagoge in Essen geschrieben sowie ein Standardwerk über jüdische Baudenkmäler am Niederrhein herausgegeben. Aber auch meine Großmutter setzte jüdische Zeichen. Sie schrieb ein wegweisendes Buch über den heute berühmten Kunstmaler Jankel Adler, der vor der Shoah in Düsseldorf gelebt hatte und mit dem meine Großeltern gut befreundet waren. In meiner Familie war die Kultur der deutsch-jüdischen Symbiose sehr präsent.« (mit ja)