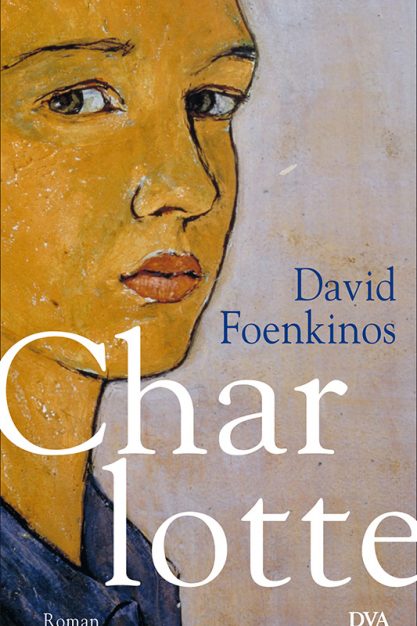

Sie wurde zu einer Obsession. Eine Freundin empfahl ihm in Paris eine Ausstellung. Dort entdeckte David Foenkinos das Werk der deutsch-jüdischen Malerin Charlotte Salomon. »Alles, was ich liebe, was ich mir erträume, ist darin enthalten. Ihre Farben zu sehen, war wie ein amouröses Erlebnis für mich.« Eine Art Liebeserklärung ist auch sein Roman Charlotte, der in Frankreich 2014 ein Bestseller wurde und in einer exzellenten Übersetzung von Christian Kolb nun auf Deutsch erschienen ist.

Foenkinos machte sich auf, ging auf Spurensuche und fand Orte, an denen Charlotte Salomon lebte. »Ich konnte ihre Kraft spüren, wie sie trotz ihrer schrecklichen Erlebnisse, am Rande des Wahnsinns, optimistisch bleiben konnte; wie ihr künstlerisches Schaffen sie gerettet hat. Ich wollte diesem inneren Leuchten, dieser Stärke, meinen Respekt zollen«, sagt Foenkinos über seinen Roman.

Selbstmord Schon der erste Satz dieses wundersam schwelenden Buchs zeichnet ihren tragischen Weg vor: »An einem Grabstein lernt Charlotte ihren Namen lesen.« Trug doch ihre Tante schon, die sich von einer Brücke stürzte, den Vornamen Charlotte. Vater Albert ist gleich dagegen, dass die am 16. April 1917 geborene Tochter den Namen einer Toten erhalten soll. »Und den Namen einer Selbstmörderin schon gar nicht.«

Doch Mutter Franziska setzt sich durch. So lernt Charlotte früh, dass der Tod ein Teil des Lebens ist. Zumal die Schwermut in der Familie liegt. Immer wieder versucht auch die Mutter, sich das Leben zu nehmen. Ein Selbstmordversuch mit Opium scheitert, ihre Familie kann weitere Suizide verhindern. Doch irgendwann entkommt sie und stürzt sich aus dem Fenster. Ein Leben, wie es Gerhart Hauptmann nicht besser hätte erfinden können.

Mit schönen Worten und viel Pathos spürt der 1974 in Paris geborene David Foenkinos dem Weg der Romanheldin nach. Mancher Leser mag seine Sprache kitschig finden; dem tragischen Leben, das in den Gaskammern sein Ende fand, unangemessen. Aber so sind Liebeserklärungen eben nun einmal: warmherzig, dramatisch, expressiv und eben mitunter auch pathetisch.

Langgedicht Lange hat Foenkinos den richtigen Ton gesucht, wie er im Roman schreibt. »Ich verspürte beständig das Verlangen, eine neue Zeile zu beginnen./ Um durchatmen zu können./ Irgendwann begriff ich, dass ich das Buch genau so schreiben musste.« Kein Satz hat mehr als 73 Anschläge. Jeder endet mit der Zeile. »Die Form sollte einfach, direkt sein, wie Charlotte selbst«, sagt der Schriftsteller. Der Roman im Flattersatz erinnert so an ein Langgedicht.

Nach dem Selbstmord der Mutter verliebt sich der Vater erneut. Mit der praktizierenden Jüdin Paula Lindberg, einer gefeierten Opernsängerin, zieht nicht nur die Religion ein ins Leben der assimiliert aufgewachsenen Charlotte, sondern auch die Kunst. Albert Einstein, Erich Mendelsohn und Albert Schweitzer kommen zu Besuch in die Berliner Wielandstraße. Sie alle bestärken das in sich selbst zurückgezogene Mädchen darin, zu malen. Weil Ludwig Bartning sich für sie einsetzt, wird sie an der Akademie angenommen – obwohl dort nach den Rassengesetzen der Judenanteil bei weniger als einem Prozent liegt.

Bald ist Deutschland nicht mehr sicher für Juden. Die Eltern schicken Charlotte zu den Großeltern nach Villefranche-sur-Mer. Dort im Exil entsteht Leben oder Theater?, ein Werk, das ihr Leben in Bildern und Text nachzeichnet. Sie muss malen, um nicht verrückt zu werden. »Malen am Rande des Abgrunds«, wie sie selbst einmal schreibt. Bis zu ihrem Tod in Auschwitz begleitet Foenkinos die Künstlerin, die heute in einem Atemzug mit Paula Modersohn-Becker und Marc Chagall genannt wird – und setzt ihr damit literarisch ein ebenso eindrucksvolles wie würdiges Denkmal gegen das Vergessen.

David Foenkinos: »Charlotte«. DVA, München 2015, 240 S., 17,99 €