László Moholy-Nagy ist zurück in Berlin. Nach 81 Jahren hängen 30 seiner Fotoarbeiten wieder im Martin-Gropius-Bau. In genau derselben Anordnung wie 1929 bei der »Internationalen Ausstellung des Deutschen Werkbundes« – damals wurde das Gebäude »ehemaliges Kunst- und Gewerbemuseum« genannt.

berlin Das Werbeplakat für die Schau hatte Moholy-Nagy gleich mit entworfen. Es wird in fast jedem Bildband über die Avantgarden der 1920er-Jahre abgedruckt: Ein Mann in Arbeiterkluft hält dem Betrachter ein riesiges Kameraobjektiv in Untersicht vor die Nase. Zwei Jahre später gestaltete Moholy-Nagy den Katalogeinband für die Ausstellung »Fotomontage« am gleichen Ort.

Dennoch richtet ihm der Gropiusbau erst jetzt eine große Werkschau aus – und auch nur in Kooperation mit dem Círculo de Bellas Artes in Madrid und dem Gemeentemuseum Den Haag. Dabei hatte der Exil-Ungar die entscheidenden Jahre seines äußerst produktiven Lebens in Berlin verbrachte. Hier stieg der unbekannte Provinzler zum Vordenker der Moderne auf, hier fädelte er die Zusammenarbeit mit Walter Gropius ein, hier wird im Bauhaus-Archiv ein Großteil seines Erbes verwaltet.

Die Ausstellung ist eine gelungene Wiedergutmachung. Sie referiert eingangs die Stationen von Moholy-Nagys Biografie, um sich bei der Anordnung völlig davon zu lösen. Das ist sinnvoll – der Künstler selbst lehnte jede Einteilung seines Werks in Phasen ab. Wie er auch zahllose Techniken und Disziplinen gleichzeitig betrieb, damit sie sich gegenseitig befruchteten: Malerei, Fotografie, Collage, Typografie, Design, Film und vieles andere mehr.

bauhaus 1895 als László Weisz im südungarischen Bácsborsód geboren – ein Cousin von ihm war der Dirigent Sir Georg Solti – , studierte Moholy-Nagy Jura und diente als Soldat im Ersten Weltkrieg. Verwundet aus dem Feld zurückgekehrt, schloss sich der 23-Jährige in Budapest der Gruppe MA (»Heute«) um den ungarischen Konstruktivisten Lajos Kassák an. Nach dem Zusammenbruch der Räterepublik im August 1918, deren Anhänger er gewesen war, floh Moholy-Nagy wie viele linke ungarische Intellektuelle nach Berlin. Dort wurde er binnen Kurzem zu einer Zentralgestalt der avantgardistischen Szene: Wohl informiert und bestens vernetzt, war er bei jeder neuen Bewegung dabei. 1923 berief ihn Walter Gropius an das Staatliche Bauhaus in Weimar. Moholy-Nagy stellte dort die Metallklasse auf ein Industrielabor um, experimentierte ausgiebig mit Fotografie und verfasste eine Flut theoretischer und pädagogischer Schriften. Als Gropius 1928 das Bauhaus verließ, ging auch Moholy-Nagy; er wurde freier Designer in Berlin. Bis ihn das Naziregime außer Landes trieb: Über Amsterdam und London kam er nach Chicago. Das von ihm und Gropius 1938 eröffnete »New Bauhaus« fand jedoch ein rasches Ende. Seine Eigengründung »School of Design« dagegen war erfolgreich über seinen Tod 1946 hinaus. Heute ist sie Teil des renommierten Illinois Institute of Technology.

Moholy-Nagys leidenschaftliche Lehrtätigkeit dürfte ihm seine enorme Nachwirkung beschert haben: Seine Schüler trugen seine Ideen in alle Welt hinaus, mitsamt seiner rastlosen Experimentierfreude, die viele Anstöße gab, die bis heute die technische Zivilisation prägen.

Fotogramme Moholy-Nagy hatte keine Berührungsängste mit Praxis und Kommerz. Im Gegenteil: Er nahm jeden Auftrag dankbar an, gestaltete Druckerzeugnisse, Inneneinrichtungen, Filmsets und Bühnenbilder. In Amsterdam arbeitete er sogar als Art-Director der Fachzeitschrift »International Textiles«.

Dabei lag seinen Entwürfen eine messianisch-esoterische Auffassung von den Aufgaben der Kunst zugrunde. Moholy-Nagy bediente sich neuer Techniken, um von der »Reproduktion« zur »Produktion« zu gelangen. Fotografie, aber auch Malerei und Film sollten nicht Bestehendes abbilden, sondern reine Lichtphänomene für ungeahnte Sinneseindrücke bieten, zur Herausbildung eines »neuen Menschen«, der seine »Funktionsapparate« optimal nutzt. Dafür war etwa der berühmte Licht-Raum-Modulator von 1930 gedacht: Ein kinetisches Objekt, das aleatorisch Licht-Schatten-Spiele erzeugt, wie ein Film in der Ausstellung zeigt. Oder seine »Fotogramme«: Direktbelichtungen von Emulsionspapier ohne Kamera, deren Umrisse keinem bekannten Objekt ähneln.

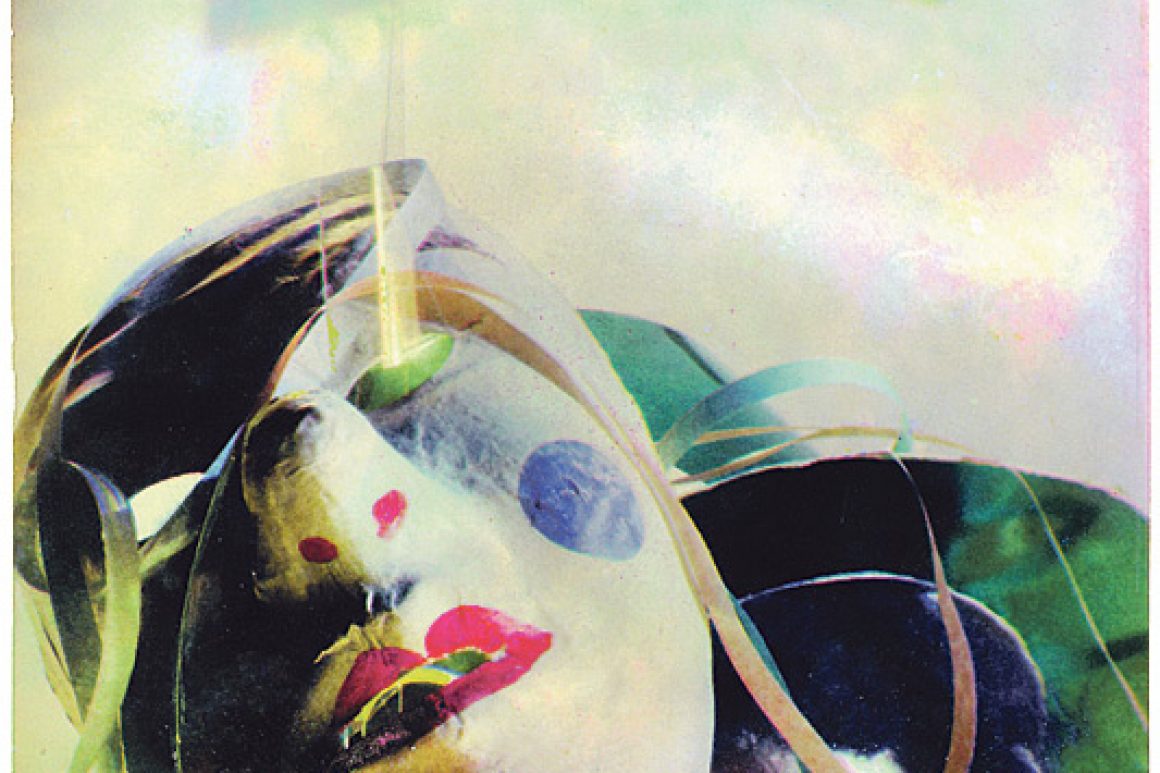

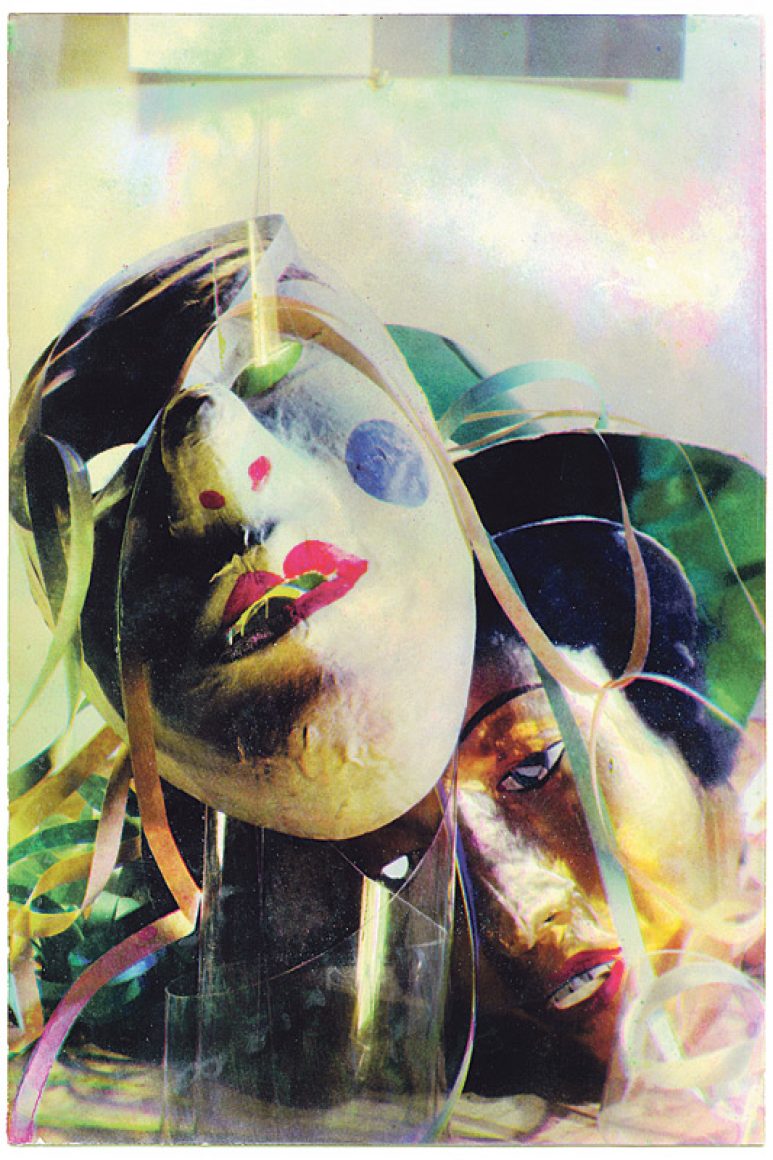

»neues sehen« Allerdings war Moholy-Nagys Abkehr vom Figurativen nicht dogmatisch: Seine Collagen aus den 1920er Jahren zeugen von verspieltem Bildwitz zwischen Dada und Surrealismus. Und seine Aufnahmen mit Farbfilm, den er als Pionier ab 1940 verwendete, scheuen nicht vor Schnappschuss-Ästhetik zurück. Doch meist zeigen sie exzentrische Perspektiven, bizarre Schattenwürfe oder rätselhafte Bildstörungen – er war stets auf der Suche nach dem »Neuen Sehen«.

Diese Lust am spielerischen Experiment, an der permanenten Kombination von allem mit jedem zeichnet Moholy-Nagys Werk aus: Er bemalte Kunststoff, Plexiglas und Rhodoid, durchlöcherte Aluminium und presste Motoröl zwischen Glasscheiben. Damit entging er der Monotonie der Selbstwiederholung, der etliche seiner modernistischen Mitstreiter verfielen. So wurde er zu einer nie versiegenden Quelle der Anregung für Designer: Effektgeräte von der Disco-Kugel bis zu Techno-Visuals wären ohne seinen Licht-Raum-Modulator undenkbar. Nur den »neuen Menschen« hat das munter flackernde Farbenspiel nicht hervorgebracht.

László Moholy-Nagy: Kunst des Lichts. Martin-Gropius-Bau Berlin, bis 16. Januar 2011 www.berlinerfestspiele.de