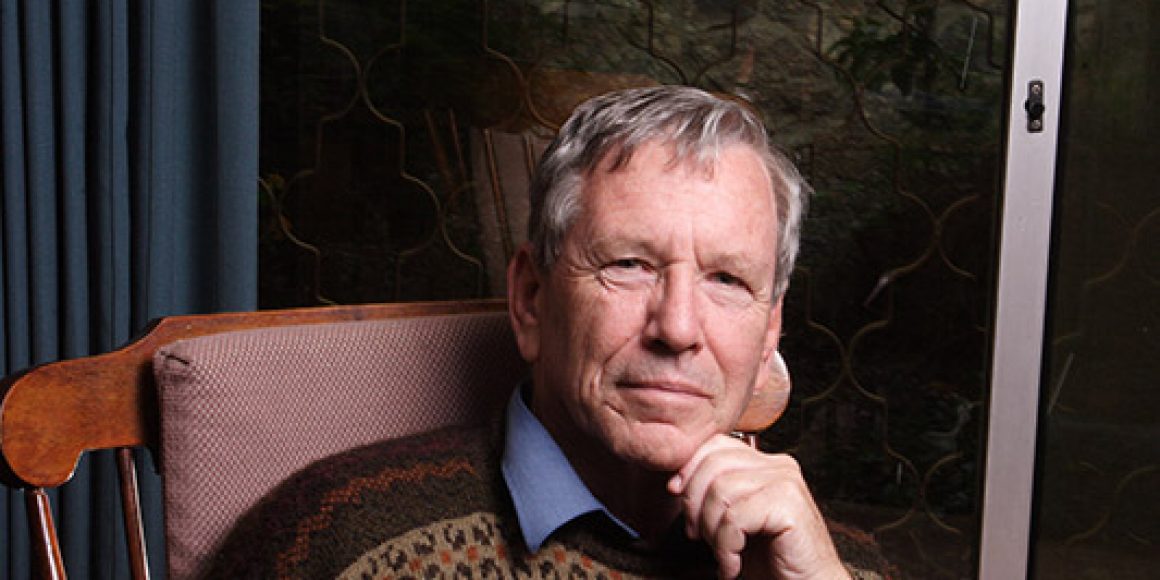

Der Sinnspruch, niemand sei eine Insel, zählt zweifellos zu jenen Plapper-Weisheiten, die seit jeher gratis zu haben sind. Amos Oz’ neuer Essayband Liebe Fanatiker. Drei Plädoyers kostet hingegen ein paar Euro, die Investition aber lohnt sich. Denn anders, als Oz’ falsche Freunde und veritable Feinde seit Jahrzehnten verbreiten, ist der israelische Schriftsteller und Intellektuelle keineswegs ein konventioneller Moralist, der seine Umwelt verlässlich mit erwartbaren Mahnpredigten versorgt.

Im Gegenteil. Aus guten Gründen skeptisch gegenüber der wohlfeil kollektivistischen Insel-Metapher, wartet Amos Oz mit dem Vorschlag auf, es doch einmal mit einem mentalen Halbinsel-Status zu versuchen. Will konkret heißen: Sich vom Kontinent der ehernen eigenen Überzeugungen herunterzuwagen und das Gespräch mit anderen Menschen zu suchen – freilich ohne dabei Essentielles einem opportunistischen Werterelativismus zu opfern.

Besatzung Als Mitbegründer der Friedensbewegung »Shalom Achshav/Peace Now« zählt Oz zwar zu den ältesten und vehementesten Kritikern der Westbank-Besatzung, doch teilt er mitnichten die linke Illusion, eine israelisch-palästinensische Zweistaatlichkeit würde automatisch Frieden schaffen. Außerdem: Israels Abschreckungsmacht müsse als Basis der Stabilität selbstverständlich erhalten bleiben.

In jeder Zeile der hier vorliegenden drei Essays wird auf berührende Weise deutlich, mit welch hellsichtiger Leidenschaft dieser liberale Intellektuelle sein Land liebt, das er freilich nicht nur auf »Volk« und »Religion« reduziert sehen möchte. Oz spricht deshalb immer wieder von »israelischer Kultur« und davon, was diese so einmalig macht: »Interpretation, Um-Interpretation, Gegen-Interpretation, die Brücke zwischen Judentum und Demokratie«.

Was jedoch »jüdisches Blut« betrifft, das von den Ideologen der Rechten gern zum Alleinstellungsmerkmal gemacht wird, so erinnert der bibel- und talmudfeste Romancier ganz lakonisch daran, dass nirgendwo in den religiösen Quellen eine solche Bezeichnung zu finden sei, dafür aber in den »Nürnberger Gesetzen«.

Jeschua Außerdem: Nicht »Gebote« hätten über die Jahrhunderte hinweg den verstreut lebenden Juden Identität und Existenz gesichert, sondern im Gegenteil die Entscheidung der Juden, kollektiv und individuell, ihren Texten treu zu bleiben – und sie gleichzeitig Debatten auszusetzen und Grenzen zu überschreiten. Oz’ kontroverse Gewährsleute dabei: Baruch Spinoza, Heinrich Heine – und Rabbi Jeschua aus Nazareth.

Es spricht für den Autor, dass er solche Volten nicht mit der Selbstzufriedenheit eines Zirkusakrobaten präsentiert, sondern sie als Einladung zu Widerspruch und ziviler Debatte versteht. Denn schließlich habe ja auch die Linke ihre Fetische, ihre autistischen Meinungs-Inseln, unter anderem Elemente der Identitätspolitik und des Multikulturalismus, die ebenfalls einer »Realität der beschränkten Horizonte, der Abgeschiedenheit« Vorschub leisten. Ähnlich verhalte es sich mit den zu fanatischer Ideologie geronnenen Überzeugungen mancher Nicht-

raucher, Vegetarier und pazifistischer Friedensfreunde.

Allerdings dient solche Äquidistanz zu rechten wie auch linken Positionen nicht etwa der Selbstbeweihräucherung als verständnisvoll-rationaler Mann der Mitte. Amos Oz will wirklich ein Gespräch und verliert sich nicht in Polemik. So fragt er auch bei gleichbleibender Zimmerlautstärke, ob der unter Moralisten so beliebte Anklagemix – gegen Sexismus, Apartheid, Luftverschmutzung etc. pp. – nicht gewichtige Unterschiede und Abstufungen einebnet und deshalb den Kampf gegen das Böse (von dessen Existenz Oz selbstverständlich überzeugt ist) zu lähmen droht.

Fanatismus Hinzu kommt, dass »soziale oder religiöse Erklärungen für die Existenz das Fanatismus« meist ins Leere laufen, sodass entscheidender ist, gewisse mentale Muster einer Prüfung zu unterziehen. Auffällig sei nämlich, dass Fanatiker jeglicher Couleur, die sich vom jeweils anderen permanent bedroht fühlen, selbst keineswegs Freunde eines guten Lebens sind, sondern häufig Verbitterte, die existenziell nicht einmal wüssten, was genau sie denn verteidigten.

»Der Fanatiker ist ein wandelndes Ausrufezeichen. Der Kampf gegen den Fanatismus sollte deshalb nicht darin bestehen, mit einem Gegen-Ausrufezeichen zu kontern.« Aber mit was dann? »Nie traf ich einen Menschen, der über sich lachen konnte und dann später zum Fanatiker wurde«, schreibt Oz, der damit eine feine Linie zieht zwischen dem harten, im doppelten Wortsinn freud-losen Lachen des Sarkastischen und dem freundlichen Lächeln des Ironikers.

Doch lässt sich solche Gelassenheit, die gleichzeitig nichts mit diffusem Laisser-faire zu tun hat, tatsächlich erlernen? Warum nicht, sagt Amos Oz, der sich daran erinnert, was für ein borniertes, selbstgerechtes Kind er einst gewesen war, ehe er das lebenslange Studienfach der »vergleichenden Fanatismusforschung« entdeckte. Auch deshalb ist dieser schlanke Essayband im allerbesten Sinne dies: erwachsen.

Amos Oz: »Liebe Fanatiker. Drei Plädoyers«. Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler. Suhrkamp, Berlin 2018, 143 S., 18 €