Es ist wider Erwarten still in den Ausstellungsräumen der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) in Frankfurt am Main. Denn eigentlich hätte man schon fast erwartet, Marcel Reich-Ranickis aufgebrachte Stimme durch die Räume schallen zu hören: »Um Gottes willen! Wieso bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?«

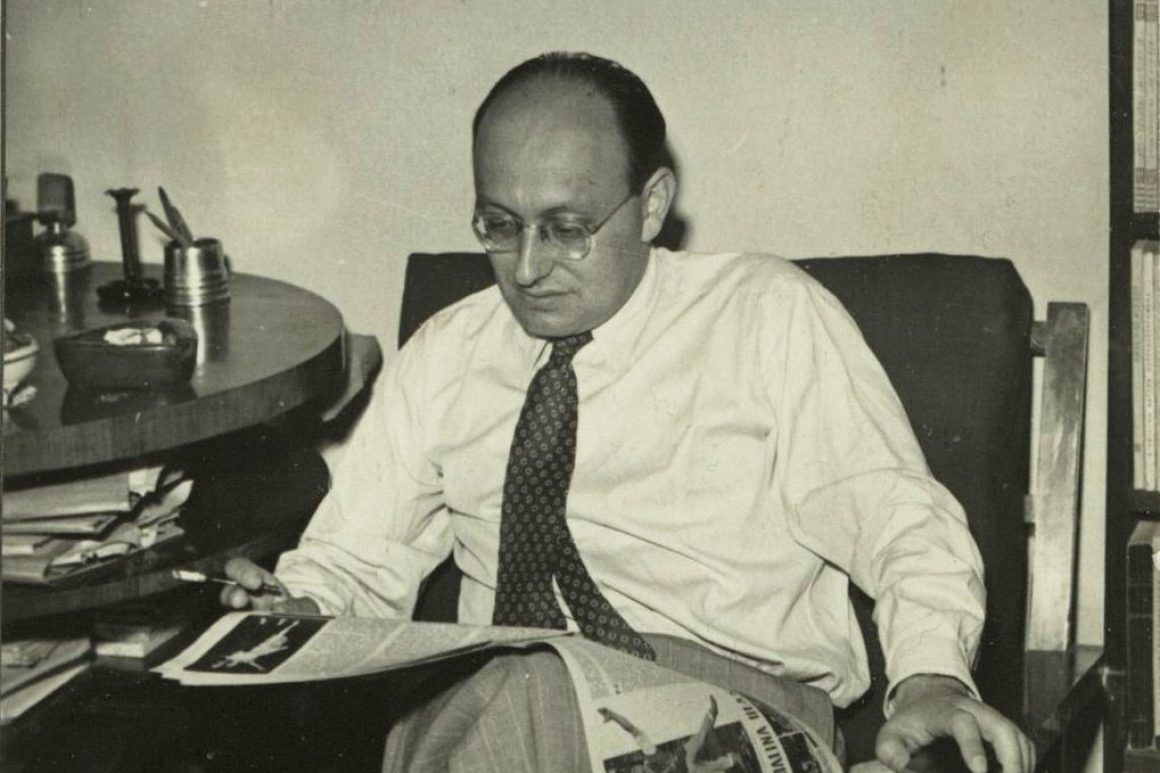

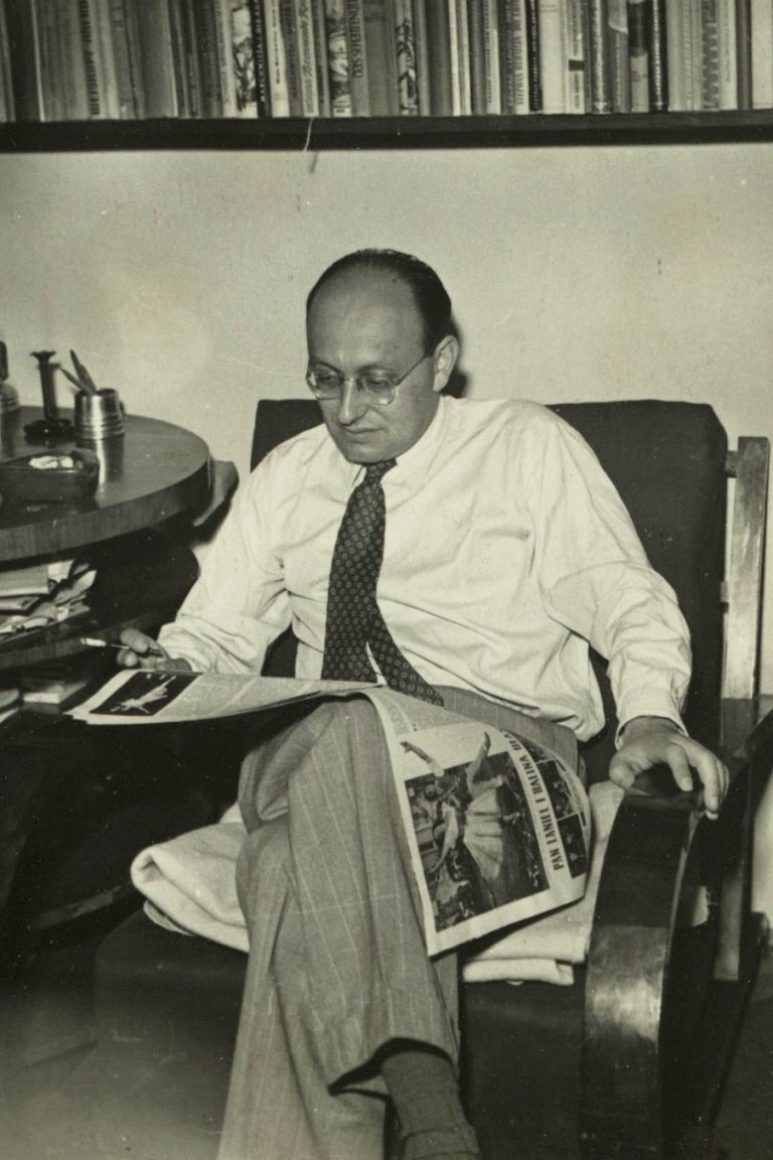

Aber die Ausstellung Marcel Reich-Ranicki. Ein Leben, viele Rollen nähert sich dem Thema und dem Menschen Reich-Ranicki (1920–2013) auf eine andere Art. Die Wände sind ganz in Schwarz gehalten, von manchen blickt einem Reich-Ranicki entgegen. Es ist ein vertrautes Gesicht, das man schon von vielen Magazin-Titeln lächeln oder auch kritisch die Stirn runzeln gesehen hat.

Fast neun Jahre, nachdem der bekannteste Kritiker Deutschlands verstorben ist, konzipiert die DNB eine Ausstellung zum »Literaturpapst«. Nicht zu seinem Leben, wie betont wird, sondern zu den verschiedenen Rollen, die er in diesem annahm und annehmen musste.

VITRINEN Lange Vitrinentische stehen in den zwei Räumen, über diesen hängen helle Reklameschilder, die die unterschiedlichen Facetten beleuchten. Als Besucher kann man die Ausstellung entweder rein visuell wahrnehmen, indem man sich die einzelnen Exponate anschaut und die Begleittexte liest. Oder man geht den längeren und multimedial konzipierten Weg und lässt sich zu Beginn ein Tablet mit Kopfhörer reichen.

In jeder Vitrine befinden sich Briefe, Dokumente und Fotos, die oft aus Privatbesitz als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurden. Das Projekt wurde zudem von der Familie Reich-Ranickis unterstützt. Ferner finden sich Verweise auf Interviews, Fernsehauftritte und Passagen aus Reich-Ranickis Biografie Mein Leben.

Diese lassen sich mit dem Tablet scannen, und man taucht ein in eine Welt von vor 2013: Mal spricht Reich-Ranicki selbst, liest aus seiner Biografie, mal sind es Interview-Schnipsel, mal ganze Videosequenzen aus Talkshows. Und ein anderes Mal kommen Freunde und Kritiker zu Wort. Es wird deutlich, dass die Ausstellung versucht, die unterschiedlichen Facetten des Kritikers und seiner Rezeption ins Bild zu rücken. Mal gescholten und mal gefeiert, hat er einen bleibenden Eindruck im kulturellen Gedächtnis Deutschlands hinterlassen.

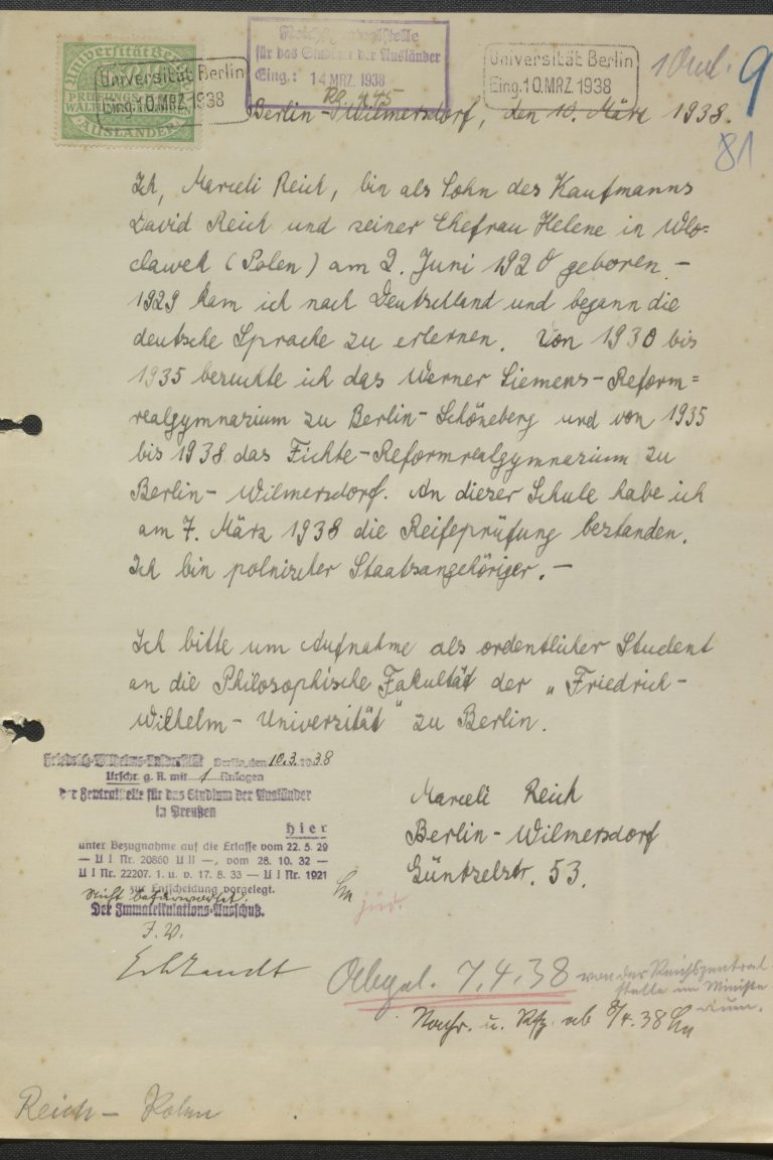

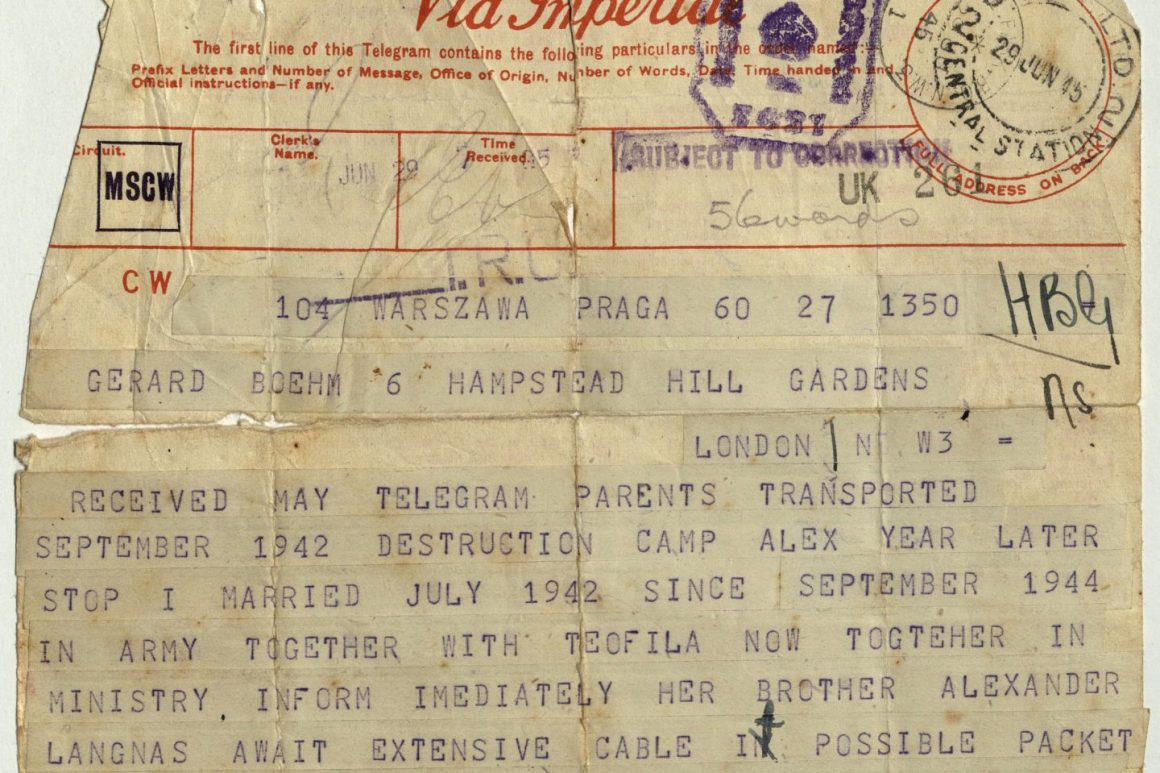

WARSCHAUER GHETTO Erster Akt: Reich-Ranicki als Zeitzeuge, Verfolgter und Überlebender. Die Jahre im Warschauer Ghetto, die Verfolgung und die Verluste, die er erleiden musste, haben ihn und auch seine Wahrnehmung in der deutschen Gesellschaft geprägt.

Gleichzeitig wird innerhalb dieses Bereichs der Ausstellung auch seine Tätigkeit für das kommunistische Polen und den Geheimdienst unmittelbar nach dem Krieg thematisiert. Lange hatte er dazu geschwiegen und vor allem klargemacht, dass er Deutschland keine Rechenschaft schuldig sei für seinen anfänglichen Glauben an kommunistische Systeme und die Taten dafür.

Die Jahre im Warschauer Ghetto haben ihn und auch seine Wahrnehmung in der deutschen Gesellschaft geprägt.

Es sind Ausschnitte aus reißerischen, aber auch nach Objektivität verlangenden Fernsehsendungen zu sehen. In einer Sequenz sieht man den aufgebrachten Rolf Hochhuth, der erklärt, dass es anmaßend in Deutschland sei, Vorwürfe zu erheben gegen jemanden, der nur um Haaresbreite die nationalsozialistische Verfolgung überlebt und zahlreiche Angehörige verloren hatte

Immer wieder beschrieb sich Marcel Reich-Ranicki als Heimatlosen, der jedoch das höchste Gefühl von Heimat in der deutschen Literatur verspürte. An der Wand hinter der dazugehörigen Vitrine hängen sechs Porträts von Literaten, zum Beispiel Thomas Mann. Es sind Fotos aus Reich-Ranickis Frankfurter Wohnung zu sehen, in der die Wände mit solchen Bildern gefüllt waren. Man blickt hinter die Kulisse und auf einen Ort, an dem der Kritiker und seine Frau Teofila (geb. Langnas) wohl die längste Zeit gelebt haben.

GEMEINDE In diesem Zusammenhang handelt der dritte Abschnitt nicht nur von Reich-Ranickis Verhältnis zur Religion, sondern auch von seiner Verbindung zur Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main. Obwohl er niemals Mitglied war, veranstaltete er viele Male das erfolgreiche Literaturforum in der Gemeinde.

Gleichzeitig nimmt sich der Bereich »(K)Ein ganzer Jude, Ruhestörer, Provokateur, Atheist« auch Reich-Ranickis Einstellung zu jüdischer Literatur an. Man kann seine Rede »Im goldenen Ghetto?« anlässlich einer Ausstellung zu jüdischen Autoren in München 1970 hören, in der er das Auswahlprinzip der ausgestellten Autoren und Autorinnen aufgrund ihres Jüdischseins hinterfragt und die Debatte darüber anzettelt, dass man sie dadurch ein weiteres Mal aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft aussondere.

Zum Abschluss wird Reich-Ranicki als Kritiker, Literaturvermittler und auch als Medienmensch betrachtet. Auch den Eklat um Martin Walsers Buch Tod eines Kritikers thematisiert die Schau detailliert. Für Reich-Ranicki war diese »neue deutsche Mordphantasie« an einem jüdischen Kritiker eine Zäsur in der deutschen Literatur.

Reich-Ranickis Tätigkeit für den polnischen Geheimdienst wird ebenfalls thematisiert.

Während die Ausstellung die offensichtlichen Kontroversen um Reich-Ranicki an verschiedenen Stellen diskutiert und unterschiedliche Blickwinkel beleuchtet, werden andere Aspekte eher zaghaft gestreift. So zum Beispiel die immer wieder aufkommenden Debatten um das Frauenbild des Kritikers und seine Aussagen dazu in der Literatur.

LITERARISCHES QUARTETT So ist beispielsweise eine Vitrine dem Ausstieg Sigrid Löfflers aus dem Literarischen Quartett im August 2000 gewidmet, dem eine Auseinandersetzung mit Reich-Ranicki zu sexistischen »Männerfantasien« in Haruki Murakamis Gefährliche Geliebte vorangegangen war.

Letztendlich resümiert die Ausstellung das, was Marcel Reich-Ranicki selbst zu Lebzeiten über sich gesagt hatte: dass er stets polarisierte, ob bei Autoren und Autorinnen oder in der breiten Öffentlichkeit. Er war ein Mensch, der in jeder seiner Rollen keine Superlative scheute. Er war auch jemand, der nicht vor der Öffentlichkeit zurückschreckte.

Und er erreichte einen solchen Bekanntheitsgrad, dass selbst die Telekom ihn zur Werbe-Ikone mit Telefonbuch in der Hand machte und ihm bald der Name »Literaturpapst« vorauseilte. Damit verwoben war seine Rolle als Zeitzeuge des nationalsozialistischen Terrors, der seine Stimme stets auch dafür nutzte, nichts davon in Vergessenheit geraten zu lassen.

Die ausgestellten Fotos, Briefe und Kunstwerke sowie die Ton- und Filmsequenzen zeigen detailliert all diese Facetten. Gleichzeitig wird deutlich, dass viele davon letztendlich Fremdzuschreibungen waren. Wir blicken als Besucher auf Episoden eines öffentlichen Lebens zurück, sowohl aus den Augen anderer als auch aus denen des Protagonisten.

Zu sehen ist die Ausstellung in der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt/Main noch bis zum 14. Januar 2023. Der Eintritt ist frei.