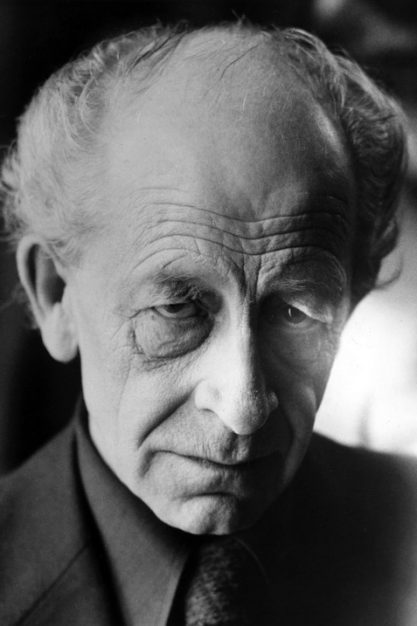

Seinen wichtigsten Text verfasste er erst im fortgeschrittenen Alter von 52 Jahren. Das lag in Jean Amérys Biografie begründet: Erst 1966 war er seelisch in der Lage, über das, was er 642 Tage in Auschwitz und anderen Lagern erlitten hatte, reflektiert zu schreiben. Der Essay Jenseits von Schuld und Sühne machte seinen Autor quasi über Nacht berühmt, stellte ihn auf eine Stufe mit Hannah Arendt und Primo Levi als jemanden, der in der Lage war, Auschwitz adäquat in theoretisch-philosophische Begriffe zu fassen.

Jean Améry war das anagrammatische Pseudonym des am 31. Oktober 1910 in Wien geborenen und im Salzkammergut aufgewachsenen Hans Chaim Mayer. Der Sohn eines im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Vaters wurde von seiner christlichen Mutter katholisch erzogen. »Sie beschwor mehrmals am Tage Jesus, Maria und Josef, was sich im heimatlichen Dialekt wie ›Jessasmarandjosef‹ anhörte«.

Das Jüdische war kein Thema, obwohl, wie Améry in seinem Todesjahr 1978 in dem Aufsatz Mein Judentum unterstrich, die Mutter selbst »nicht ›rein arisch‹« war. Erst die Nürnberger Gesetze machten aus Améry einen Juden, ganz im Sinne von Sartre, den er zeitlebens verehrte: »Jude ist, den die anderen als Juden ansehen.« Und Judesein, fügte Améry hinzu, »mündet in Auschwitz«.

folter Der junge Hans Mayer studierte Philosophie und Literatur in Wien, machte eine Buchhändlerlehre und ging verschiedenen Broterwerben nach, unter anderem als Barpianist. Nach dem »Anschluss« Österreichs 1938 floh er nach Antwerpen. 1943 wurde Améry, der sich in Belgien einer kommunistischen Widerstandsgruppe angeschlossen hatte, von den Deutschen verhaftet und in das Fort Breendonk gebracht, wo ihn am 23. Juli »das fürchterlichste Ereignis, das ein Mensch sich bewahren kann«, ereilte: die Folter. Mit der Ankündigung »Jetzt passiert’s« und der ersten Ohrfeige begann eine Leidenszeit, die Améry akribisch niedergeschrieben hat. Nachdem er die Konzentrationslager Dora-Mittelbau, Auschwitz-Monowitz und Bergen-Belsen überlebt hatte, wurde Améry, auf 45 Kilo abgemagert, von den Engländern befreit.

Fortan spielte das Judesein in seinem Leben und Werk eine zentrale Rolle. Umso erstaunlicher, dass Helmut Heißenbüttel, Amérys langjähriger Mentor, kein Wort über das Thema verlor, als er zehn Jahre nach dem Suizid des Autors den Sammelband Der integrale Humanismus herausgab. Die dort gesammelten Aufsätze handeln ausschließlich von Literatur, von Hegel, Foucault oder Proust, und waren als Radiobeiträge oder in der Zeitschrift Merkur erschienen. Sie zeigen Améry als einen Mann von unerhörter Bildung und Leselust – aber eben nicht als Juden.

werkausgabe Ganz anders die neunbändige Werkausgabe, die Irene Heidelberger-Leonard bei Klett-Cotta herausgegeben hat. In deren siebtem Band Aufsätze zu Politik und Zeitgeschichte, ediert von Stephan Steiner, geht es nicht nur um Amérys politische Gesinnung »links, wo keine Heimat ist«, sondern auch und vor allem um seine Haltung zum »progressiven« Antisemitismus und Antizionismus.

Den Auftakt bildet der Essay Der ehrbare Antisemitismus, der 1969 in der »Zeit« veröffentlicht wurde und für viel Irritation sorgte, stellte Améry die linken Antizionisten doch auf die gleiche Stufe mit dem rechten »Spießer-Antisemiten«: »Die Linke sieht Israel als den Aggressor und Oppressor, als den Waffenträger westlicher beziehungsweise amerikanischer imperialistischer Unterdrückung.« Noch deutlicher formulierte Améry, der sich selbst zeitlebens als Linker verstand, seine Kritik in dem Essay Die Linke und der »Zionismus«: »Jedes ›Nieder mit der zionistischen Oppression‹ findet irgendwo sein Echo, das dann wie ›Juda verrecke‹ klingt.«. Liest man das heute, hat man das Gefühl, einen druckfrischen Text in der Hand zu halten. 40 Jahre nach seiner Entstehung ist Amérys Analyse noch immer brandaktuell als intellektuelles Rüstzeug auch gegen die »Israelkritiker« unserer Tage.

Wie heute geschrieben, liest sich auch, was Jean Améry zwei Jahre vor seinem selbst gewählten Tod 1978 in einer düsteren Diagnose über den »neuen Antisemitismus« zu Papier brachte: »Der Antisemitismus, mit dem wir es heute zu tun haben, nennt seinen Namen nicht. Im Gegenteil: Nennt man seinen Namen, verleugnet er sich. Er sei nicht der, als den an ihn hinstelle, nicht Antisemit also sei er, sondern Anti-Zionist.« Genügend Argumente, so diese Anti-Zionisten, um gegen Israel zu sein, liefere Israel selbst. Eine Agumentationslinie, die altbekannt ist: Schuld an seiner Misere ist mal wieder der Jude selbst.

israelbesuch Dabei war Amérys eigene Haltung zu Israel durchaus zwiespältig: Einerseits fühlte er sich den Menschen dieser »heillosen Erde unablösbar verbunden«, schon, weil er »den toten Kameraden die Treue bewahren« wollte. Andererseits war er auch nicht blind gegenüber Missständen.

Nach seinem einzigen Israelbesuch, »Augenschein«, wie er es selbst nennt, reiht Améry Kritikpunkt an Kritikpunkt: An erster Stelle nennt er die Besatzung und die mit ihr einhergehende »Allüre des Herrenmenschen«, spricht von »Fanatikern im Kaftan«, die auf »Mehrung des israelischen Reiches« versessen seien. Doch gerät ihm bei aller Kritik nicht die Wirklichkeit aus dem Blick. Dass »die Araber Israel zerstören wollen, ist so klar, dass ein Narr sein muss, wer es nicht sehen will«. Als Jude wusste Jean Améry sich selbst gefährdet und war deshalb, bei aller Kritik, mit Israel solidarisch. Das hat er auch von der Linken eingefordert. Vergeblich, damals wie heute.

Jean Améry: Werke in neun Bänden. Hrsg. v. Irene Heidelberger-Leonard. Klett-Cotta, Stuttgart 2012, 6219 S., 298 €

Die FU Berlin veranstaltet am 17. November eine Tagung zum 100. Geburtstag von Jean Améry.

http://userpage.fu-berlin.de/~ikk