Das Paradoxe am Antisemitismus ist, dass er eigentlich kaum zu fassen ist. Will man ihn endgültig definieren, stößt man angesichts der vielen historischen als auch aktuellen Ausprägungen schnell an Grenzen. Und man würde kaum die psychologischen und gesellschaftlichen Dynamiken zu greifen bekommen, in denen sich Hass und Gewalt gegen Juden immer wieder neu konfigurieren und manifestieren.

Braucht es da statt Definitionen nicht eher pragmatische Ansätze? Einen unmittelbaren antisemitischen Angriff müsste man jedenfalls nicht elaborieren, sondern abwehren und ablehnen. »Ich erkenne sie, wenn ich sie sehe«, sagte 1964 Potter Stewart, Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Nur meinte er damals eine andere, schwer zu definierende Sache, nämlich Pornografie. Der Satz klingt charmant. Doch um den Antisemitismus unwirksam zu machen, lässt es sich nicht vermeiden, ihn zu bestimmen.

VERSTÄNDNIS Antisemitismusdefinitionen sind selbst zu einem Feld erbitterter Auseinandersetzungen geworden, denkt man an den Streit um die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) und entsprechende Gegenentwürfe.

Warum aber Definitionen kein tieferes Verständnis des Antisemitismus vermitteln, unter Umständen dieses sogar verhindern können, fragt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift für Psychoanalyse »RISS«. Darin geht es mehr um das antisemitische Bedürfnis und weniger um die Codes, die es bedient.

Das Unbewusste ist jene Kraft, die die Zeichen und Handlungen erst gewalttätig auflädt.

»Selten war eine RISS-Ausgabe so lange in Arbeit. Auslöser war der antisemitische Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019«, schreiben Judith Kasper, Karl-Josef Pazzini und Mai Wegener, die als Redaktion für die Ausgabe verantwortlich sind.

Herausgekommen ist ein Heft von mehr als 200 Seiten, das Kommentare zu dem Prozess gegen den Attentäter von Halle enthält. Außerdem finden sich zahlreiche Essays, die sich dem Antisemitismus aus der Perspektive der Psychoanalyse – bei RISS in der Tradition von Jacques Lacan – widmen.

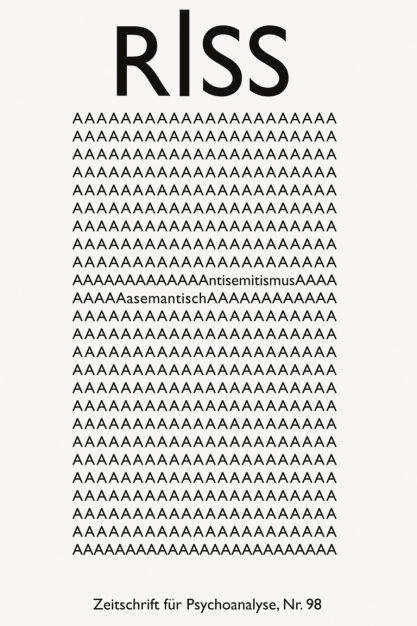

WIEDERHOLUNGSZWANG Allein der Titel, der wie eine avantgardistisch-dadaistische Collage anmutet, gibt die Richtung vor: »AAAAAAAAntisemitismus asemantisch« ist dort zu lesen. Dabei verweist man mit dem »AAA« einerseits auf den grausamen Wiederholungszwang des Judenhasses, andererseits mit dem Zusatz »asemantisch« auf eine Ebene, die sich abseits der klaren Definitionen befindet. Das »Asemantische« des Antisemitismus ist das antisemitische Unbewusste, also jene Kraft, die die Zeichen und Handlungen erst gewalttätig auflädt.

In ihrer 1947 erschienenen Dialektik der Aufklärung widmen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ein ganzes Kapitel dem Versuch, den Antisemitismus neu zu fassen, diesmal unter Zuhilfenahme der Psychoanalyse. In »Elemente des Antisemitismus« schreiben die beiden jüdischen Philosophen, die im kalifornischen Exil lebten, über die »pathische Projektion«. Eigene Ambivalenzen werden nach außen projiziert und dem anderen als negative Allmacht oder Aggression unterstellt.

OBJEKT »Die Juden sind unser Unglück« – das ist die pathische Projektion auf die Spitze getrieben. Das antisemitische Phantasma meint, dass eine Welt ohne Juden eine bessere sei. Horkheimer und Adorno untersuchen die gesellschaftlichen und psychologischen Bedingungen dieses Phantasmas. So kritisieren sie das identifizierende Denken in »Tickets« als antisemitisch. Dieses vollziehe sich in schematisierten Reflexschablonen und wolle sein Objekt absolut beherrschen – also vernichten.

Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat in seinem berühmten Buch Das erhabene Objekt der Ideologie die unbewusste Dynamik des Antisemitismus ebenfalls mit psychoanalytischen Begriffen seziert – als einen Exzess, der sich wenig darum schert, wie Juden »wirklich« sind. Er schlussfolgerte, dass Aufklärung über den Antisemitismus zuallererst Aufklärung über die Psychodynamik des Subjekts sein muss.

Im Heft wird auch der Prozess gegen den Attentäter von Halle kommentiert.

Der Berliner Psychoanalytiker Karl-Josef Pazzini argumentiert in »RISS« in der Tradition von Horkheimer, Adorno und Žižek, dass das reflexhafte, identifizierende Denken des Antisemitismus gar sein Gegenteil befällt – eine List der Unvernunft. »Die Identifikation von ›Antisemitismus‹ kann zur Leidenschaft werden. Und so kann sich der ›Antisemitismus‹ sogar des Jägers bemächtigen«, schreibt Pazzini. »›Antisemitismus‹ kann auch aus Elementen zusammengesetzt sein, die nie rein antisemitisch waren.«

KONSTELLATION Dass Pazzini Antisemitismus in Anführungen setzt, soll keiner Verharmlosung Vorschub leisten, sondern das Bewegliche der antisemitischen Konstellation betonen. So sei dieser kein festes Objekt, wie er in dem zentralen Essay »Transmission des ›Antisemitismus‹« schreibt. Pazzini warnt vor Vereinfachungen und Identifizierungen, die spiegelbildlich auch beim Anti-Antisemitismus auftreten. Er will auf eine Haltung hinaus, die in der Hingabe an das Offene und Ambivalente über das Kritisierte hinausgeht.

Die Ausgabe wendet sich gegen eine Kritik des Antisemitismus, die zu sehr an Zeichen und Codes klebt, die mit ihrem Objekt allzu schnell »fertig« ist – wie es bei Definitionen der Fall sein kann. Sie betont hingegen die psychologischen und intellektuellen Anstrengungen, die es im Kampf gegen das antisemitische Phantasma braucht. Wie aktuell das ist, zeigte unlängst auch die diesjährige Frankfurter Adorno-Vorlesung: Anfang Juli sprach die Psychoanalytikerin Ilka Quindeau über »Spuren des Anderen – Antisemitismus aus psychoanalytischer Perspektive«.

RISS – AAAAAAAAntisemitisch asemantisch. Zeitschrift für Psychoanalyse. Hamburg 2023, 223 S., 22 €