Lou Andreas-Salomé und Constantin Brunner – zu Lebzeiten, also in der Fin-de-siècle-Epoche berühmt, um nicht zu sagen legendär – sind weder im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs noch im kollektiven kulturellen Gedächtnis verankert. Andreas-Salomé geistert zwar in der Zuschreibung als Geliebte oder Muse von bedeutenden Geistesgrößen wie Nietzsche, Rilke und Freud durch die Nachwelt, doch kaum jemand beschäftigt sich seriös mit ihrem umfassenden Werk.

Von dem Philosophen Brunner ist nur in wenigen Zirkeln, namentlich in den internationalen Constantin-Brunner-Gesellschaften, die Rede. Und das, obwohl Andreas-Salomé und Brunner sozusagen das »fehlende Bindeglied« zwischen der Lebensphilosophie des späten 19. Jahrhunderts und der jungen Psychoanalyse darstellen.

spinoza Woran liegt dieses Desinteresse? Gewiss: Beide Autoren verbindet eine nicht so sehr systematische, sondern eher literarische, mit vielen Vergleichen und Veranschaulichungen angereicherte Schreibweise, die konventionell geschulte Leser zunächst abschrecken mag. Beide verbindet ein ins Bewusstsein gerufener religiöser Affekt, der sich nicht mit gebastelten Gottesbildern abspeisen lässt, aber sehr wohl das vollkommene Enthaltensein des Menschen in einem ihn übersteigenden Zusammenhang, einem lebendigen Ganzen mit »spiritueller Intelligenz« zu denken vermag.

Zwischen der Proklamation Nietzsches vom Tod Gottes und den säkularisierten, groß angelegten Heilsversprechen in politischen Großversuchen und analysefähigen Seelenhaushalten haben Lou Andreas-Salomé und Constantin Brunner auf ihre ganz eigene Weise zu beschreiben versucht, welche Chancen und Gefahren dieser Paradigmenwechsel verursacht. Der »missing link« zwischen Lebensphilosophie und Psychoanalyse lässt sich ideengeschichtlich auch in ihren eigenständigen und lebensnahen Interpretationen von Spinozas »Ins-Leben-Setzung des geistigen Einheitsgedankens« (Brunner) festmachen – oder wie Andreas-Salomé über Spinoza sagt: »Denken wie er heißt nicht, ein System annehmen, sondern – ›denken‹.«

lebenspraktisch Constantin Brunner (1862–1937) hat dafür in seinem 1000-seitigen Hauptwerk Die Lehre von den Geistigen und vom Volk (Berlin 1908) ein System zu entwerfen versucht, das auf drei Auffassungsweisen des Seins aufbaut: Ins Zentrum setzt er den »praktischen Verstand«, einen relativen Materialismus, der sich in Fühlen, Wissen, Wollen äußert. Überstiegen wird er einerseits vom absolut-idealistischen Geist in Kunst, Philosophie, Mystik (und Liebe); in ›geistiger Besinnung‹ vermag er die Relativität aller Dinge und die Einheit allen Seins im Absoluten zu erkennen. Andererseits herrscht auf der Ebene des Fiktiv-Absoluten der Aberglaube, das ›Analogon‹, das sich in Religion, Metaphysik und Moral äußert und lebenspraktisch die Verabsolutierung des eigenen Ich sowie die Ablehnung von selbstverantwortlichem, eigenständigem Denken bewirkt.

Brunner tritt in seinen Schriften mit scharfer Polemik für eine lebenspraktische und verständige Philosophie ein, die Spinoza als Philosoph und Jesus als mystisches Genie, die das ideale Verhältnis von Relativem und Absolutem gelebt und gedacht hätten, als Ideal verortet. Zeitlebens verweigert er akademische und kulturelle Systeme, Vereinnahmung durch Schulenbildung und öffentliche Redeauftritte, dafür setzt er sich leidenschaftlich persönlich oder brieflich mit Kollegen und Lesern auseinander. Brunner konnte allerdings nicht verhindern, dass sich sehr bald »Brunner-Kreise« bildeten, die sich schnell (auch bedingt durch die erzwungene Emigration vieler jüdischer Anhänger) über Europa und Israel bis nach Amerika ausbreiteten.

moderne Lou Andreas-Salomé (1861–1937) hat sich in einer Reihe von damals viel gelesenen Essays und Geschichten mit den drängenden Problemen der Moderne auseinandergesetzt, indem sie diese aus ihrem eigenen Erleben in feinsinnig-psychologischer Weise auf ihre Figuren übertrug. Leitend bleibt für sie das ewig ungelöste Grundproblem der Teilung und des Ganzen (sowie des Bewussten und des Unbewussten). Lange vor der psychoanalytischen Theorie entwirft sie das Szenario des urkindlichen Menschen, der sich noch in einem Allzusammenhang erlebt, dem im »schaffenden Spiel« die Welt aufgeht als ein erweitertes »Mutterdunkel« – bis er sich seiner Vereinzelung bewusst wird und ihm die eine Welt plötzlich gegenübersteht, mit Objekten, die zuvor unabgetrennt mit ihm insistierten, nun fremd und abgeteilt von ihm existieren.

Um diesen Riss zu überbrücken, erschafft der Mensch in Fantasieakten einigende Brücken durch »Seinsbetätigungen« wie Religion, Kunst, Eros, Denken. Wollen diese Seinsbetätigungen mehr sein als vermittelnde, einigende Ausdrucksmittel, so verkehren sie sich in »negative Schöpfungen«, die sich als spukhafte Konkurrenz des Lebens selbst gebärden. Aus Symbolen werden Symptome, aus befreiendem Denken wird Aberglaube und Fanatismus.

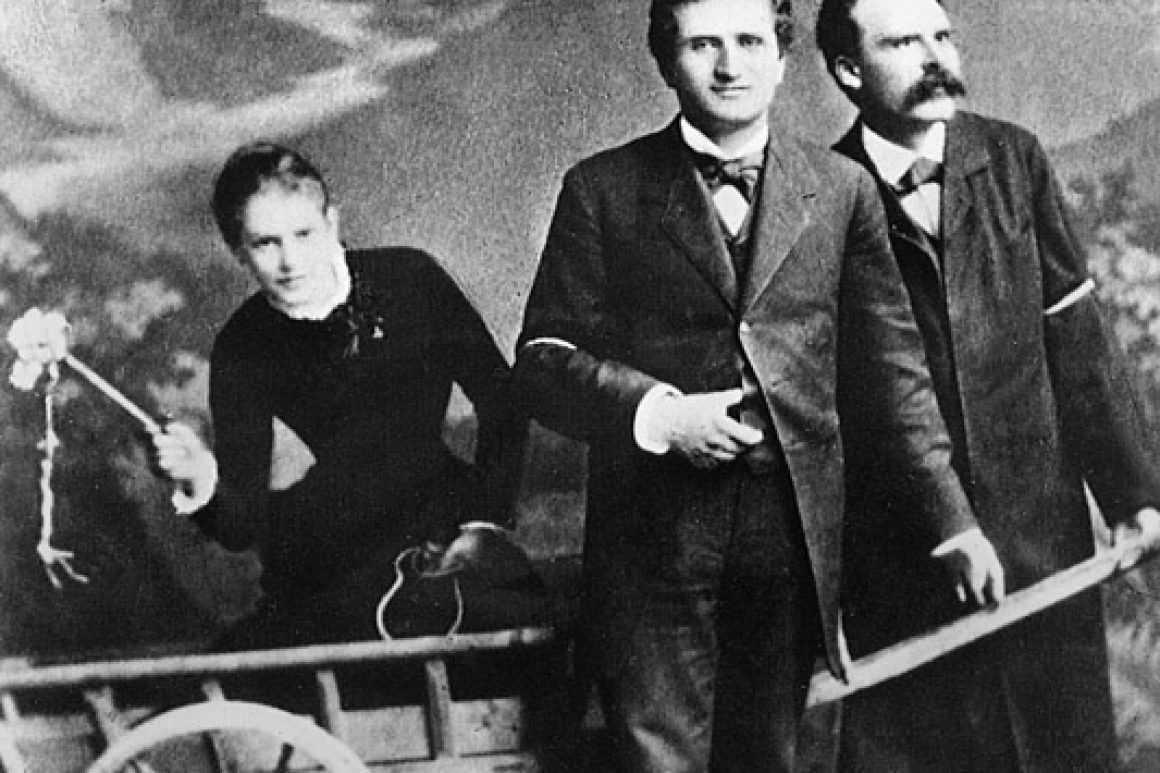

freud Als Lou Andreas-Salomé 1910, beinahe 50-jährig, durch Vermittlung des Anarchisten Gustav Landauer Constantin Brunner persönlich aufsucht, von dessen Lehre sie begeistert ist, befindet sie sich in einem Übergang, der sie drängt, praktisch tätig zu werden, das seelisch-geistig Erfasste ins Leben umzusetzen. Sie erkennt das lebenspraktische Potenzial in Brunners Philosophie, ebenso schnell erkennt sie die Grenzen seiner Umsetzung und die Grenzen der Brunnerschen Persönlichkeit. Die Begegnung der beiden muss ein Feuerwerk des »Erkennens seelisch-geistiger Ähnlichkeit« gewesen sein, wenn man ihre Schriften und Briefe aus dem Jahr 1910 liest. Doch solche Begegnungen verlangten für Lou Andreas-Salomé niemals ein »Opfer« oder eine Bindung, schon gar keine exklusive. Ähnlich wie im Falle Nietzsches nahm sie lieber eine Trennung in Kauf.

Nur ein halbes Jahr später begegnet sie Sigmund Freud, mit dem sie eine tiefe Freundschaft verbindet, und widmet ihr restliches Leben der Psychoanalyse. Sie bereichert Freuds Theorien wiederum mit ihrer »intelligenten Spiritualität«. Ein Zitat aus ihrem umfassendsten psychoanalytischen Essay Mein Dank an Freud soll abschließend die »Bindeglied«-These veranschaulichen: »Wir bleiben, auch sogar als Antiphilosophen, eben zur Philosophie geboren – d.h. zur Nötigung, begrifflich Betrachtetes und Innenerlebtes zu bildhaftem Ausgleich zu bringen, der Denken und Fühlen ineinanderdrängt.«

Die Autorin lehrt an der Kunstuniversität Linz und an der Universität Wien. Der Text beruht auf einem Vortrag, der auf dem Symposium »Constantin Brunner im Kontext« anlässlich dessen 150. Geburtstages im Oktober im Jüdischen Museum Berlin gehalten wurde.