Guernica. Dieses eine Wort entgegnete er stets jenen, die ihn davon zu überzeugen trachteten, Kunst und Politik gehörten nicht zusammen. Seine Kunst sei stets politisch, so blickte der israelische Bildhauer und Land-Art-Künstler Dani Karavan kurz vor seinem Tod zurück. Dies sei seine Art, auf bestimmte Ereignisse zu reagieren.

Guernica steht für die Zerstörung der gleichnamigen baskischen Kleinstadt durch die nationalsozialistische Legion Condor im April 1937. Gleichzeitig steht es für das noch im selben Jahr von Pablo Picasso geschaffene Großgemälde, das als Sinnbild für Kriegsächtung in die Kunstgeschichte eingehen sollte. Politik und Kunst, verwoben in einem Wort.

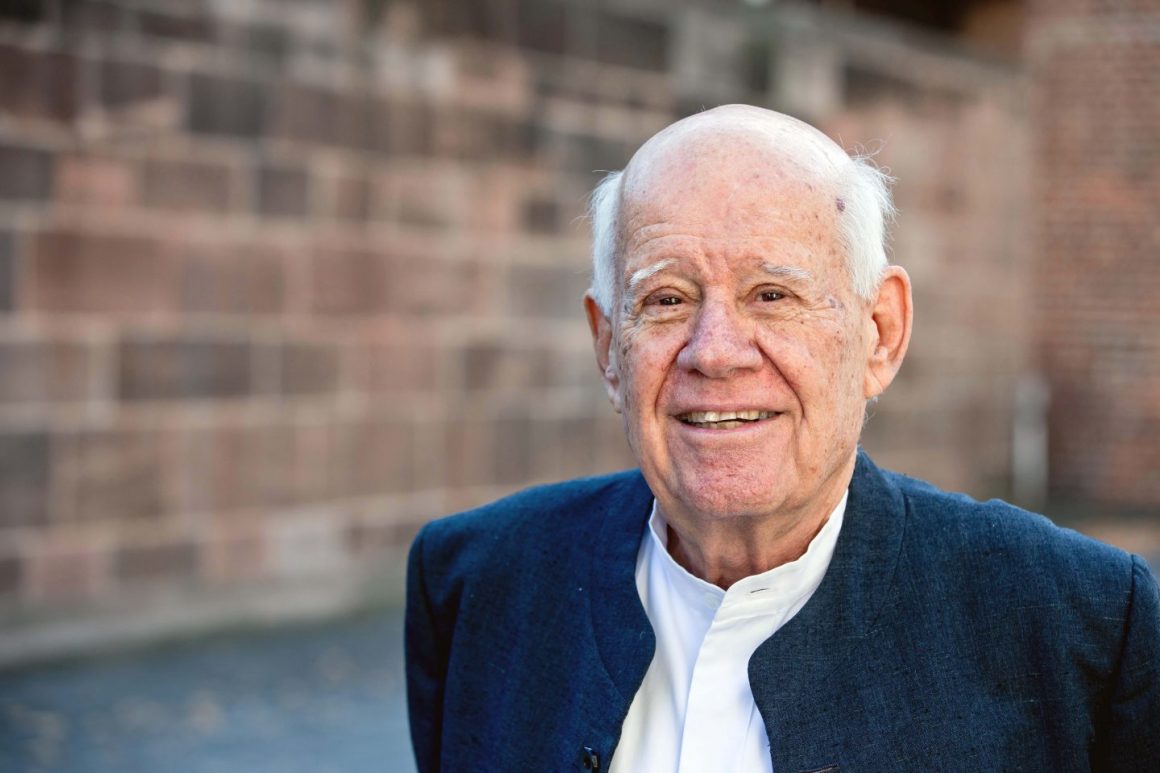

bezalel »Die Kunst wurde ihm quasi in die Wiege gelegt« – es ist eine viel zitierte und vor allem in Nachrufen eine viel zu häufig gebrauchte Redewendung. Bei Dani Karavans Biografie aber, der 1930 in Tel Aviv als Sohn polnischer Einwanderer geboren wurde, drängt sie sich geradezu auf.

Ersten Zeichenunterricht erhielt er von Yehezkel Streichman und Avigdor Stematsky, ab 1943 von dem Dadaisten Marcel Janco. Noch im selben Jahr wurde der zwölfjährige Dani von der renommierten Bezalel School of Arts and Crafts in Jerusalem aufgenommen, wo er unter anderem bei Mordecai Ardon studierte.

Karavan entstammte einer zionistisch geprägten Familie; seine Eltern Abraham und Zehava waren 1920 als Pioniere aus Galizien in das britisch verwaltete Palästina eingewandert. So verwundert es nicht, dass er 1948 zu den Mitbegründern des außerhalb Jerusalems gelegenen Kibbuz Harel zählte. Doch Karavans Kibbuznik-Dasein sollte nicht lange währen: Schon 1956 verließ er Harel wieder und reiste nach Europa, um an den Kunstakademien von Florenz und Paris Malerei zu studieren.

theater In den darauffolgenden Jahren wurde zunächst die Bühnenbildnerei zu seinem künstlerischen Zuhause. Karavan entwarf Kulissen für Theater, Tanztheater und Oper und arbeitete mit Ensembles wie der Martha Graham Dance Company und Komponisten wie Gian Carlo Menotti.

Wohl auch unter der Prägung seines Vaters, der zwei Jahrzehnte lang als leitender Landschaftsarchitekt der Stadt Tel Aviv gewirkt hatte, verlagerte Karavan seine Kunst bald von der Bühne hinaus in Stadträume und Naturlandschaften. Ab Ende der 60er-Jahre wurde er für seine großformatigen, begehbaren, oftmals streng geometrisch gestalteten und zugleich behutsam in ihre Umgebungen eingebetteten Land-Art-Installationen weltweit bekannt.

Karavans besondere Stärke lag dabei in der Gestaltung von in die Natur integrierten Gedenkorten. Seine Fähigkeit, Landschaft als abstrakte Form zu begreifen und Form in Landschaft zu verwandeln, sollte fortan zu seinem Markenzeichen werden. »Was ich mache, soll Teil dessen werden, wo es steht, und zwar so, als wäre es immer schon da gewesen und als könnte es gar nicht anders sein«, charakterisierte der Künstler seine eigene Arbeit.

Bekannt wurde er mit seinen großformatigen, in die Natur integrierten Gedenkorten.

Gras, Granit und Gusseisen sind nur einige der mannigfaltigen Materialien, derer sich Karavan bei der Konzeption und Konstruktion seiner Werke bediente. Ob mit der im Nordosten Beer Shevas gelegenen Gedenkstätte der Negev-Brigade (1963–1968) oder dem »Friedensweg« nahe der israelisch-ägyptischen Grenze (1996–2000), ob mit der Nürnberger »Straße der Menschenrechte« (1989–1993) oder dem Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas (1999–2012): Wie ein roter Faden ziehen sich Frieden und Versöhnung, Anteilnahme und Erinnerung, zieht sich Guernica durch Karavans Werk.

Die wohl bedeutendste seiner Arbeiten findet sich indes weder in Israel noch in Deutschland, sondern vor den Toren des Friedhofs von Portbou. Walter Benjamin wurde hier beigesetzt, nachdem er sich 1940 in dem kleinen spanischen Grenzort auf der Flucht vor der Gestapo vermutlich mit einer Überdosis Morphium das Leben genommen hatte.

Zentraler Bestandteil der von Karavan mit Passagen, Hommage an Walter Benjamin (1990–1994) betitelten und zur Gänze aus Cortenstahl gefertigten Konstruktion ist ein vom Friedhofsvorplatz in Meeresrichtung hinabführender Korridor, dessen abruptes Ende eine Glasplatte mit eingraviertem Benjamin-Zitat bildet: »Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.«

eklat Bei der Finanzierung der Passagen kam es 1992 zum Eklat: Vom Bundesrechnungshof gerügt, »eine Grabpflege-Maßnahme zu einem Millionenprojekt« ausufern haben zu lassen, sah sich das zuständige Auswärtige Amt gezwungen, die Zusage über die mit 980.000 D-Mark veranschlagten Konstruktionskosten zurückzuziehen. Erst durch das beherzte Eintreten zweier deutscher Ministerpräsidenten konnte ein alternatives Finanzierungskonzept entwickelt und das Mahnmal mithilfe privater Spender errichtet werden.

Zahlreiche Ehrungen wurden Karavan im Laufe seines ein Dreivierteljahrhundert umspannenden künstlerischen Schaffens zuteil, darunter so prestigeträchtige wie der Israel-Preis, die höchste israelische Kulturauszeichnung (1977), und der japanische Praemium Imperiale, der »Nobelpreis der Künste« (1998). In Deutschland wurde er unter anderem mit dem Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste (1997) und der Goethe-Medaille (1999) ausgezeichnet.

Noch im April würdigte ihn seine Heimatstadt mit der Aufnahme in die Riege der »Beloved of Tel Aviv« für seine Verdienste um Gesellschaft und Kultur in Israel. In den Rang eines »Kulturhelden« wollte er sich indes nie erhoben wissen. Heldenhaft, so Karavan, müsse man im Krieg sein. In der Kultur hingegen gelte es, nonkonformistisch zu sein.

Am vergangenen Samstag ist Dani Karavan, der große politische Künstler und Nonkonformist, im Alter von 90 Jahren in Tel Aviv gestorben.