David Grossmans neuer Roman Was Nina wusste erzählt die nahezu unglaubliche Geschichte eines Verrats, der aus Liebe geschah und das Leben einer ganzen Familie für immer veränderte.

Die seit ihrer Ausreise aus dem kommunistischen Tito-Jugoslawien in einem nordisraelischen Kibbuz lebende Vera, die noch als Greisin voller Witz und Energie ist und von (fast) allen geliebt und verehrt wird, hat dabei sogar ein reales Vorbild: Eva Panic-Nahir war eine kroatische Jüdin, deren Eltern in Auschwitz ermordet wurden und die nach dem Krieg drei Jahre auf Goli Otok, der berüchtigten »Nackten Insel« in der Adria, inhaftiert gewesen war und dort trotz Zwangsarbeit und Folter überlebt hatte.

Die wortmächtige Zeitzeugin starb hochbetagt 2015, David Grossman hatte sie in den Jahren zuvor häufig besucht. Dabei war Grossman nicht der erste Romancier, der Evas Lebensgeschichte als ein pars pro toto des 20. Jahrhunderts begriff. In der Zeit zwischen Titos Tod 1980 und dem Zerfall Jugoslawiens hatte der nicht minder berühmte Danilo Kis die Überlebende für sich entdeckt und sie, damals ein geradezu provokatives Novum, im jugoslawischen Fernsehen zu den bislang tabuisierten Schrecken auf Goli Otok befragt.

SONY-KAMERA Behutsam fiktionalisiert, wird nun im Roman peu à peu ein hochambivalentes Familiengeflecht sichtbar – und erneut Grossmans Kunst, im Situativen und selbst noch in scheinbar habituellen Nebensächlichkeiten feinsten seelischen Verästelungen skrupulös nachzuspüren. Die familiäre mental map ist nämlich voll »roter Linien«, die sich im Laufe der Jahrzehnte zu veritablen No-go-Arealen ausgeweitet haben.

Auch deshalb möchte Grossmans Ich-Erzählerin Gili, Veras inzwischen 39-jährige Enkelin, den 90. Geburtstag der Großmutter nutzen, um mit der alten Sony-Kamera ihres Vaters Rafi, eines ehemaligen Regisseurs, nun endlich die gesamte Familie zum Sprechen zu bringen: wie einst Vera, Witwe eines unter Tito zu Tode gekommenen Ex-Partisanen, zusammen mit ihrer halbwüchsigen Tochter vor nunmehr über vier Jahrzehnten hierhergekommen war und sich in den seinerseits verwitweten Tuvia verliebt hatte, wobei beiden von Anbeginn klar gewesen war, dass ihre jeweils ersten Lieben nicht nur als Fotografien weiterhin präsent sein würden.

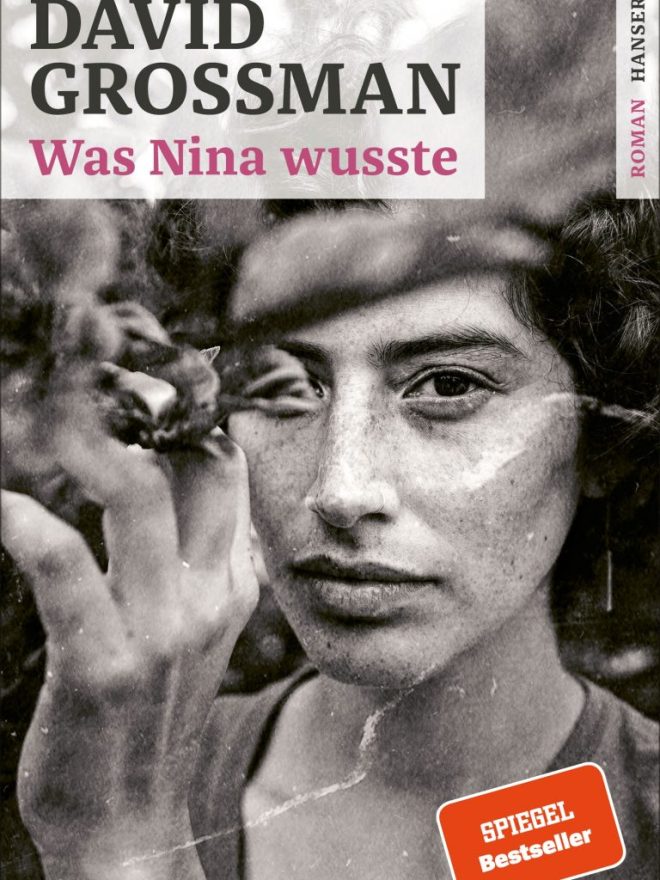

Die Vera des Romans hat ein reales Vorbild: Eva Panic-Nahir, eine kroatische Jüdin.

Weshalb aber musste sich Tuvias Sohn Rafi ausgerechnet in Veras Tochter Nina verlieben, die doch ganz offenbar nicht die joviale Robustheit ihrer Mutter geerbt hatte und an einer Last trug, deren grauenhaften inneren Kern sie nur vage ahnt?

Auch diese beiden heiraten, bekommen eine Tochter, doch wird jene Gili mutterlos aufwachsen – Nina hatte sich nämlich bereits drei Jahre später radikal entzogen, war aus Israel in ein unstetes Leben nach New York und schließlich sogar in die Arktis geflüchtet. Und bringt nun, in jenem Herbst 2008 inzwischen beinahe 70 Jahre alt, all ihre Verletzungen und die Lust am Verletzen wieder mit, quasi die böse Fee während der Geburtstagsfeier für ihre greise und doch noch immer äußerst quecksilbrige Übermutter Vera.

PUZZLETEIL Gili, in anfangs geradezu militärisch gewahrter Distanz zu ihrer hereingeschneiten Nicht-Mutter Nina, beginnt zu filmen, und wenn sie nicht zoomt oder Fragen stellt, erinnert sie sich voller Präzision an all das, was ihr während der Jahrzehnte ihr geliebter Vater Rafi und ihre Großmutter Vera erzählt haben. Wo aber war das fehlende Puzzleteil?

Freilich enervieren Gilis zahlreiche Off-Kommentare nicht nur den Leser, sondern verkomplizieren auch unnötig eine Familiengeschichte, die ohnehin hyperkomplex ist. Etwas Entscheidenderes kommt hinzu, als man schließlich zusammen für ein paar Tage nach Kroatien reist und in Veras Geburtsort und später dann auf der einstigen Straflagerinsel Goli Otok eine Art Katharsis anstrebt.

Zu diesem Zeitpunkt ist bereits mehr oder minder klar, was Vera damals 1951 getan hat, in größter Not und zutiefst traumatisiert vom Selbstmord ihres geliebten ersten Mannes in einem Belgrader Geheimdienstkerker: Anstatt, wie von Titos Schergen diabolisch angeboten, ihre große Lebensliebe als »Volksfeind« zu denunzieren und damit postum zu verraten, nahm sie die Lagerhaft auf sich – deren Preis freilich auch die damals erst sechsjährige Tochter Nina zu zahlen hatte, die für drei Jahre zu einer lieblosen Tante geschickt wurde und sich von der brutalen Erfahrung solch früher Aussetzung lebenslang nicht mehr freimachen konnte.

MITTÄTER So weit, so schlimm. Gleichzeitig, wenn auch eher en passant, erfährt man jedoch von Veras bis dahin geradezu idyllischem Nachkriegsleben, von ihrer Arbeit für die jugoslawische Gegenspionage, von der Tätigkeit ihres Mannes als Kommandeur von Titos Reiterregiment, vom gemeinsamen Urlaub des Paares mit einem Vize-Minister samt Gattin.

Titos Bruch mit Stalin, der 1948 unzählige Kommunisten nicht nur in Gewissensnöte, sondern in geradezu rasende Existenzangst versetzte und brutale »Säuberungen« nach sich zog, die nun wiederum selbst stalinistisch waren, wird in seiner epochalen Dramatik in diesem Roman noch nicht einmal ansatzweise thematisiert.

Mehr noch: Was, wenn auch Vera und ihr erster Mann von vorherigen Mitläufern und vielleicht sogar Mittätern einer Diktatur nun zu deren Opfern geworden wären? Doch noch nicht einmal als Frage oder Nebensatz taucht diese plausible Möglichkeit auf. Was aber nutzt dann all der dramaturgische Aufwand um Familiengeheimnisse, wenn in der Mitte ein derart riesiges weißes Loch klafft, dessen Existenz der versierte Autor bei allem Hin- und Herwenden der Geschichte noch nicht einmal zu bemerken scheint?

Sind Vera und ihr Mann von Mitläufern einer Diktatur zu deren Opfern geworden?

Vielleicht hätte David Grossman bei der Lektüre von Danilo Kis’ lakonischem und gerade deshalb packendem Erzählband Ein Grabmal für Boris Dawidowitsch erfahren können, wie weit totalitäre Korrumpierung und Körper- und Seelenzerstörung wirklich gehen. Dennoch: Was Nina wusste ist zu weiten Teilen ein fulminant erzählter Roman, der auf dezente Weise durchaus hoffnungsvoll endet, und wer ihn liest, wird ab da das Schicksal dieser Familie nie mehr vergessen.

David Grossman: »Was Nina wusste«. Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer. Hanser, München 2020. 351 S., 25 €