Diese Szene hat sich in das kollektive Gedächtnis eingeprägt: Wir sehen einen flüchtenden älteren Herrn, er trägt einen Hut und hält sich schützend seine Aktentasche vor den Kopf. Verfolgt wird er von einer Kamera, eine Tonaufnahme der Szene existiert nicht.

Es handelt sich um Kurt Lischka, verantwortlich für die Deportation und Ermordung von über 70.000 französischen Juden. Gedreht hat die Szene der in Israel aufgewachsene, seit 1958 in Deutschland lebende Kameramann Harry Zwi Dreifuss im Jahr 1971. Beate und Serge Klarsfeld, Sohn eines französischen Schoa-Opfers, hatten bei ihrer Suche nach den Verantwortlichen für die Verfolgung von Juden in Frankreich die NS-Täter Kurt Lischka, Herbert M. Hagen und Ernst Heinrichsohn – Lezterer war seit 1960 Bürgermeister der bayerischen Gemeinde Bürgstadt –aufgespürt. Obwohl in Frankreich von Strafverfolgung bedroht, lebten sie in der Bundesrepublik als angesehene Bürger, unbehelligt von der deutschen Justiz.

Verurteilung Es dauerte acht lange Jahre, bis Lischka, Hagen und Heinrichsohn zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Es war einer der wenigen NS-Prozesse, der zu einer Verurteilung von NS-Tätern führte, ermöglicht durch zwei außergewöhnlich mutige deutsche Richter und Staatsanwälte, vor allem jedoch aufgrund der massiven Proteste von über 1000 französischen Juden in Köln kurz vor Prozessbeginn.

An diesen wichtigen, historisch singulären NS-Prozess erinnert jetzt ein lesenswerter, bebilderter Band, der sich, so der Untertitel, zugleich als »eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte« versteht: Der Lischka-Prozess, herausgegeben von Anne Klein im Berliner Metropol-Verlag.

Die Verurteilung von Lischka, Hagen und Heinrichsohn am 11. Februar 1980 zu acht, zehn und zwölf Jahren Haft nach nur vier Monaten Prozessdauer wegen Beihilfe zum 73.000-fachen Mord war gegen den erklärten Verdrängungswunsch der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft ermöglicht worden. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Ernst Achenbach, selbst tief in die NS-Zeit verstrickt, hatte jahrelang nichts unversucht gelassen, um solche Prozesse zu vereiteln. Dass es dennoch zum Verfahren kam, war vor allem dem mutigen und einfühlsamen Richter Heinz Faßbender zu danken, dessen Wirken im Band mehrfach gewürdigt wird.

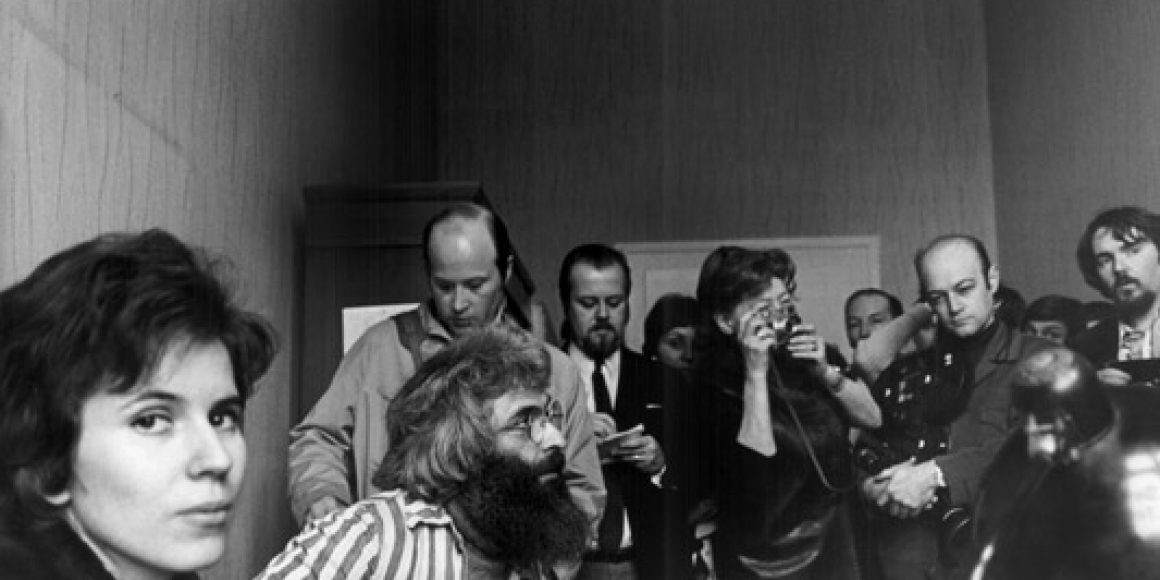

Zuvor hatte es jedoch drastischer Maßnahmen und des unermüdlichen Engagements von Beate und Serge Klarsfeld bedurft, bis es gelang, diesen Prozess durch zusetzen. 1971 versuchten die Klarsfelds, Lischka aus Köln zu entführen, um ihn der französischen Justiz auszuliefern. Der Versuch misslang. Immer wieder veranstaltete das deutsch-französische Paar in Frankreich und Deutschland Pressekonferenzen über die Taten von Lischka, Hagen und Heinrichsohn, legten immer neue Dokumente vor. Vergeblich.

Mehrere Bombenanschläge wurden auf Serge und Beate Klarsfeld verübt. Sie hatten sehr viel Glück, blieben unverletzt. In Frankreich und Israel wurde das Paar für sein Engagement vielfach geehrt. In Deutschland hingegen rückten Teile der Presse sie bewusst in die Nähe der RAF-Terroristen, denunzierten sie als »Pöbel« und »Pack«, als »Ohrfeigen-Beate«. Erst nach der Verurteilung von Lischka, Heinrichsohn und Hagen änderte sich der Tonfall – ein Indiz für den überdauernden Erfolg ihres Engagements.

regelverstöße Von 1971 bis 1979 unternahmen die Klarsfelds mit der von ihnen gegründeten Organisation »Fils et Filles des Déportés Juifs de France« (F.F.D.J.F.) – Söhne und Töchter der jüdischen Deportierten aus Frankreich – immer wieder gezielte Regelverstöße, um das kollektive Schweigen über die deutschen NS-Täter zu durchbrechen. »Wir hatten ... die Wahl, entweder blutige Attentate zu verüben oder selbst Opfer zu werden – so oft, wie es nötig war, um unsere Ideen und unseren Wunsch nach Gerechtigkeit durchzusetzen«, beschreibt Serge Klarsfeld in dem Buch diese Strategie.

So betrat im April 1971 der Résistance-Kämpfer und Auschwitz-Überlebende Ralph Feigelson in KZ-Häftlingskleidung mit den Klarsfelds den Kölner Justizpalast, um dort belastende Dokumente gegen Lischka und Hagen zu übergeben. Auch Zeugen erschienen 1974 in KZ-Uniform vor dem Kölner Gericht, 1975 wurden französische Demonstranten in KZ-Kleidung vor Lischkas Kölner Büro abgeführt. Die Bilder gingen um die Welt. Im Herbst 1979 reisten vor Prozessbeginn etwa 1200 französische Juden mit Sonderbussen nach Köln.

Viele der Demonstranten zogen mit dem gelben »Judenstern« durch die Straßen. Vor dem viel zu kleinen Gerichtssaal kam es zu heftigen Tumulten. Die konservative Pariser Tageszeitung Le Figaro schlussfolgerte: »In Frankreich ehrt man die Opfer des Nationalsozialismus. In Deutschland schlägt man sie.«

Der vorzüglich bebilderte Band fängt die damalige aufgewühlte Stimmung, das Aufbegehren der französischen Kinder der Überlebenden gegen das deutsche Schweigen vorzüglich ein. Eine aufwühlende Zeitreise.

Anne Klein (Hg.) unter Mitarbeit von Judith Weißhaar: »Der Lischka-Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte«. Metropol, Berlin 2013, 279 S., 19 €