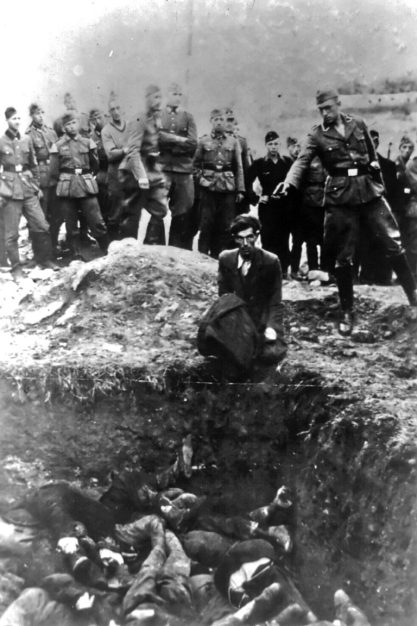

Ein jahrzehntelanges Rätsel um eines der erschütterndsten Bilder des Holocaust ist gelöst: Die Identität des SS-Offiziers auf dem weltbekannten Foto »Der letzte Jude von Winniza« ist nun bestätigt. Wie die israelische Nachrichtenseite »ynet« unter Berufung auf eine neue historische Studie berichtet, handelt es sich bei dem Exekutor um Jakobus Oehnen, einen ehemaligen deutschen Lehrer.

Die Forschung des deutschen Historikers Jürgen Matthäus ordnet das Schwarz-Weiß-Foto, das erstmals während des Eichmann-Prozesses 1961 in Jerusalem als Beweismittel diente, nicht nur einem Täter zu, sondern klärt auch Datum und Ort der Aufnahme. Demnach entstand das Bild nicht in Winniza, sondern am 28. Juli 1941 in einer Festung in der Nähe der ukrainischen Stadt Berditschew.

Jakobus Oehnen, Jahrgang 1906, war dem Bericht zufolge ursprünglich als Lehrer für Englisch, Französisch und Sport tätig, bevor er sich der SS anschloss. Er trat bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten der SA bei und wurde ein Jahr später SS-Mitglied.

Grausamkeit des Moments

Zum Zeitpunkt der Hinrichtung war er als Teil der mobilen SS-Einsatzgruppen in der Ukraine. Diese Einheiten hatten den Auftrag, die sogenannten »rückwärtigen Gebiete des Reiches von gefährlichen Elementen zu säubern« – ein Euphemismus für den Massenmord an Juden und anderen Zivilisten.

Die Ermittlungen, an denen auch ein privates Recherche-Büro und Künstliche Intelligenz beteiligt waren, um Familienfotos abzugleichen, ergaben eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit für Oehnens Identität. Oehnen, dessen Einheit bis Herbst 1942 über 100.000 Zivilisten ermordet hatte, fiel 1943 im Kampf.

Das Foto selbst fängt den Moment ein, kurz bevor der kniende jüdische Mann am Rande einer Grube erschossen wird. Im Hintergrund des Bildes stehen mindestens 20 SS-Soldaten und Offiziere in unbeteiligter, beinahe friedlicher Haltung, was die Grausamkeit des Moments unterstreicht.

Lange gesuchter Kontext

Laut Matthäus wurde die Aufnahme in den frühen Nachmittagsstunden des 28. Juli 1941 gemacht, nur drei Wochen nach der Besetzung der Stadt Berditschew durch die Nationalsozialisten. Berditschew, einst ein wichtiges Zentrum des chassidischen Judentums, verlor fast seine gesamte jüdische Bevölkerung: Als die Rote Armee die Stadt im Januar 1944 befreite, lebten von den 20.000 zuvor dort ansässigen Juden nur noch 15.

Die Forschung von Matthäus stützt sich unter anderem auf ein Foto-Negativ, das im Kriegstagebuch eines Wehrmachtsoffiziers namens Walter Materna entdeckt wurde. Materna beschrieb in seinem Tagebuch die Vorgänge des 28. Juli 1941 detailliert, darunter auch die Rolle ukrainischer Kollaborateure, die die SS unterstützten. Auf der Rückseite des Negativs hatte er notiert: »28. Juli 1941. Exekution von Juden durch die SS. Festung Berditschew.«

Während der Täter nun identifiziert ist, bleibt die Identität des ermordeten jüdischen Mannes unbekannt. Die Arbeit von Jürgen Matthäus liefert somit den lange gesuchten Kontext zu einem der schrecklichsten Zeugnisse der Geschichte. im