Viele Berufe beziehen sich auf einen Ehrenkodex, bei keiner Profession ist dieser aber so verwurzelt wie bei den Ärzten. Schon in der Antike formulierte der griechische Arzt Hippokrates eine ärztliche Ethik. Die zeitgemäße Version dieses Eides ist die Genfer Deklaration des Weltärztebundes. Darin steht beispielsweise geschrieben, dass man als Arzt selbst unter Bedrohung nicht in Widerspruch zu den Geboten der Menschlichkeit handeln soll. Wie sieht die Situation aber aus, wenn man sich in einem Konzentrationslager wiederfindet – selber einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt?

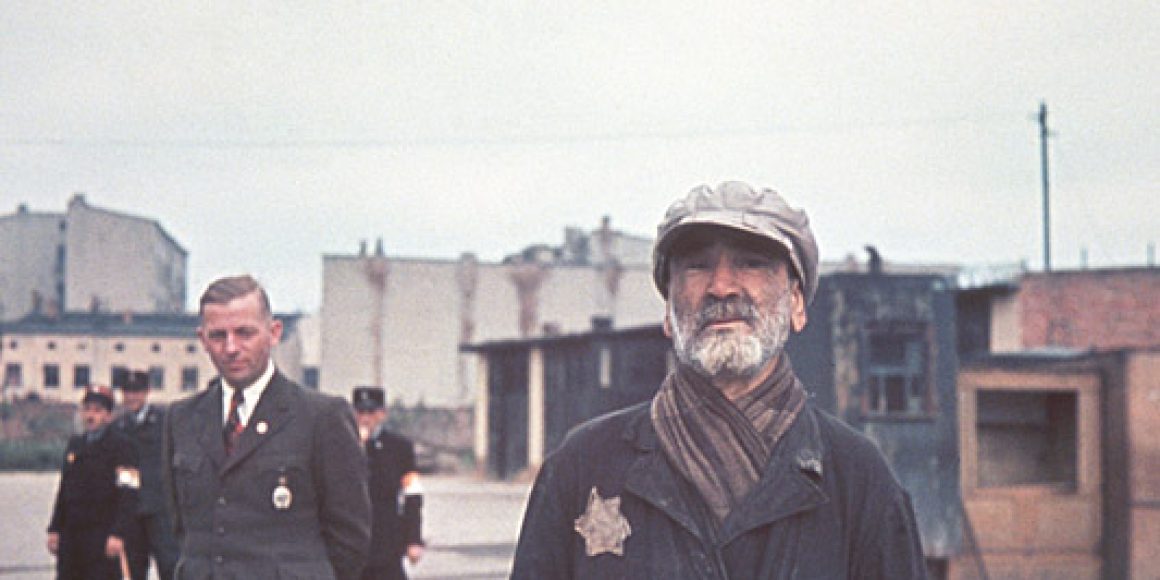

Dieses Dilemma zu beleuchten, haben sich vier Wissenschaftler zum Ziel gemacht. Harold Bursztajn, Geoffrey Brahmer, Tessa Chelouche und Jacob Holzer sitzen auf dem Podium im Centrum Judaicum in Berlin. »Die vergessenen Ärzte der Shoah: Tragische Entscheidungen unter Terror« heißt das Thema ihrer Vorträge. Die Stuhlreihen sind voll besetzt, viele Besucher tragen Kopfhörer, damit sie der Übersetzung ins Deutsche lauschen können. Auf Englisch beginnen Bursztajn und Brahmer zu erklären, wie die Gesundheitspflege im Ghetto Lodz aussah. Ein Drahtseilakt zwischen Pflege und Regeln, zwischen Gewissen und Widerstand sei es gewesen, so die beiden Amerikaner.

dilemma In Gut und Böse einteilen könne man die jüdischen Ärzte des Lodzer Ghettos nicht. »Wie immer unter Menschen gab es sowohl Gerechte als auch Kollaborateure, auch bei den Medizinern«, sagt Brahmer. Natürlich seien Bestechung und Korruption an der Tagesordnung gewesen.

Aber auch menschliche Gesten und Nächstenliebe wurden im Ghetto gelebt. Das Gesundheitssystem im Lodzer Ghetto erreichte seinen Höhepunkt im Herbst 1941, als über 170 jüdische Ärzte in fünf Spitälern tätig waren. Dass dies überhaupt möglich war, sei dem Zusammenhalt der Gemeinde zu verdanken gewesen, so die Wissenschaftler.

»Einen heilenden Beruf in einem Todeslager auszuüben, erscheint paradox«, sagt die israelische Wissenschaftlerin Tessa Chelouche. Sie hat untersucht, ob und wie die jüdischen Ärzte ihre ethischen Grundsätze in den KZs berücksichtigen konnten. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass es auf den einzelnen Menschen ankam, ob und in welchem Grade er sich mitschuldig machte.

Die jüdischen Ärzte in den Ghettos und KZs waren mehr als nur Mediziner. »Sie spendeten Trost in einem Umfeld von Terror, Krankheit, Hunger und Tod«, sagt Jacob Holzer. Er untersuchte die Rolle der Ärzte anhand des Romans Jakob der Lügner und kam zu der Erkenntnis, dass sie im zwischenmenschlichen Bereich Großes geleistet haben. Gerade weil ihnen medizinisch die Hände gebunden waren. Dies sei, darin sind sich die Experten einig, ein Versuch gewesen, dem hippokratischen Eid auch unter schwierigsten Umständen gerecht zu werden.