Wäre es nach dem Spanienkämpfer Palmiro Togliatti gegangen, hätte Italien die »Deutsche Akademie Rom Villa Massimo« nach dem Zweiten Weltkrieg nicht an ihre einstigen Besitzer zurückgegeben. Der Kommunist und stellvertretende Ministerpräsident der ersten italienischen Nachkriegsregierung plädierte vielmehr dafür, das Gebäude denjenigen italienischen Künstlern zur Verfügung zu stellen, die in der Resistenza gegen den Faschismus gekämpft hatten.

Togliatti hat sich mit seinem Plan nicht durchgesetzt, und so ging die Villa Massimo 1956 wieder in deutschen Besitz über. Eine bedauerliche Entscheidung, besonders wenn man daran denkt, dass sich die Bundesrepublik bis heute mit Händen und Füßen dagegen wehrt, italienische Opfer der deutschen Kriegsverbrechen individuell zu entschädigen.

Stipendiaten Und so ist die Villa Massimo bis heute ein Ort, an dem sich jedes Jahr eine Schar handverlesener deutscher Stipendiaten ihrer Kunst widmen darf. Zu den Gästen der Villa Massimo gehörten in der Vergangenheit Schriftsteller wie Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger, Peter O. Chotjewitz und Hertha Müller. Dass es die Villa Massimo überhaupt gibt, ist dem jüdischen Unternehmer Eduard Arnhold (1849–1925) zu verdanken, der die Deutsche Akademie in Rom aus eigenen Mitteln plante, erbaute und dem preußischen Staat 1913 schenkte.

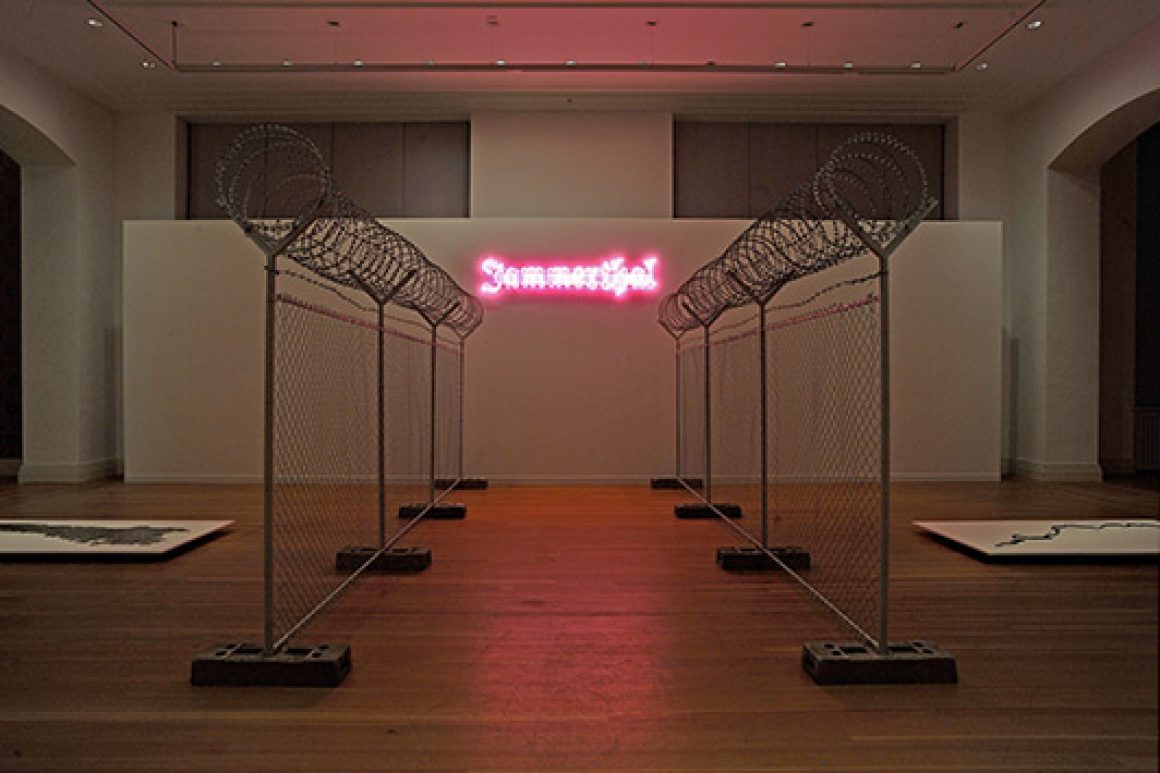

Arnhold war der tiefen Überzeugung, dass Eigentum verpflichtet: Die Gründung der Villa Massimo war nur eines seiner vielen Projekte, mit denen er Künstler und andere Hilfsbedürftige großzügig unterstützte. Eine Tradition, die von seiner Familie mit der anhaltenden Teilfinanzierung der Villa Massimo bis heute weitergeführt wird. Bei der diesjährigen Präsentation der von den Stipendiaten geschaffenen Werke im Berliner Martin-Gropius-Bau stand die Erinnerung an den jüdischen Vater der Villa Massimo im Fokus der Veranstaltung.

Aus diesem Grund hatte man die Journalistin und Buchhändlerin Rachel Salamander, die, wie Joachim Blüher, der Direktor der Villa Massimo, es formuliert, »Doyenne des jüdischen Geisteslebens in Deutschland«, als Ehrengast des Abends geladen.

»Wie gut«, so begann Salamander ihren Vortrag, »dass Eduard Arnhold rechtzeitig gestorben ist und nicht das Schicksal der Juden im Nationalsozialismus erleiden musste. Noch unter großer Anteilnahme der Berliner Bevölkerung und prominenten Vertretern von Wirtschaft, Politik und Kultur wurde der 76-Jährige im Sommer 1925 zu Grabe getragen. Er, der wie auffallend viele Juden die Gunst einer kurzen Spanne offener deutscher Geschichte nutzte und es mit erfolgreichem Unternehmertum zu Wohlstand brachte, hatte Berlin so viel gegeben, dass er sich nicht hätte vorstellen können, dass er nur wenige Jahre später staatlich verfolgt, deportiert und umgebracht worden wäre.«

Ursprung Im Jahr 2014 hatte Rachel Salamander als Ehrengast einige Zeit in der Villa Massimo verbracht. »Alles, was Rang und Namen hatte, war in den vergangenen 100 Jahren Gast in der Villa Massimo.« Doch, so Salamander, »viele Juden sind mir dabei nicht aufgefallen. Konnte mein Aufenthalt auf den jüdischen Ursprung der deutschen Vorzeige-Einrichtung wieder etwas mehr Aufmerksamkeit lenken?«

Vielleicht hat ja auch die diesjährige Veranstaltung der Villa Massimo etwas dazu beigetragen, die Erinnerung an ihren jüdischen Stifter zu wecken und wachzuhalten. Und vielleicht werden sich in Zukunft ja einige der Stipendiaten, die in der Villa Massimo unter italienischer Sonne mit Schreibblockaden und Schaffenskrisen zu kämpfen haben, in einem multimedialen biografischen Projekt dem Gründer der Villa Massimo annähern. Zeit dazu hätten sie genug.