Welche Farbe hat die Sonne? Viele lieben sie in einer Art Gelb, das an den Löwenzahn erinnert, und reiben sich nun die Augen. Denn das Museum Wiesbaden betrachtet Max Pechstein – Die Sonne in Schwarzweiß, so jedenfalls der Titel der Ausstellung, die dort bis zum 30. Juni zu sehen ist.

Diese Variante war bislang definitiv kunstwissenschaftlich unterbelichtet im Werk von Max Pechstein (1881–1955). Aber die so betitelte Retrospektive möchte sein Oeuvre, Leben und Leitmotiv von dessen bemerkenswerter Verbreitung in der Druckgrafik beleuchten. Genau dort nämlich zeigt sich das Gestirn in Schwarz-Weiß – passend zu Pechsteins düsteren persönlichen Erfahrungen.

So verarbeitete der Farbmagier unter anderem seine Kriegserlebnisse jenseits der Farbe. Wenn so einer »die Farbe weglässt, dann bedeutet das umso mehr«, bringt es Kurator Roman Zieglgänsberger auf den Punkt. Auf zweisprachigen, in der Ausstellung erhältlichen Erläuterungskarten zum Mitnehmen werden Pechsteins zentrale Themenfelder verständlich für alle hinterfragt. »Rettung Religion?«, so heißt es da beispielsweise in einem Saal, »Kriegshölle!« in einem anderen. Eine Bombenexplosion sieht Pechstein als »Granatsonne«.

Viele Juden zählten zu Pechsteins frühen Sammlern, bahnten so den Weg seines Ruhms.

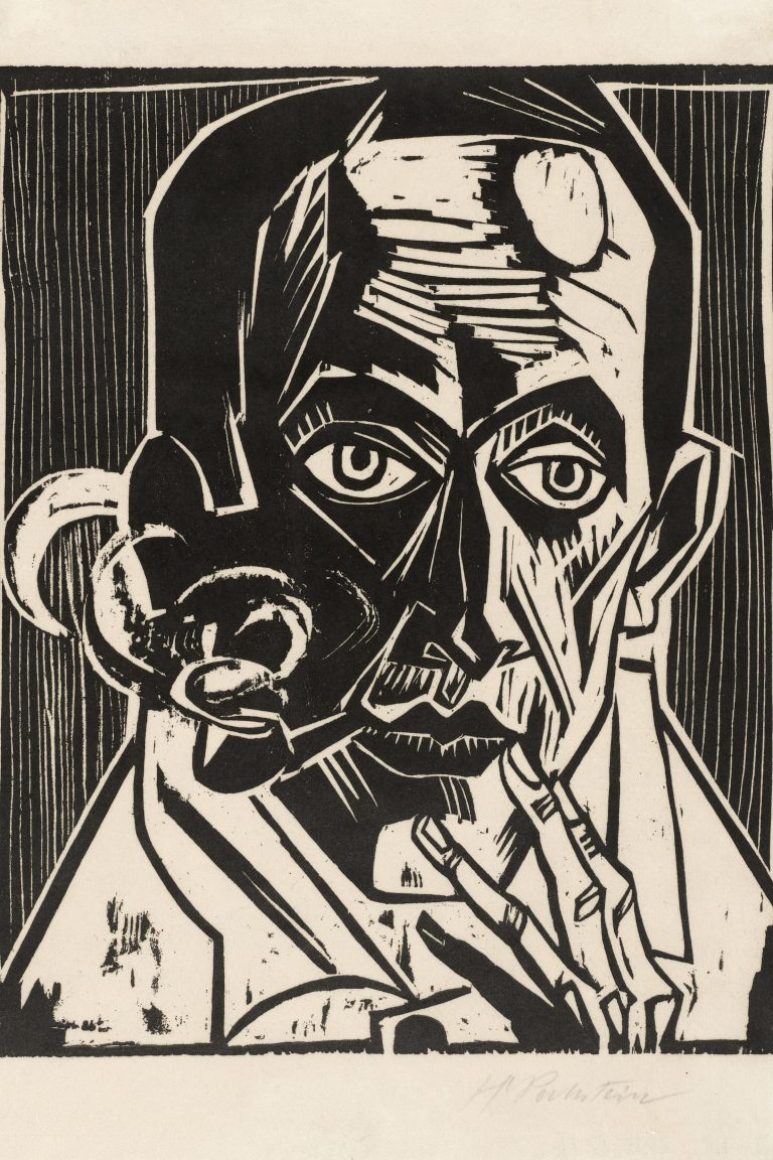

Zum Auftakt sehen wir den Sonnenmalermeister selbst. 1909 porträtiert sich der Arbeitersohn aus Zwickau mit Pfeife, Pinsel und Palette im Grünen bei der Selbstbetrachtung. Das Ergebnis ist nun erstmals seit 1996 wieder öffentlich zu sehen. Erst vorigen Dezember fand das Bild einen neuen Besitzer. Das Auktionshaus Lempertz hatte es für 3,2 Millionen Euro nach beträchtlichem Hin und Her versteigert.

»Lost Art hat falsch gehandelt«

Ohne Benachrichtigung der Eigentümer soll es überraschend von einem Enkel des jüdischen Erstbesitzers bei Lost Art eingestellt worden sein. Jedoch: »Es gab keinen Restitutionsanspruch«, betont Lempertz-Geschäftsführer Henrik Hanstein auf Anfrage der Jüdischen Allgemeinen, »Lost Art hat falsch gehandelt.« Das Bild habe man schließlich »in allseitiger Zufriedenheit versteigert«.

Einst befand es sich im Besitz von Walter Blank. 1936 soll es der jüdische Radiologe – vielleicht verfolgungsbedingt – für 10.000 Reichsmark einem Sammler aus Köln verkauft haben, in dessen Familie es verblieb. Blank selbst konnte aus Deutschland fliehen, verstarb aber bereits 1937 – den Recherchen von Lempertz zufolge an einer Röntgenverbrennung und nicht entkräftet auf der Flucht.

Hanstein war also schon früh überzeugt, dass es sich nicht um Raubkunst handelt. Mit Blanks Nachfahren wurde eine gütliche Einigung erzielt. Bereits 2016 sollen jene die Angelegenheit für erledigt erklärt haben. Blanks Söhne seien 1956 für das Inventar ihres Elternhauses, dessen wertvollstes Stück das Selbstbildnis Pechsteins war, mit 80.000 Mark entschädigt worden, wurde Hanstein vor einem Jahr zitiert.

Aber: Wurde denn das Selbstporträt damals berücksichtigt? Wenn Blank es im Jahr 1936 verkauft hatte, stellt sich die Frage, ob die 20 Jahre später festgesetzte pauschale Entschädigungssumme für das »Selbstbildnis, liegend« es vielleicht nicht mit berücksichtigt hatte.

Viele Juden zählten zu Pechsteins frühen Sammlern

Dass es nun als Leihgabe den Ton für die Retrospektive setzt, hat wohl mehrere Gründe. So wurde im Auktionskatalog explizit darum gebeten, es für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Doch die Großzügigkeit des anonym gebliebenen Käufers endet womöglich nicht mit der Sonderschau. Könnte das erste Selbstbildnis in Öl des »Brücke«-Malers womöglich dauerhaft im Haus bleiben?

Die Initiative für die Retrospektive mit ihren 160 Exponaten geht auf Alexander Pechstein zurück, den 2022 verstorbenen Enkel des Malers. Er regte an, die facetten- und motivisch reiche Druckgrafik einmal stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Gleichwohl gelang eine knallige Pechstein-Parade voll farbstarker Ölbilder.

Viele Juden zählten zu Pechsteins frühen Sammlern, bahnten so den Weg seines Ruhms. Ebenfalls im Dezember 2023 wurde sein »Stillleben mit Orangen« bei einer Auktion aufgerufen, zur Verfügung gestellt von der Familie des jüdischen Unternehmers Wilhelm Landmann. 16 Pechstein-Bilder galten 1937 als »entartet«.

Nicht sonnenklar, vielmehr umwölkt blieb derweil Pechsteins Einstellung zum NS-Regime. Offene Kritik äußerte er nicht. Bedauerlich, dass der Kurator dieses Kapitel ausblendet und sich »auf die Kunst konzentriert«, wie er auf Nachfrage hervorhebt – auf Pechsteins Sonnenseite eben.