Bei den gegenwärtigen Debatten über die Wirkungsgeschichte der Haltung Martins Luthers gegenüber Juden und Judentum wird häufig ausgeblendet, dass sich seit der Aufklärung auch jüdische Intellektuelle zu dieser Frage und zur Bedeutung der Reformation für die Moderne zu Wort gemeldet haben. Dabei bewegten sich die vielstimmigen jüdischen Lutherlektüren zwischen zwei Polen: der Kritik am Reformator als dem »Totengräber der deutschen Freiheit« und Ahnherrn preußischen Obrigkeitsglaubens, wie sie Ludwig Börne 1831 in unübertrefflicher Schärfe in seinen Briefen aus Paris formulierte, und der Interpretation Luthers als des »providentiellen deutschen Mannes«, des Schöpfers der Geistesfreiheit und Vorläufers der Aufklärung, die Heinrich Heine 1834 in seinem Essay Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, wenn auch nicht ohne Ironie, zur Sprache brachte.

Je stärker sich jüdische Intellektuelle im 19. Jahrhundert mit der deutschen Kultur identifizierten, desto mehr waren sie von Heines Würdigung fasziniert, gestattete sie es doch, die nationale Symbolfigur des deutschen Protestantismus als Bahnbrecher aufklärerischer Toleranz und Garant der bürgerlichen Gleichberechtigung in Anspruch zu nehmen.

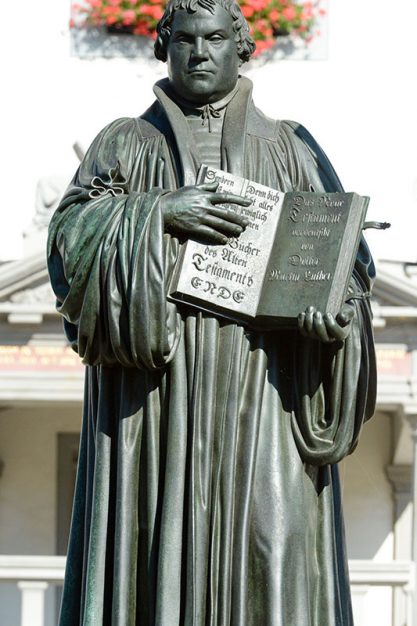

Befreiung Parallel zum jüdischen Diskurs entwickelte sich jedoch eine nationale deutsche Geschichtsschreibung, die, wie in Heinrich von Treitschkes Essay Luther und die deutsche Nation aus dem Jahr 1883, in den »tiefsinnigen Augen« des urwüchsigen »deutschen Luther« den – Juden offenbar unbegreiflichen – »alten Heldenmut der Germanen« aufblitzen sah.

Einer solchen exklusiven Deutung widersprach der Philosoph Hermann Cohen, wenn er die Emanzipation der deutschen Juden und die religiöse Blüte des modernen Judentums unmittelbar mit der Überwindung des Mittelalters durch den befreienden Geist des Reformators in Zusammenhang brachte. Nicht der historische Luther mit seinen zeitgebundenen Gedanken und Handlungen sei entscheidend, sondern die »Idee« der Reformation, die eine enge Affinität zwischen dem »deutschen Geist« und dem ethischen Monotheismus des liberalen Judentums begründete. Das Ziel dieser idealisierenden Konstruktion bestand darin, so Cohen, das »Schreckgespenst« zu bannen, »als ob der Jude ein Fremdling wäre in der christlichen Kultur und gar in der deutschen protestantischen«.

Die Frage nach Luthers Judenfeindschaft spielt bei Cohen ebenso wenig eine Rolle wie bei dem ungleich kritischeren Rabbiner Leo Baeck, der 1925 in seinem Essay Das Judentum in der Kirche die protestantische Neigung, sich der aktiven Weltverantwortung zu entziehen, auf die »unjüdische Art der Religion Luthers« zurückführte.

Gift Einen Kontrapunkt zu der Tendenz vieler jüdischer Gelehrter, die Judenfeindschaft der für das deutsch-protestantische Kulturbewusstsein so zentralen Identifikationsfigur herunterzuspielen, setzte der Historiker Heinrich Graetz. Um zu erklären, warum sich Luther »in seinem ersten reformatorischen Aufflammen so kräftig der Juden angenommen« hatte, später jedoch »all die lügenhaften Märchen von Brunnenvergiftung, Christenkindermord und Benutzung von Menschenblut wiederholen konnte«, verwies er auf dessen tiefe Verbitterung. Mit seinem »judenfeindlichen Testment«, so das Fazit, habe der Reformator die protestantische Welt auf lange Zeit vergiftet.

Der von Graetz behauptete Bruch in Luthers Haltung zum Judentum gewann für jüdische Intellektuelle in dem Maße an Überzeugungskraft, in dem deutsch-völkische Interpreten versuchten, die von ihnen erstrebte antisemitische und anti-emanzipatorische Kultur mit den Hasstiraden der Schrift Von den Juden und ihren Lügen (1543) zu rechtfertigen.

Gewährsmann Wenn der Wiener Historiker Samuel Krauss 1917 in seinem Aufsatz Luther und die Juden den Reformator trotz seiner Schmähschriften als bedeutenden Theologen würdigte, so hoffte er ganz offenbar, den jungen Luther als Gewährsmann einer Politik der Integration und Gleichberechtigung in Anspruch nehmen zu können: »Die Grundsätze, die (Martin Luther) zu Beginn seiner Laufbahn in alle Welt eingeführt hat und die auch reiner und gerechter waren als die von Hass und Bitterkeit verzerrten Aufstellungen seines Alters, Grundsätze der Aufklärung und der freien Entfaltung des menschlichen Geistes ... erwiesen sich als gewaltige Faktoren der Folgezeit, die selbst durch Luthers eigene Fehler nicht mehr zu bannen waren.«

Neben der unüberhörbaren historischen Kritik an Luthers Judenfeindschaft steht in den jüdischen Quellen der beschwörende Versuch im Vordergrund, die seit Ende des 19. Jahrhunderts immer unverhohlenere Inanspruchnahme Luthers als Kronzeuge für die Diskriminierung der jüdischen Minorität in Deutschland durch ein eigenes, widerständiges Narrativ zu bannen. Indem jüdische Historiker, Theologen und Philosophen den jungen Martin Luther als symbolische Verkörperung einer Tradition von Toleranz und Emanzipation deuteten, formulierten sie eine intellektuell herausfordernde Gegengeschichte.

Angesichts der Stimmen maßgeblicher protestantischer Theologen, die immer deutlicher und im Lutherjahr 1933 endgültig in nationalistische und antisemitische Denkweisen abglitten, lässt sich rückblickend lediglich von einer großen Tragik der jüdischen Liebesgeschichte mit Luther reden.

idealisierung Es wäre verfehlt, die Faszination, die ein idealisiertes Lutherbild auf jüdische Intellektuelle ausübte, als historisch gültiges jüdisches Zeugnis für einen von theologischer Judenfeindschaft unbefleckten Kern des Denkens des jungen Luther verstehen zu wollen. Gerade die in der jüdischen Forschung vor 1933 dominierende scharfe Trennung zwischen dem »aufgeklärten« und dem ins Mittelalter zurückgefallenen Luther, die den antisemitischen Interpreten der Reformation einen Spiegel vorhalten wollte, neigte zu einer unhistorischen Idealisierung, die Gefahr lief, die antijüdischen Kontinuitätslinien im Denken Luthers zu übermalen.

Dass sich die verhängnisvolle Wirkungsgeschichte seiner »Judenschriften« im 20. Jahrhundert nicht einfach von seiner theologischen »Lehre der Verachtung« (Jules Isaac) ablösen lässt, ist allerdings erst nach der Schoa in aller Dramatik deutlich geworden.

Das jüdische Projekt, Luther besser zu verstehen als seine judenfeindlichen Interpreten, mag sich vor diesem Hintergrund als Utopie erwiesen haben. Der unzweifelhaften geschichtlichen Würde dieses Unterfangens kann der Protestantismus jedoch am ehesten gerecht werden, indem er sich differenziert und ohne Apologetik den dunklen Seiten seiner Geschichte stellt.

Der Autor ist Professor für Jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Kurzfassung eines Vortrags, den er auf der Tagung »Reformator, Ketzer, Judenfeind. Jüdische Perspektiven auf Martin Luther« der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden halten wird. 10.–12. Juni, Evangelische Bildungsstätte auf Schwanenwerder, Berlin. info@zentralratdjuden.de