»Wenn man bedenkt, wie viele großartige Menschen, die wir beide kennen, umgekommen sind, kommt einem der absurde Gedanke, dass es irgendwie unfair ist, noch am Leben zu sein.« Das soll Gerda Taro am 9. Juli 1937 gesagt haben. Keine drei Wochen später, am 27. Juli, erlag die Fotoreporterin den schweren Verletzungen, die sie erlitten hatte, als ein Panzer der franquistischen Truppen sie überrollte. Sie war gerade 26 Jahre alt. Der Soldat, der den Panzer über die am Boden liegende Taro steuerte, wurde vergangenen Sommer nach 72 Jahren identifiziert.

Durch ihren Tod wurde Gerda Taro rasch zur gefeierten Ikone des linken Widerstands gegen den Faschismus in Europa stilisiert. Und ebenso rasch wieder vergessen. Ihre Urhebervermerke auf den Abzügen ihrer Aufnahmen wurden nach 1945 sogar überstempelt. Mit dem Namen Robert Capas, anfangs ihr Geschäftspartner, dann ihr Geliebter. Versprach das Label »Capa« – gefeierter Fotoreporter und Mitbegründer von Magnum, der berühmtesten Bildagentur des 20. Jahrhunderts – doch höhere Honorare.

Jetzt widerfährt Gerda Taro späte Gerechtigkeit. Das Kunstmuseum Stuttgart zeigt bis 16. Mai 85 ihrer Aufnahmen. Die Ausstellung ist auch eine Art Heimholung. In Stuttgart wurde Taro am 1. August 1910 als Gerta Pohorylle geboren. Der Vater, ein Kaufmann, war aus Galizien eingewandert und betrieb in der schwäbischen Hauptstadt einen Zigarrengroßhandel. Tochter Gerda, schon als Schülerin mit Antisemitismus konfrontiert, schloss sich der sozialistischen Jugendbewegung an und kämpfte gegen die Nazis. Im März 1933 wurde sie verhaftet, kam zwei Wochen später frei und verließ im Spätherbst 1933 Deutschland Richtung Paris, wo sie einen jungen Juden aus Budapest kennenlernte, auch er Fotograf: Endre Friedmann. Unter dem Künstlernamen Robert Capa sollte er zur Legende werden. Gemeinsam – sie nannte sich nun »Taro« – wurden die beiden jungen Emigranten Bildreporter im Spanischen Bürgerkrieg, wo sie Motive fanden, die sie berühmt machten.

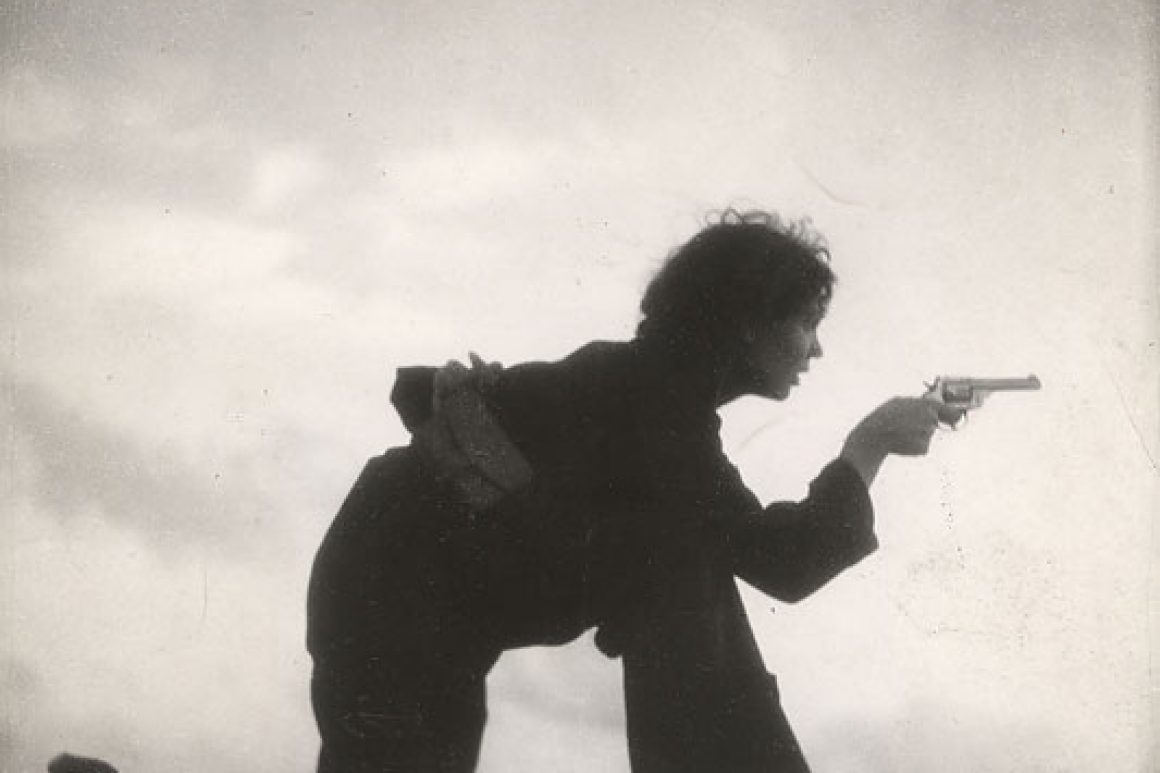

Die Retrospektive ihres fotografischen Werks, eine hochkonzentrierte Kabinett-ausstellung, zeigt Gerda Taro als scharfe Beobachterin voller Verve und Emphase. Sie fotografierte den revolutionären Volkskrieg mit bewaffneten Bauern und aufständischen Frauen. Und den modernen Krieg mit seinen großflächigen Zerstörungen, mit Häuserkampf, Guerillataktiken und Flugzeugbombardements. Auffallend dabei: die partiell unverhohlen propagandis-tische Perspektive. Blickwinkel von unten nach oben heroisieren die Menschen.

Es war eine kluge Entscheidung der Kuratoren dieser Ausstellung, Gerda Taros Schwarz-Weiß-Fotografien auf ein zurück-haltendes mittleres Blau zu hängen. Ansonsten hat man sich in Stuttgart größerer inszenatorischer Eingriffe enthalten. Robert Capa, in dessen übermächtigem Schatten die Qualitäten Taros so lange verborgen blieben, kommt nur zweimal vi-suell ins Spiel. Einmal mit einem Porträt von ihr, das andere Mal, räumlich abgesetzt, mit dem zur Bildikone gewordenen Schnappschuss des »Loyalistischen Soldaten im Moment seines Todes«, um den sich seit Langem die Frage »Gestellt oder nicht gestellt?« rankt. Gelungen ist auch die Verzahnung der Sonderausstellung mit dem Stuttgarter Sammlungsbestand. Bildet doch ein Grafik-Kabinett mit Arbeiten von Otto Dix eine Verlängerung der eindrucksvollen Taroschen Fotos. Krieg in all seiner Scheußlichkeit, seiner Brutalität und Erbarmungslosigkeit ist, so ein bitterer Aphorismus Robert Capas aus dem Jahr 1944, »wie eine alternde Schauspielerin. Er ist immer weniger fotogen und wird immer gefährlicher.«

»Gerda Taro. Krieg im Fokus«, Kunstmuseum Stuttgart, bis 16. Mai 2010

www.kunstmuseum-stuttgart.de