Vor zwölf Jahren war es auf dem Flughafen Köln/Bonn zu einem Treffen zweier Psychotherapeuten gekommen. Otto Kernberg, der weltberühmte Experte für narzisstische Störungen und Borderline-Erkrankungen, war aus den USA angereist, um bei Manfred Lütz, dem Leiter eines Kölner Fachkrankenhauses für Psychiatrie und Psychotherapie, einen Vortrag zu halten. Die Begrüßung war herzlich, wenngleich die beiden außer Beruf und deutscher Muttersprache wenig Gemeinsames hatten und haben.

Als Lütz im Jahr 1954 in Bonn das Licht der Welt erblickte, begann der promovierte Kernberg jenseits des Atlantik die psychiatrische Facharztausbildung. Hinter sich hatte er da bereits eine Flucht aus der Heimatstadt Wien 1938, als zehnjähriger jüdischer Junge an der Seite der Eltern. Er lebte, studierte und begann seine psychiatrische Laufbahn in Chile. Wegen einer antisemitischen Attacke eines Professors bemühte er sich mit Erfolg um ein Stipendium der Rockefeller Foundation, was zu seinem Einstieg in den US-Wissenschaftsbetrieb und zur Weltkarriere führte.

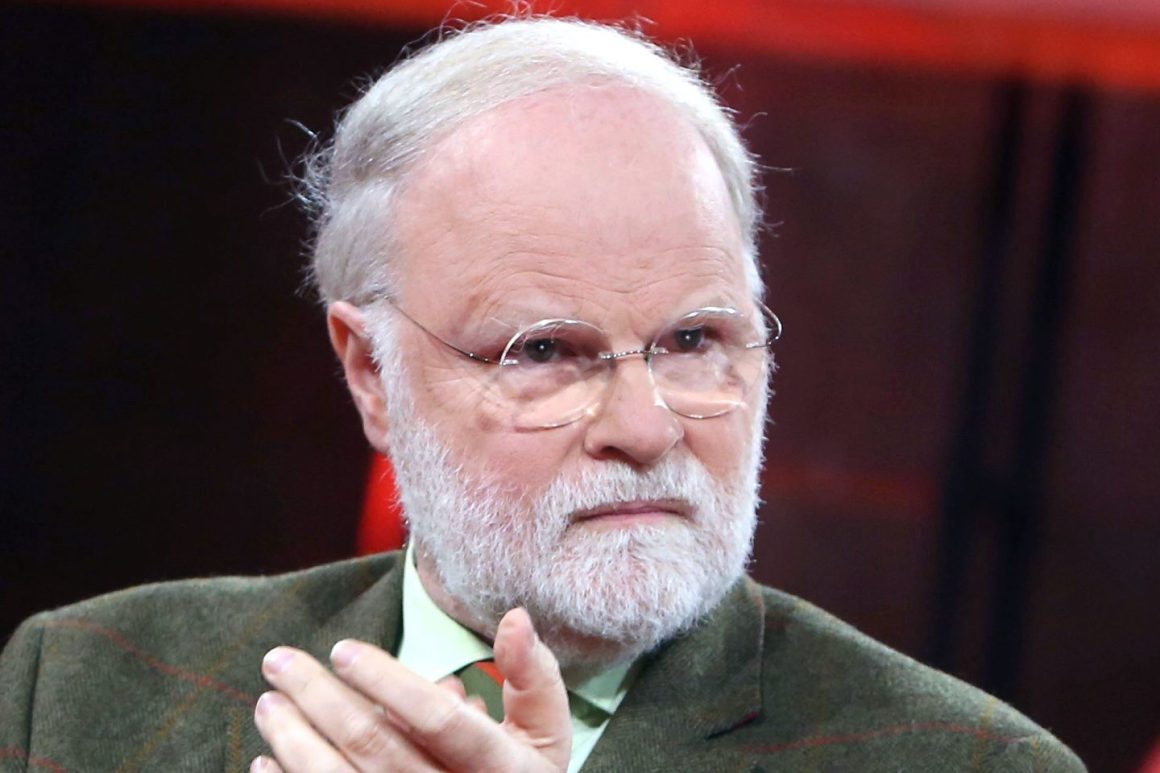

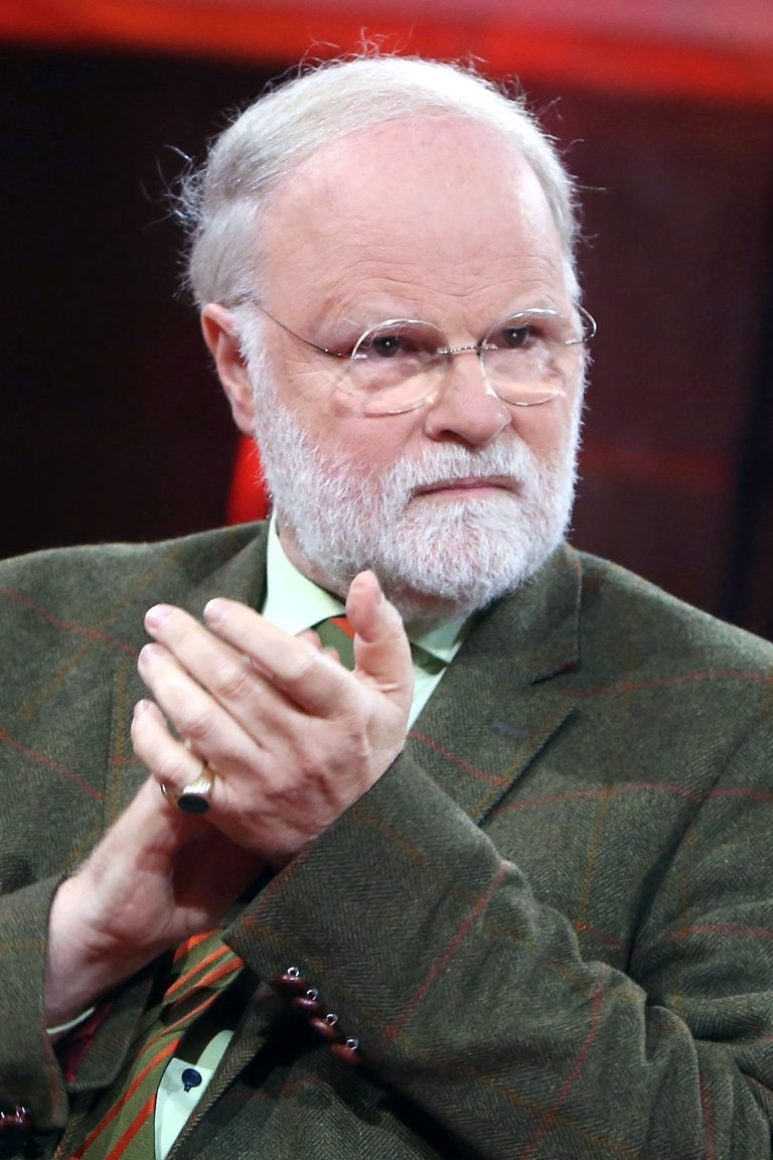

TREFFEN Der deutsche Psychiater und Psychoanalytiker Manfred Lütz studierte neben Medizin und Philosophie auch katholische Theologie und berät heute den Vatikan. Anfang dieses Jahres trafen sich die beiden Therapeuten erneut, diesmal in New York.

Unter dem Titel Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? legt der Herder-Verlag nun eine Abschrift dieses Gesprächs in Buchform vor. Anders, als der Titel assoziiert, handelt es sich dabei nicht um ein klassisches Interview. Auf der Rückseite des Buchumschlags verdeutlichen zwei Fotos, welche Form der Kommunikation der Leser erwarten darf. Auf dem einen sitzt Lütz im Sessel, und Kernberg liegt auf der Couch – und auf dem anderen ist es umgekehrt.

Lütz beginnt das Gespräch mit der Frage nach der Seele.

Lütz beginnt das Gespräch mit der Frage nach der Seele. Zunächst erklärt Kernberg, dass Seele alles das sei, »was der Mensch erlebt, was er als etwas von ihm stammend erkennt«, um sich dann auf deren biologische Voraussetzungen wie »Gehirnstrukturen und Neurotransmitter« zu konzentrieren. Der unkundige Leser erfährt auf sehr anschauliche Weise den Unterschied zwischen einem Verhaltenstherapeuten und einem Psychoanalytiker.

Dabei macht Kernberg kein Hehl daraus, dass er bestimmten Psychoanalytikern kritisch bis ablehnend gegenübersteht. Neben Gewissenhaftigkeit und Verantwortlichkeit erwartet er echtes Einfühlungsvermögen und wahres Interesse für das, was im anderen Menschen vorgeht.

FÄLLE In einem lockeren Ton schildert er Fälle aus seiner jahrzehntelangen beruflichen Praxis. Dabei macht es bezüglich der Relevanz durchaus Unterschiede, ob jemand Platzangst, Angst vor Spinnen oder Flugreisen hat, ansonsten aber im Alltag sehr gut funktioniert, oder ob es ein schweres Versagen in den hauptsächlichen Gebieten des täglichen Lebens gibt – in Arbeit und Beruf, in Liebe und Sexualität sowie im sozialen Leben.

Es ist ein Gespräch zweier Fachleute der Psychotherapie, aber es ist kein Buch für Fachleute der Psychotherapie. Als Zielpublikum hat man den »gebildeten Metzger« vor Augen, und dem erklärt Otto Kernberg zur Zukunft der eigenen Zunft: Ob die Psychoanalyse »als Wissenschaft, als Beruf überlebt, wird davon abhängen, ob sie sich durch Forschung bewährt«.

Lütz stellt durchaus eigene Thesen in diesem Gespräch auf. So findet er den Begriff der »narzisstischen Persönlichkeitsstörung« oftmals falsch verwendet und kommt auf Donald Trump zu sprechen. Kernberg tut gut daran, sich als Psychoanalytiker nicht an einer Ferndiagnose des Präsidenten zu beteiligen, aber als Staatsbürger hält er ihn für »eine unmoralische, kleinkarierte, arrogante Person, einen Mann, der kenntnislos, ungebildet und impulsiv agiert«.

Otto Kernberg erzählt in einer für ihn ungewohnten Offenheit über sehr private Dinge.

Kernberg spricht darüber, warum die »psychoanalytische Theorie die weitaus beste, tiefste und vollständigste These der menschlichen Persönlichkeit ist«, warum er Sigmund Freud für fehlbar hält und Melanie Klein für eine der größten Psychoanalytikerinnen.

GOTT Schließlich erzählt Otto Kernberg in einer für ihn ungewohnten Offenheit über sehr private Dinge: von den Essstörungen, die er bereits im Alter von vier Jahren hatte, von einem Lehrer, den er verehrte, obgleich der Nazi war, vom langweiligen jüdischen Religionsunterricht, von den Diskriminierungen im Wien des Jahres 1938, von Ladendiebstählen, die er mit jüdischen Freunden beging, von der Flucht mit den Eltern, seiner Jugend in Chile und den zeitweiligen Sympathien für die Kommunisten.

Schließlich kommt er auf seine Hinwendung zu Gott zu sprechen – nicht zu dem personellen Gott der Tora, sondern zu einem emotionalen Gottesgefühl für eine universelle Kraft, wie sie das talmudische Judentum kennt. Da erwacht in Manfred Lütz der katholische Theologe, der plötzlich seitenlang fast nur monologisiert, die christliche Botschaft in missionarischer Rhetorik verkündet, nur gelegentlich von Kernberg unterbrochen mit Bemerkungen wie jener, dass Lütz »auf diesen Gott menschliche Gefühle« projiziere.

Auch wenn es thematisch ein wenig drunter und drüber geht, so ist dieses Buch an keiner Stelle der 190 Seiten langweilig, das Gespräch findet in einem angenehm zu lesenden feuilletonistischen Stil statt. Auf Seite 191 ist dem Autor Manfred Lütz allerdings ein Fauxpas passiert. Im kurzen Lebenslauf des Otto Kernberg ist im Januar 1954 dessen Eheschließung mit der Jüdin Paulina erwähnt und in Klammern deren Todesdatum. Davor aber steht als Symbol ihres Ablebens das christliche Kreuz. Eine Gedankenlosigkeit, die der Verlag ab der nächsten Auflage ändern sollte.

Manfred Lütz: »Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg?«. Herder, Freiburg 2020, 192 S., 20 €