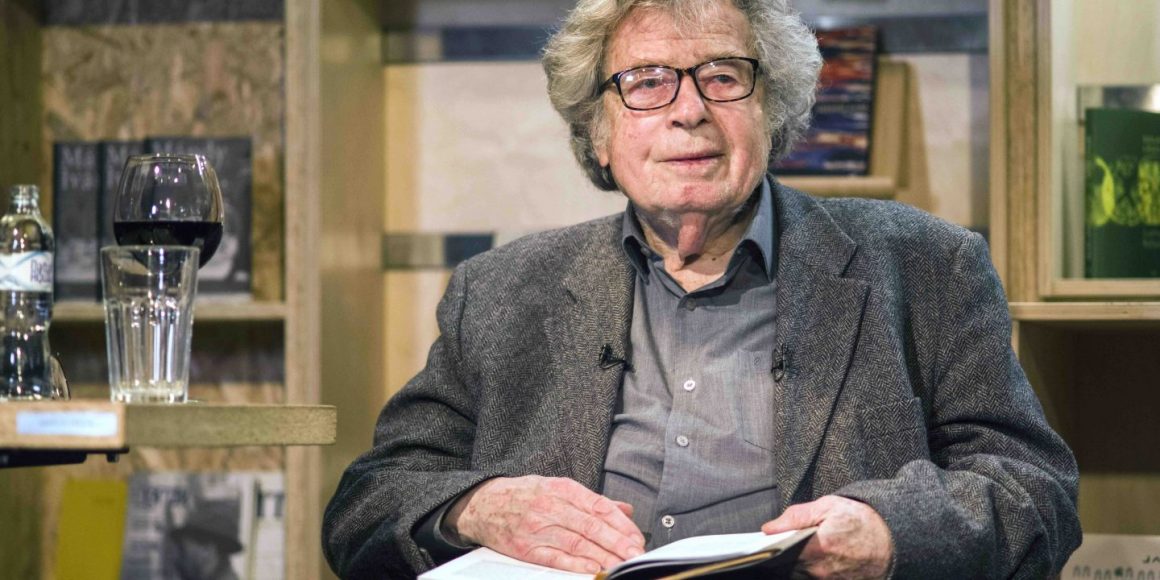

Er hat das Leben, dessen Wert ihm als Überlebender des ungarischen Holocaust stets bewusst war, geliebt und in all seinen Facetten ausgekostet: György Konrád, Student der ungarischen Literatur, gelernter Sozialarbeiter, Autor zahlreicher Bücher und Schriften, Präsident des Internationalen Pen-Klubs, Präsident der Berliner Akademie der Künste, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, des ungarischen Kossuth-Preises, des Europäischen Karlspreises, des Großen Verdienstkreuzes, Offizier der Französischen Ehrenlegion, um nur einige seiner vielen Auszeichnungen zu nennen, dreimal verheiratet, Vater von fünf Kindern – es ist ein außergewöhnlich erfülltes und reiches Leben, das nun am 13. September in Budapest seinen Abschluss gefunden hat.

Kleinstadt Der am 2. April 1933 geborene György Konrád wuchs in einer ostungarischen Kleinstadt auf, die einen dieser lang gewundenen Namen trägt, die Bahnhöfe deutscher Ungarn-Filme der 50er-Jahre schmücken: Berettyóújfalu. Nur, dass dessen Geschichte alles andere als gemütlich oder freundlich verlief.

Von den 14.000 Einwohnern waren 1000 Juden. In der feudal geprägten ungarischen Gesellschaft, die fast nur ein »oben« (Adel) und ein »unten« (Leibeigen) kannte, stellten sie mit fünf Prozent der Bevölkerung das Bürgertum und trugen mit ihrem Fleiß und Unternehmungsgeist wesentlich zur Entwicklung des Landes bei. Wie in der genannten Kleinstadt, wo Konráds Großvater vom Spengler zum erfolgreichen Eisenwarenhändler wurde und ein Geschäft aufbaute, das nun der Vater des Autors weiterführte.

Für kurze Zeit schienen Konrád und Ungarn miteinander versöhnt.

Doch seit dem Ersten Weltkrieg war die Stimmung in Ungarn immer judenfeindlicher geworden. Spezielle »Judengesetze« zerstörten 1939 ihre wirtschaftliche Existenz; nach 1940 wurden junge jüdische Männer zum »Arbeitsdienst« eingezogen, eine Art waffenlose Militärstrafkompanie für Juden, wo ihr Überleben von der Laune und dem Charakter ihres Vorgesetzten abhing.

Überleben »Da ich ein Kind gewesen bin, das immer gerne Fragen gestellt hat«, erinnerte sich Konrád, »haben mir auf mein bohrendes Drängen hin auch erwachsene Männer von ihren schlimmen Erfahrungen berichtet, weswegen ich sehr früh, mit zehn Jahren, begriff, dass es keine Gnade gibt.« Das hat nach dem deutschen Einmarsch vom 19. März 1944 zu der mehrfachen, ungewöhnlichen Verkettung glücklicher Umstände geführt, die erforderlich waren, einem ungarischen Landjuden seiner Generation das Überleben zu sichern.

auschwitz Konráds Eltern wurden vorzeitig, am 15. Mai 1944, verhaftet und an einen unbekannten Ort gebracht (wie sich später herausstellte, zu einem Arbeitseinsatz nach Österreich, den sie wunderbarer Weise beide überlebten), er und seine Schwester blieben alleine zurück. Und da gelang es dem Elfjährigen, mithilfe eines befreundeten Anwalts, um den Preis des gesamten versteckten Geldes der Familie im Wert eines größeren Einfamilienhauses, eine Fahrerlaubnis für sich und seine ältere Schwester nach Budapest zu organisieren, wo sie Verwandte hatten.

Ghettoisierung Womit er der auf den nächsten Tag angesetzten Ghettoisierung der anderen Juden des Ortes entging, die eine Woche später nach Auschwitz deportiert wurden, wo Kinder unter 14 Jahren gleich nach ihrer Ankunft »mit Gas erstickt und zu Asche verbrannt wurden«. Nur ein Zwillingspaar, an dessen Hoden Mengele sich verging, kam zurück. »14 Tage später bin ich am Donauufer spazieren gegangen; und ich wusste nicht, dass von den 200 jüdischen Kindern nur wir vier Schüler am Leben geblieben waren. Wenn wir den Genozid seines politischen Anstrichs entblättern, des Geredes von der rassenreinen Nation, dann bleibt ein wesentlicher Hauptpunkt: Raub.«

Solange Konrád lebte, hat er sich, mit seinem Ansehen, seinen Fähigkeiten und seinem Denken, schützend vor das Judentum gestellt.

Als Konrád im Februar 1945 nach Berettyóújfalu zurückkehrt, »habe ich nur Müll und eine mit getrocknetem Kot gefüllte Badewanne und einen Schrank, der zum Wegtragen zu schwer war, vorgefunden. Im Geschäft fand sich kein Nagel mehr, alles war weg.«

MITSCHÜLER Konrád hat seine Mitschüler nie vergessen. »Meine einsamen Stunden verbrachte ich seit 60 Jahren mit meinen toten Spielkameraden; wenn ich die Augen schloss, kamen sie herbei.«

Vielleicht ist damit die Unerschrockenheit zu erklären, mit der er, allen Schikanen und Publikationsverboten zum Trotz – seine Wohnung wurde abgehört, wichtige Fragen pflegten er und seine Frau stets schriftlich, auf umgehend verbrannten Zetteln, zu klären –, in Ungarn blieb und in seinen Romanen die gesellschaftlichen und politischen Zustände mit der ihm eigenen Verbindung aus Schärfe, Erbarmen und Witz so schilderte, wie er sie sah: ein aus dem Proletariat aufgestiegener Offizier, der sich bitter beklagt, dass der Held eine Flasche Eau de Cologne nicht brüderlich mit ihm austrinken mag, der sich zum geschniegelten und parfümierten Funktionsträger wandelt; ein kommunistischer Schneider, der zur Sicherung der Sozialistischen Revolution eifrig die Foltermethoden der ungarischen Nazis verschlimmbessert, denen dann der Held, nachdem er sich an ebendiesem sozialistischen Aufbau beteiligt hat, als vermeintlicher Konterrevolutionär selbst ausgesetzt wird.

wende Für eine kurze Zeitspanne, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, schienen der Autor und sein Heimatland miteinander versöhnt. Konrád erhielt Staatspreise und innerungarische Ehrungen. Doch nach der »illiberalen Wende«, als erneut der Versuch unternommen wurde, die ungarische Kultur qua Amtsgewalt den eigenen weltanschaulichen Vorstellungen anzupassen, hat er genauso unerschrocken und unverblümt gegen die von ihm als Demokratur – noch keine Diktatur, aber nicht mehr ein Rechtsstaat – bezeichneten Verhältnisse angeschrieben wie seinerzeit gegen die Segnungen des Realen Sozialismus.

»Meine einsamen Stunden verbrachte ich seit 60 Jahren mit meinen toten Spielkameraden; wenn ich die Augen schloss, kamen sie herbei«, schrieb Konrád.

Neu ernannte hochrangige Kulturfunktionäre, die sich seinerzeit in die innere Emigration des Staatspreisträgers zurückgezogen hatten, gefielen sich nun darin, ihm sein Ungarntum abzusprechen. Dass der politisch eigentlich dem Regime verbundene Direktor des Budapester Petöfi-Literaturmuseums es wagte, Konráds 85. Geburtstag öffentlich zu feiern, hat den braven Mann die Stellung gekostet.

Holocaust In einem Text zum Schoa-Gedenken hat Konrád den schlüssigen Umgang mit der Erinnerung an den Holocaust mit dem Empfang eines eingeschriebenen Briefes von einem in die Donau geschossenen Freund verglichen: Wohl hätte man streng genommen das Recht, so zu tun, als ob man gar nicht der Adressat sei, aber wenn man sich nicht gedanklich zum Mittäter machen wolle, könne man gar nicht anders, als sich die Nachricht zu eigen zu machen und sich mit ihr zu befassen.

Solange György Konrád lebte, hat er sich, mit seinem Ansehen, seinen Fähigkeiten und seinem Denken, schützend vor das Judentum gestellt und die Kräfte abzuwehren versucht, die, von wo auch immer, zerstörerisch oder mörderisch darauf einzuwirken versuchten. Jetzt, wo er nicht mehr ist, haben sich seine Bücher und Schriften in »eingeschriebene Briefe« an uns verwandelt. Mögen sie ihre Adressaten erreichen und, wie sein Andenken, ein Segen sein.