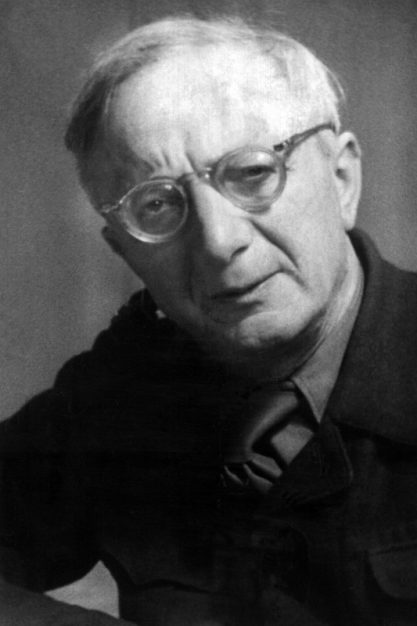

Am 28. Februar 1933, genau einen Tag nach dem Reichstagsbrand in Berlin, packte der Schriftsteller Alfred Döblin hektisch seine Sachen und floh aus Berlin, um der drohenden Verhaftung zu entgehen. Sein Exil, zunächst in Frankreich und dann USA, sollte zwölf Jahre dauern.

Am 9. November 1945 kehrte Döblin nach Deutschland zurück und ließ sich in Baden-Baden nieder. Die Jahre, die hinter ihm lagen, waren vom Gefühl des Scheiterns und der Fremdheit geprägt.

Doch auch in seinem Geburtsland blieb Döblin, heimgekehrt in der Uniform eines Obersten der französischen Besatzungsarmee, ein »fremder Gast«, wie er notierte. Seine Zeitschrift »Das goldene Tor« stieß kaum auf Interesse, auch sein Lebensbericht Schicksalsreise (1949) fand nur wenige Leser. »Und wenn man meinen Namen nannte«, schrieb Döblin 1955, zwei Jahre vor seinem Tod, »fügte man Berlin Alexanderplatz hinzu. Aber mein Weg war noch lange nicht beendet.«

Vaterfigur In seiner »Selbstbiographie« Doktor Döblin kann man nachlesen, wie dieser Weg begonnen hatte. Der 1878 geborene Sohn eines Schneidermeisters aus Stettin wuchs in einer Welt auf, in der er sich schon als Kind durch den schnöden Weggang des Vaters verwaist und ausgestoßen empfunden hatte.

Noch der 40-Jährige fragt nach der Vaterfigur, zu der er emporblicken möchte, nach einem Gott, der ihn aufnimmt. Seine literarische Arbeit war für Döblin, der schon vor 1917 seinen mit dem Fontane-Preis ausgezeichneten Roman Die drei Sprünge des Wang-lun und das Manuskript zum Wallenstein vorweisen konnte, ein Schmerz, der nicht nachlassen wollte.

Die Demütigungen des Jahres 1933, als man ihn als Juden zuerst aus der Dichter-Akademie, dann aus Deutschland verjagte, verstärkte diesen Schmerz noch. Am 2. April 1933 schrieb er an seinen Freund Ferdinand Lion: »Am 10. Mai ist Autodafé, ich glaube, der Jude meines Namens ist auch dabei, erfreulicherweise nur papieren. So ehrt man uns ...«

Armenarzt Im Brotberuf war Alfred Döblin Armenarzt in Berlin gewesen. »Tat viel Dienst auf Rettungswachen, Tag und Nacht, fuhr monatelang morgens in ein Privatkrankenhaus, vertrat hier und da. Auf den Treppen, in den leeren Wartestunden schrieb ich, konnte schreiben, wo ich ging und stand.«

Es war eigenes Erleben, das er in seinen Romanen verarbeitete. Er schöpfte aus den Erfahrungen eines Arztes für die kleinen Leute am Berliner Alexanderplatz: aus den Erfahrungen der Revolution von 1918 und den folgenden Gegenrevolten, vom Kapp-Putsch 1920 bis zu Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle im November 1923.

Die Republik von Weimar erschien ihm schon frühzeitig als eine Art Totgeburt. »Die Republik war von einem weisen Mann aus dem Ausland ins Heilige Römische Reich gebracht worden; was man mit ihr machen sollte, hatte er nicht gesagt: es war eine Republik ohne Gebrauchsanweisung.«

Als diese Republik dann kollabierte, floh Döblin zunächst in die Schweiz, dann nach Frankreich und von dort über Spanien und Portugal in die USA. Das Exil konnte seine literarische Produktion nicht unterbrechen. Hamlet oder Die lange Nacht nimmt ein Ende fällt in diese Zeit. Später folgt sein historischer Amazonas-Roman über die Kolonisierung Südamerikas.

Übertritt In Amerika konvertierte Döblin zum Katholizismus, was manche Kenner seines Werkes nicht erstaunte. Und doch blieb er in gewisser Weise »der Jude meines Namens«. Über den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess schrieb er: »Die Zahl der nicht erschienenen Ankläger beläuft sich auf Millionen. Der Zustand, in dem sie sich befinden, in den sie die vorausgegangenen Umstände gebracht haben, macht ihren Transport unmöglich. Sie liegen waagerecht in ihren Gräbern, nachdem sie erschossen, gehängt, geköpft, zu Tode geknüppelt und vergast sind.«

In der restaurativen Adenauer-Republik mochte Alfred Döblin sich nicht mehr zurechtfinden. »Wir hatten in Deutschland nie eine solche politische Situation, rein nationalistisch und unfrei, reaktionär wie jetzt. Die Sozis sind nie und nimmer eine linke Partei. Das alte Bürgertum ist hin. Die Literaten sind Opportunisten, geistig sehr belanglos«, liest man in den Schriften zu Leben und Werk. Etwas weiter heißt es dann: »Es ist geblieben, wie es war. Ich finde hier keine Luft zum Atmen.«

Seine letzten Themen sind »Krankheit, Alter, Tod«, wie er schrieb. Der schwer kranke Dichter – Döblin litt an Schüttellähmung, an der schon seine Mutter gestorben war – hatte sich in den letzten Lebensjahren immer wieder in diese Vorstellungswelt der Vieldimensionalität geflüchtet.

An der Endstation seines Weges angelangt, hatte er keine Antworten, auch für sich selbst nicht – trotz seiner religiösen Konversion. »Ein Mensch«, davon war er überzeugt, »hat es leichter als eine Stadt, sich zu ändern, ein Mensch kann leben bleiben, eine Stadt stürzt ein. Bin ich ein verlorener Sohn, der nicht zurückkehren will?« Am 26. Juni 1957 starb Alfred Döblin im Landeskrankenhaus von Emmendingen.