Der Andrang ist groß im Jüdischen Museum Berlin. Während eine Schulklasse darauf wartet, durch die neue Sonderausstellung »Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg« begleitet zu werden, bleibt der Blick der Schüler an einem Plakat haften. Es zeigt einen Deutschen in Uniform, wie er einen Juden im besetzten Polen anschreit. Entdeckt haben die Ausstellungsmacher das Foto aus dem Jahr 1939 im Archiv der antisemitischen Wochenzeitung »Der Stürmer«. Bei Kriegsbeginn hatte die Redaktion deutsche Soldaten aufgefordert, Bilder und Kommentare einzusenden. So wurde (unfreiwillig) das systematische Prinzip von Zwangsarbeit offengelegt. Denn das gleiche Fotomotiv begegnet den Schülern im ersten Ausstellungsraum erneut: Wieder ist der jüdische Zwangsarbeiter zu sehen, dieses Mal angestarrt von der Zivilbevölkerung.

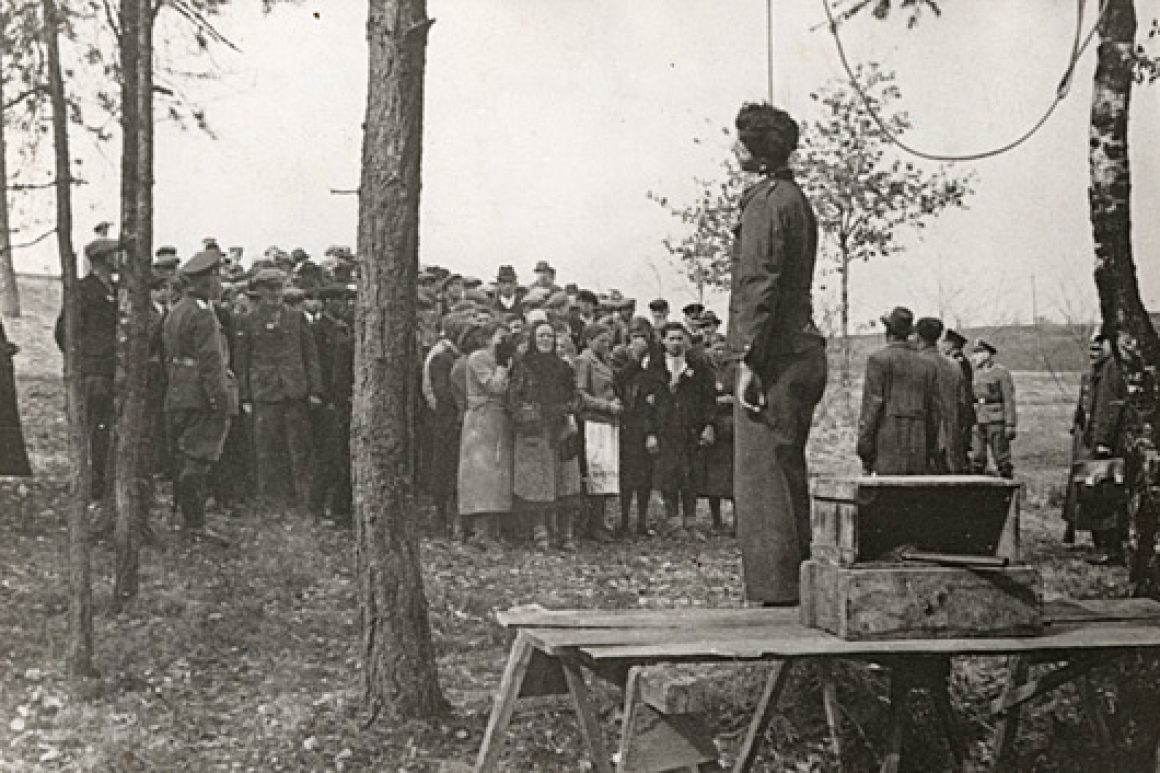

Es sind vor allem Bilder wie diese, die den Besucher in die Dokumentation hineinziehen. Dass das Historikerteam von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora bei seinen Recherchen in Europa, Israel und den USA auf so viel Quellenmaterial stieß, überraschte selbst die Kuratoren. »Das sind zum Teil ganze Fotoserien, die die komplexen Zusammenhänge szenisch vergegenwärtigen«, erklärt Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Mittelbau-Dora. So habe sich das Konzept für die Ausstellung aus den Bildern heraus entwickelt.

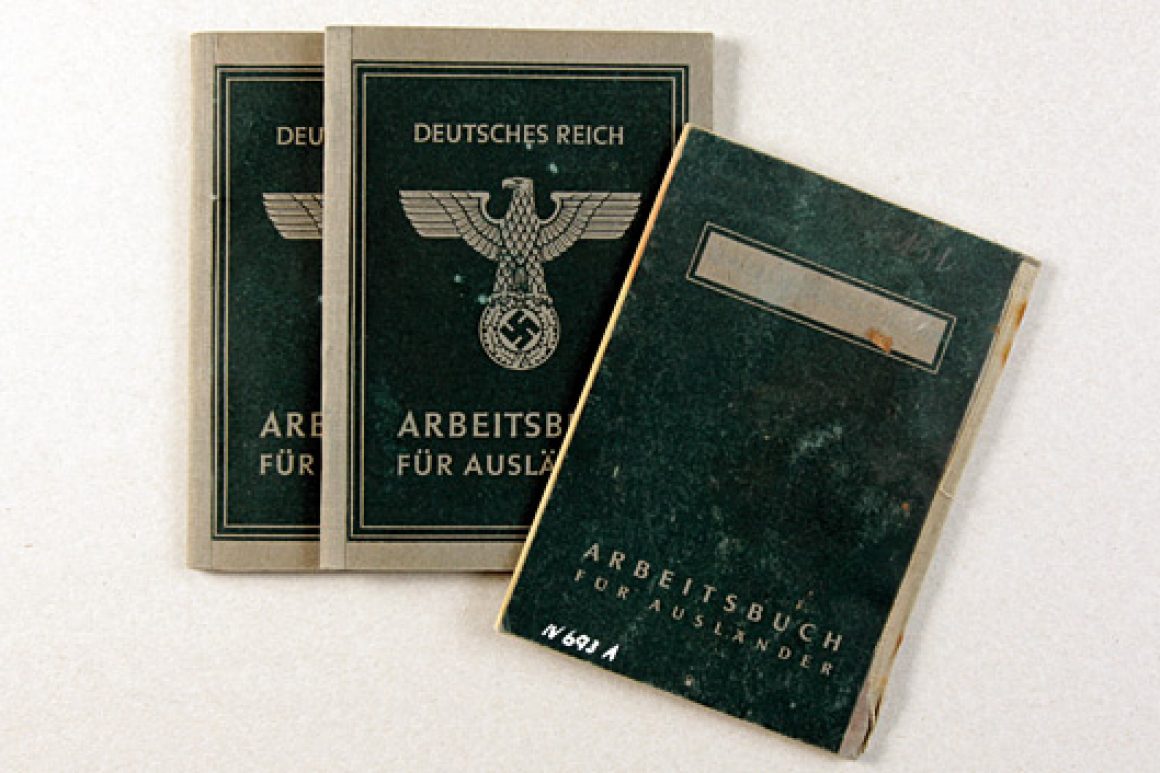

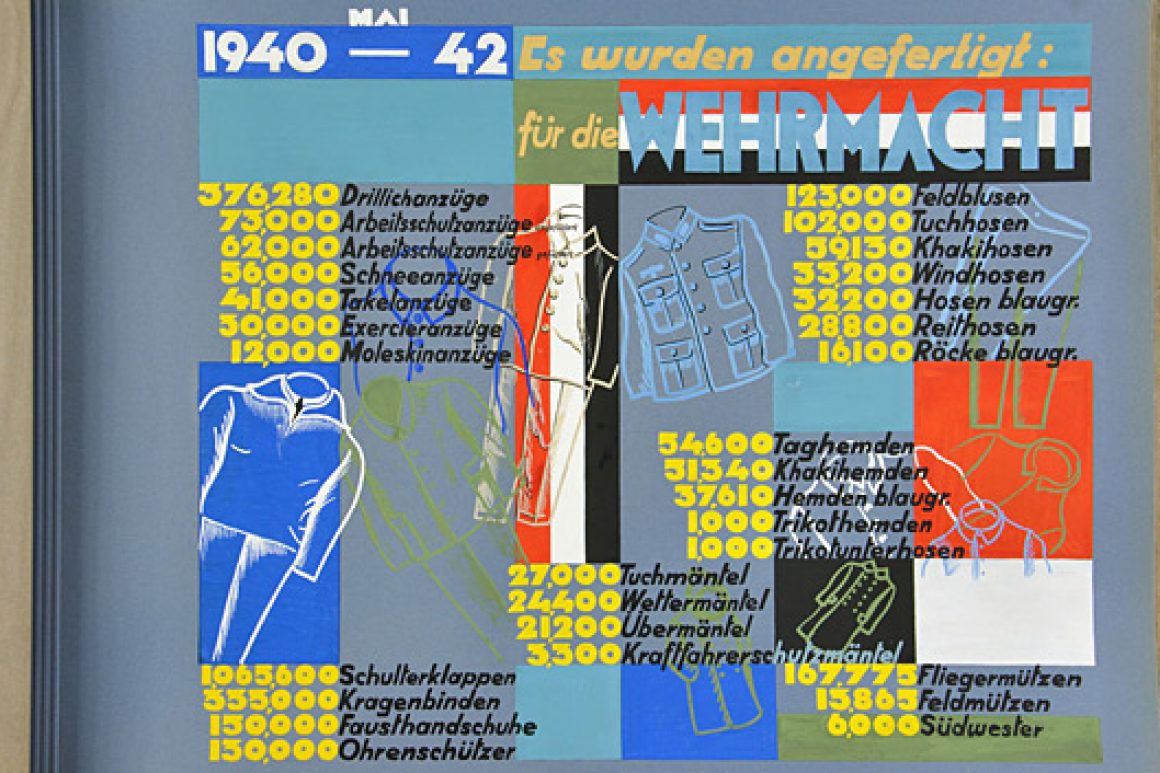

details Mithilfe von Dokumenten, Briefen, Protokollen, Zeitungsausschnitten und Namenslisten wird das ganze Ausmaß der NS-Zwangsarbeit schonungslos offengelegt. Ergänzt wird das präsentierte Material durch kurze Videos und Hörstationen. Die Ausstellungsmacher haben bewusst auf aufwendige Installationen verzichtet. Bis ins kleinste Detail demontiert die Ausstellung den Mythos, Zwangsarbeit sei eine Randerscheinung des Krieges gewesen, und wird damit ihrem Anspruch gerecht, weltweit erstmalig umfassend dieses dunkle Kapitel aufarbeiten zu wollen. In Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« sowie den Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora ist dem Jüdischen Museum damit eine kleine Sensation und ein großes Stück Aufklärung gelungen. Das sieht auch die Programmdirektorin des Jüdischen Museums, Cilly Kugelmann, so: »Ich glaube, unsere Dokumentation ist die wichtigste nach der Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht, weil sie ein Stück nationalsozialistischer Gesamtgeschichte in einer bislang nicht gekannten Dimension auffächert.«

öffentlich Zwangsarbeit war kein Geheimnis, sondern ein »öffentliches Verbrechen«, wie es Volkhard Knigge, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, bei der Eröffnung formulierte. Kein Deutscher, der nicht irgendwann einmal einem Sklavenarbeiter begegnet wäre. Und viele profitieren von ihnen. Es ist eine Ausstellung, so beschreibt es Knigge, »über die nationalsozialistische Tiefendurchdringung der deutschen Gesellschaft und Rassismus als Kernbestandteil von Zwangsarbeit«.

Das belegen nicht nur die vielen Dokumente und Fotos, sondern auch 60 Fallbeispiele, 60 Schicksale von 20 Millionen. Zwangsarbeit war ein Massenphänomen. Zu dem Heer der Schuftenden gehörte etwa Zahava Stessel aus Ungarn. Erst im hohen Alter brach sie ihr Schweigen über das erlittene Unrecht. 60 Jahre lang musste Stessel darauf warten, dass ihr Leid anerkannt wurde, trotz großer sozialer Not. Knapp 1,7 Millionen Zwangsarbeiter, vor allem aus Osteuropa, wurden durch die Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« entschädigt. Für die meisten Opfer kam diese Hilfe allerdings zu spät. Sie waren zum Zeitpunkt der Zahlungen bereits tot.