Er war: Dr. philos., Dr. med., Dr. jur., Dr. scient. (so steht es 1899 auf dem Titelblatt der Welträthsel), vor allem aber Professor der Zoologie und »Director des Zoologischen Instituts an der Universität Jena«. Hinzu kommen Mitgliedschaften in namhaften Akademien etwa in Turin, Wien, München und Edinburgh. So steht es auf einer Visitenkarte, die das Stadtmuseum Jena ausliegen hat.

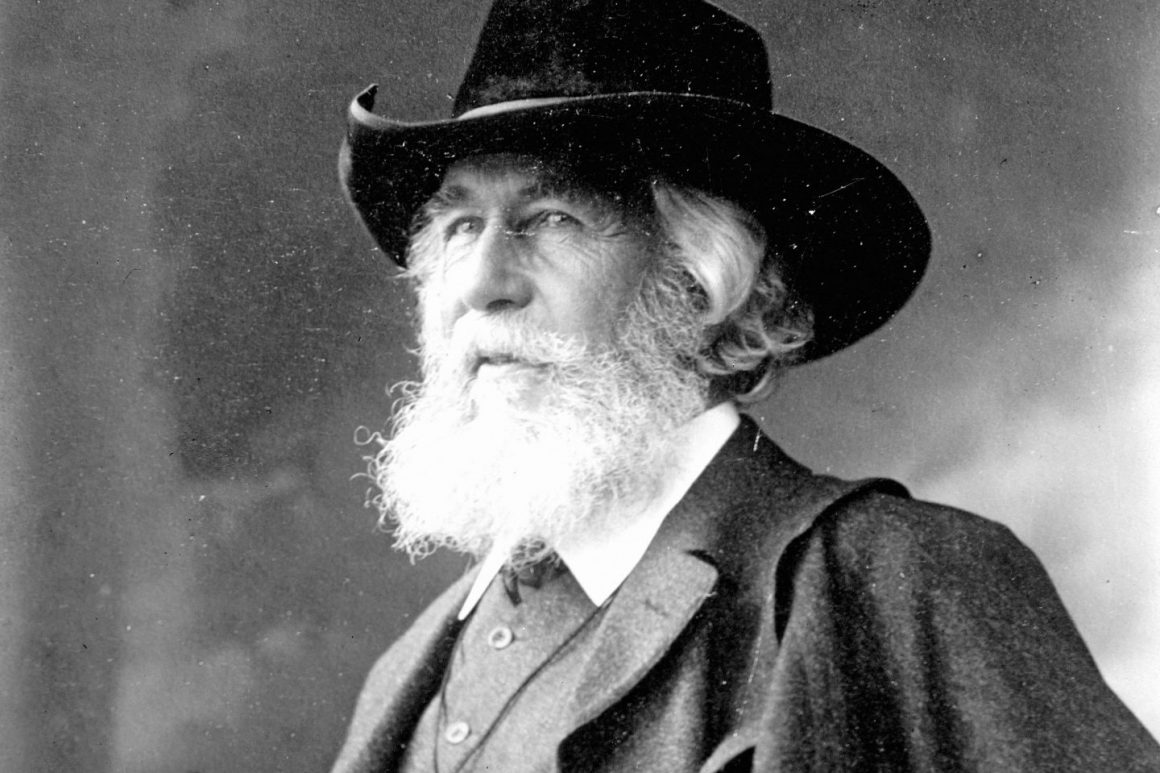

Dort widmet man Ernst Heinrich Philipp August Haeckel derzeit eine Ausstellung. Wer war dieser Mann, der sich zeitlebens für Quallen und Einzeller begeisterte, der das Pflanzen- und Tierreich neu strukturierte und den Menschen ganz oben im Stammbaum der Organismen ansiedelte – doch dessen Ideen später auch dem Rassenwahn der Nationalsozialisten dienten?

Ernst Haeckel wurde 1834 in Potsdam geboren und wuchs in Merseburg auf. Ihn faszinierte schon früh die Literatur von Charles Darwin und das, was Alexander von Humboldt von seinen Reisen aus fernen Ländern berichtete. Auch er wollte Forscher werden. Doch damals konnte man weder Biologie noch Zoologie studieren.

Der Vater entschied: Medizin. Haeckel wurde 1856 Assistenzarzt bei Rudolf Virchow und wird sich noch Jahrzehnte später erbittert mit ihm auseinandersetzen.

Der Vater entschied: Medizin. Haeckel wurde 1856 Assistenzarzt bei Rudolf Virchow und wird sich noch Jahrzehnte später erbittert mit ihm auseinandersetzen. Eine Praxis als Arzt gibt er nach kurzem Intermezzo auf. Haeckel will forschen, zeichnen und philosophieren. Er promoviert über die »Gewebe des Flusskrebses«. 90 große Reisen unternimmt er zeit seines Lebens, besucht die Kanarischen Inseln, Ceylon, Palästina, Syrien, Russland, Schweden.

UMDEUTUNG »Haeckel ist sehr vielschichtig in der Rezeption. Einerseits können wir ihn als Wissenschaftler sehen, andererseits als Künstler, Philosophen, auch als Politiker«, sagt Uwe Hoßfeld, Biologiedidaktiker an der Universität Jena. Er arbeitet mit seinem Team seit Jahren über Haeckel und damit auch über die Frage: War er Rassist, sogar Antisemit, oder nicht? Und was bedeutete Haeckels Arbeit für jene, die sie fortsetzten, umdeuteten, etwa für die Zwecke des Nationalsozialismus?

»Er war nach den Forschungen, die ich über Jahrzehnte gemacht habe, kein Antisemit«, stellt Hoßfeld klar. Aber: »Es gibt natürlich in einzelnen Briefen, Reisebeschreibungen und anderen Archivalien häufig Querverweise, wie er die heimische Bevölkerung einschätzte und mit deutschen Tugenden verglich.« Und: »Er ist natürlich in gewisser Weise ein naturalistischer Rassist gewesen beziehungsweise ein Vordenker rassischen Denkens. Hier kann man, wenn man das Gesamtwerk betrachtet, vereinzelt Schnittmengen sehen.«

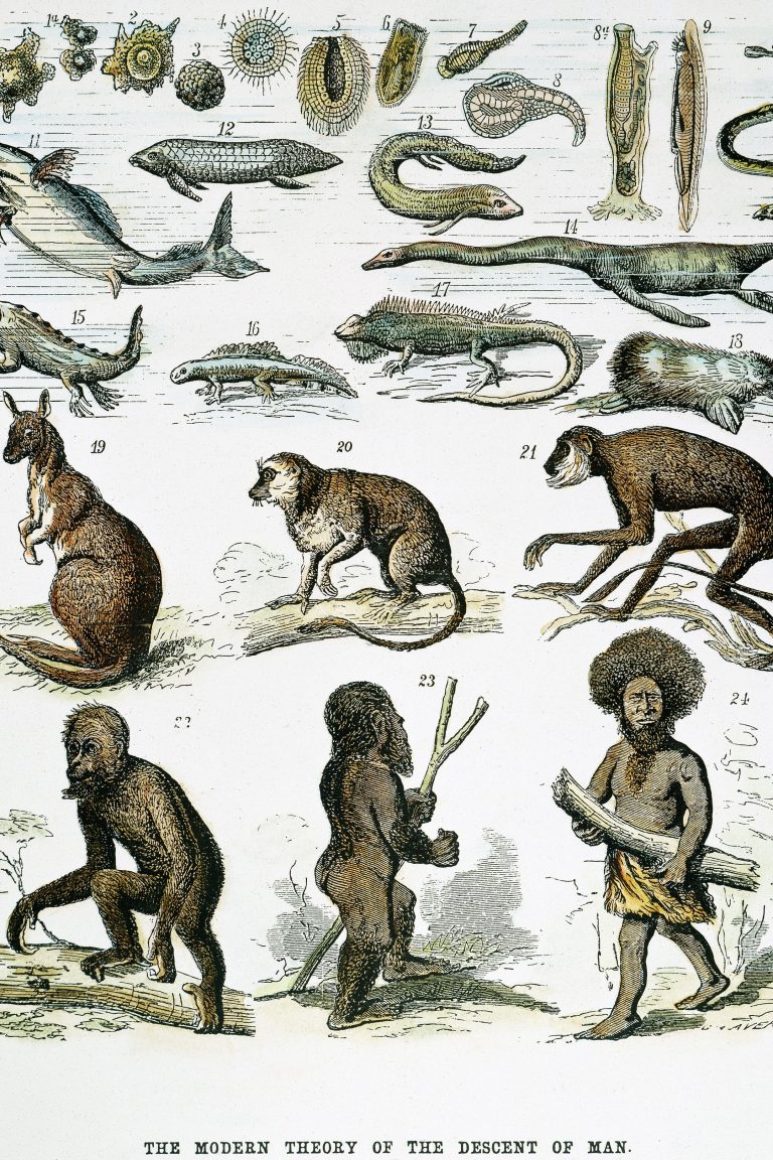

Weil er glaubte, der Mensch stamme vom Tier ab, wurde er als »Affen-Professor« beschimpft.

Haeckel lehrte mehr als 40 Jahre an der Universität Jena und hatte nicht nur Befürworter und Freunde. Seine Entscheidung, für Darwins Theorie einzutreten, der Mensch stamme vom Tier ab, sei sogar mit dem Affen verwandt, führte zu heftigen Beschimpfungen und Kontroversen. Morddrohungen kamen per Briefpost, man bezeichnete ihn als »Affen-Professor« und »Pestilenz von Jena«.

Ungeachtet dessen führte Haeckel seine Studien weiter. Aus seiner zweiten Ehe gehen drei Kinder hervor. Eine Tochter ist behindert, und genau an dieser Stelle werden ihm später andere Personen attestieren, dass er Probleme bei der »Erbgesundheit« habe, so der Genetiker und SS-Funktionär Heinz Brücher im Jahr 1937. Dabei hat Haeckel nicht nur über die Frage der Abstammung geschrieben, über die »Einheit von Materie und Geist« philosophiert, sondern auch über »bedauernswerte Geschöpfe« nachgedacht, woraus spätere Rassenhygieniker die Begriffe »wertes« und »unwertes Leben« formulierten.

Haeckel hat dem durchaus Vorschub geleistet: »Eine kleine Dosis Morphium oder Zyankali würde nicht nur diese bedauernswerten Geschöpfe selbst, sondern auch ihre Angehörigen von der Last eines langjährigen, wertlosen und qualvollen Daseins befreien.« Diese Zeilen schrieb er 1915 und meinte damit jene, die angeblich selbst – geistes- oder anderweitig unheilbar krank – Erlösung wünschten. Das lässt sich auch 100 Jahre nach seinem Tod nicht schönreden.

NACHGESCHICHTE »Es gibt immer eine Vor- und eine Nachgeschichte«, sagt Hoßfeld. Die Vorgeschichte bezieht sich auf eine Zeit, in der christlicher Antijudaismus in weiten Teilen der Gesellschaft Fuß fassen kann. Die Nachgeschichte wird ab 1919 mit Haeckels naturwissenschaftlichen Rassentheorien und dem völkischen Denken eine unheilvolle Allianz eingehen.

»Er ist Teil dieses Denkens, er befeuert diese Geschichte der Lebensreformbewegung und des Sozialdarwinismus, der Etablierung der Rassenhygiene, die Sicht auf eine Volksgesundheit, aber kann – wenn er 1919 stirbt – nicht in direkter Weise, so wie amerikanische Kollegen das bis heute behaupten, als direkter Vordenker des Nationalsozialismus gelten, der sich 1933 etabliert«, meint der Haeckel-Experte.

Haeckel unterschied zwischen Urjuden (Nordsemiten) und Arabern (Südsemiten).

Dennoch bleibt die Frage: Was hat Haeckel damals angetrieben, Menschen zu kategorisieren? Er sucht vehement – beginnend bei der Morphologie und Haarstrukturen – im Laufe der Zeit immer weiter nach Unterschieden und damit nach Antworten, welche Rasse die höherwertigere sei.

Den »Stammbaum der semitischen Rasse« in seiner Natürlichen Schöpfungsgeschichte (1868) unterteilt er in Urjuden (Nordsemiten) und Araber (Südsemiten) und führt ihn bis hin zu den Hebräern und Juden aus. »Wenn er in Details geht, den semitischen Stammbaum mit den Arabern vergleicht, da sind gewiss Hierarchisierungen zu finden. Die werden auch bildlich unterstützt, indem er einen negriden Menschen in eine bildliche Anordnung, einen Stammbaum, mit einem Schimpansen, einem Orang und einem Gorilla setzt.«

ÖKOLOGIE Was bleibt also von dem großen Naturwissenschaftler, der sich 1908 vergebens freute, als ihn internationale Kollegen bereits zum Nobelpreis beglückwünschten und dieser dann doch an den Jenaer Kollegen der Philosophie, Rudolf Eucken, ging?

Wissenschaftler aus Jena wollen sich zum biologisch begründeten Rassismus äußern.

Ernst Haeckel verdanken wir bis heute gebräuchliche Fachbegriffe wie »Ökologie«. 4000 Radiolarien (Einzeller) hat er beschrieben, mehrere Hundert Medusen (Quallen). »Auf der anderen Seite ist er aber auch einer der Wissenschaftler, die sich von Beginn an in die Politik einmischten«, ergänzt Hoßfeld. »Er holt Bismarck 1892 nach Jena, ist Befürworter der Todesstrafe, etabliert den Sozialdarwinismus um 1900, lässt sich 1904 in Rom zum ›Gegenpapst‹ ausrufen und wird Ehrenmitglied der ›Gesellschaft für Rassenhygiene‹ 1905.« Fragen zur Weltanschauung und Ideologie werden sein Thema, er überwirft sich mit der Kirche und tritt im Alter von 76 Jahren aus dieser aus.

Später wurde immer wieder versucht, mit Haeckels Aussagen die »Rassenfrage« zu klären. Sein Nachfolger am Lehrstuhl in Jena wurde Ludwig Plate, Mitbegründer des »Archivs für Rassen- und Gesellschaftsbiologie«. Plate stand bereits früh für einen rassisch ausgerichteten Antisemitismus.

ERKLÄRUNG Während Ernst Haeckel für völkischen Nationalismus steht und als Vordenker von Rassenhygiene und Eugenik gelten wird, dienen einige Elemente seiner Forschungen später den Karrieren der anderen, werden übernommen, umgedeutet und auch uminterpretiert. »Es sind Schüler wie etwa Heinrich Schmidt, die stark nationalistisch angehaucht sind. Man sieht Haeckel als großen deutschen Germanen. Da ist schon eine Linie erkennbar bis hin zur Universität Jena im Dritten Reich, wo schließlich eine ›Rassen-Quadriga‹ etabliert wird.«

Heute gehört das Wort »Rasse« nicht mehr in den Sprachgebrauch der Wissenschaft. Die Franzosen haben es im vorigen Jahr aus ihrer Verfassung gestrichen.

Gemeint sind vier prominente Köpfe, darunter der NS-Rassenhygieniker Karl Astel, »der zunächst nach Weimar berufen wird als Präsident des Thüringischen Landesamtes für Rassewesen, später dann auch eine Professur bekommt«. Diese wird folgend umbenannt, denn, so Uwe Hoßfeld: »Der Begriff ›Menschliche Züchtungslehre und Vererbungsforschung‹ ist selbst in Weimar nicht gut angesehen.« Man wird also »Menschliche Erbforschung und Rassenpolitik« als Etikett nutzten.

Heute gehört das Wort »Rasse« nicht mehr in den Sprachgebrauch der Wissenschaft. Die Franzosen haben es im vorigen Jahr aus ihrer Verfassung gestrichen. Und so bringt man – im 100. Todesjahr von Ernst Haeckel – gerade in Jena eine Idee auf den Weg, um auch hierzulande den Gebrauch dieses Wortes, das noch im Grundgesetz steht, zu hinterfragen.

Die Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft im September ist dafür der ideale Anlass. Geplant ist deshalb eine »Jenaer Erklärung«, für die sich jetzt schon etliche Wissenschaftler diverser Fachbereiche starkmachen. Denn, so der Evolutionsbiologe Martin S. Fischer, »wir in Jena haben von allen deutschen Universitäten die größte Verpflichtung, uns zum biologisch begründeten Rassismus zu äußern«.