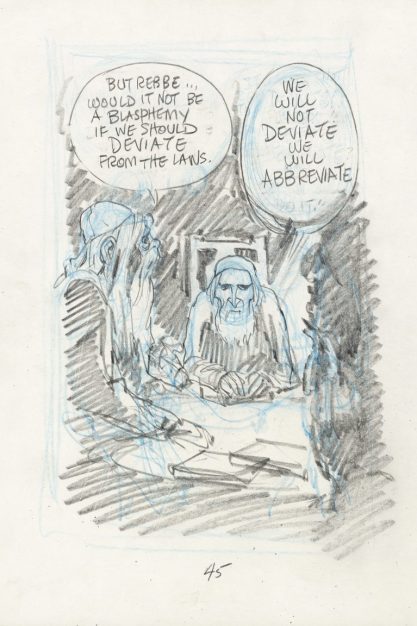

Das Comicbuch, das Eisners Schaffen prägte, ist eigentlich fast ein Spätwerk. Denn erst 1978 erschien die Erzählung Ein Vertrag mit Gott, die heute als Geburtsstunde des Graphic-Novel-Genres gilt. Darin erzählt der Zeichner in vier Kapiteln die Geschichten jüdischer Einwanderer im New York der 1920er-Jahre.

EINWANDERLEBEN Das Buch war durchaus auch von William Erwin Eisners Lebensgeschichte geprägt, denn er kam 1917 als Sohn jüdischer Migranten in Brooklyn auf die Welt. Es ist ein düsteres, gewaltsames Bild des Einwandererlebens, das Eisner in seinem Buch entworfen hat. Dabei wird seine Erzählung von dem inzwischen berühmten eigenen Strich begleitet, der die Straßen der Bronx und das mühselige Dasein und Schaffen ihrer Bewohner zum Leben erweckt.

Eisner war nicht nur ein talentierter Zeichner, er war auch durchaus geschäftstüchtig. Und Comics entwickelten sich in den 30er-Jahren zu einem gewinnbringenden Business. Er baute bereits 1936 ein eigenes Studio auf, in dem er eine 16-seitige Comicbeilage für Zeitungen produzieren ließ. Darunter auch seinen eigenen Comic The Spirit, für den er zwölf Jahre lang insgesamt 645 Folgen produzierte. Doch richtig berühmt wurde er durch seine großen Erzählungen.

ORIGINALE Kein Wunder, dass sich Alexander Braun, der die Dortmunder Eisner-Ausstellung kuratiert hat, über ein Highlight besonders freut: »Ich bin ein bisschen stolz auf die zehn Seiten, die wir aus Ein Vertrag mit Gott zeigen können, darunter auch Beispiele aus der legendären Regensequenz ganz zu Anfang des Buches. Das sind zweifellos Inkunabeln der Comic-Historie.«

Ein kompletter »Spirit«-Comic wurde aus dem Familienbesitz der Nachkommen erworben.

Doch auch aus dem früheren Werk Eisners gibt es in der Ausstellung einiges zu sehen. So hat Braun Originale aus allen Schaffensperioden zusammengetragen. Zum Teil stammen die Ausstellungsstücke aus Österreich, Belgien oder den USA. Einige Exponate wie ein kompletter Spirit-Comic wurden sogar aus dem Familienbesitz der Nachkommen erworben. Die Dortmunder Ausstellung umfasst das gesamte Eisner-Werk, von den frühen Comicstrips bis zu den epischen Graphic Novels.

Bis zu seinem Tod im Jahr 2005 arbeitete Eisner unermüdlich an seinen grafischen Erzählungen. Sein Hang zum Pulp-Roman spiegelt sich in seiner eigenen Erzählweise wider. Eisners Stil ist düsterer als der anderer Zeichner zu seiner Zeit. So prägte er mit seinem Talent das Genre von Beginn an entscheidend mit. Und er interessiert sich für die kleinen Leute und deren gebrochene Biografien. Selbst seine Heldenfigur Spirit dient letztlich nur als Vorwand, um in den Nebenrollen den Figuren der Kleingangster und Milieu-Charaktere eine Bühne zu verschaffen.

PULP Den Begriff der »Graphic Novel«, der heute gängig ist, hat tatsächlich Eisner selbst zum ersten Mal benutzt. Er bezeichnete den Vertrag mit Gott mit diesem Zusatz.

Es war auch ein trotziges Ringen um Anerkennung für sein Genre. Denn eine Graphic Novel war mehr als »nur« ein Comic, es war ein legitimes literarisches Werk – geschaffen von Autoren, die als ihr Erzählmittel eben auch Zeichnungen nutzen. Die Vielfalt der grafischen Erzählungen, die sich heute in nahezu jeder Buchhandlung findet, wäre eine späte Genugtuung für Eisner gewesen.

Parallel zur Ausstellung erscheint dieser Tage im avant-Verlag eine begleitende 384-seitige Monografie. Das aufwendige, reich bebilderte Begleitbuch des Kurators Alexander Braun beleuchtet nicht nur das Lebenswerk Eisners, sondern ist auch als eine Art Rundreise durch die Entwicklung des gesamten Genres zu betrachten.

Der Comicexperte Braun hat den renommierten Eisner-Preis bereits zweimal gewonnen, im Jahr 2015 und noch einmal im vergangenen Jahr. Da allerdings war die Ausstellung längst in Planung, der nach dem großen Zeichner benannte Preis reiner Zufall. Der wird nämlich von einer unabhängigen Non-Profit-Organisation vergeben, Braun erhielt die Auszeichnung als Herausgeber der Gesamtausgabe des Tageszeitungsklassikers Krazy Kat von George Herriman.

MONOGRAFIE Für die Ausstellung und seine ausführliche Monografie hatte Braun schon weit früher Kontakt zu Eisners Verleger Denis Kitchen und der Familie aufgenommen. Eisners Witwe Ann starb im vergangenen November, die 97-Jährige hat das Projekt sehr wohlwollend begleitet – »nicht zuletzt, weil es im deutschsprachigen Raum stattfindet«, sagt Braun. »Denn Anns Familie hat deutsche Wurzeln, und Will Eisners Vater ist 1914 aus Wien ausgewandert. Will kannte also von zu Hause sowohl Deutsch als auch Jiddisch.«

Eisner selbst lebte sein eigenes Judentum indes kaum. Braun beschreibt ihn als Atheisten und Humanisten: »Wenn es jüdische Aspekte in seinem Werk gibt, dann weil das die kulturelle Sozialisation war, die er in New York an der Lower East Side erfahren hatte.« Doch der Zeichner engagierte sich stark gegen Antisemitismus, es war seine Lehre aus dem 20. Jahrhundert.

AKTUALITÄT »Eisner hatte es einfach satt, dass Menschen nicht einfach nur für das angesehen werden, was sie sagen oder tun«, fasst Braun zusammen. Das mache sein Werk auch heute angesichts des wiederkehrenden Populismus und Nationalismus brandaktuell. »Gegen diesen Irrsinn aus Intoleranz und Dummheit hat sich Eisner aufgelehnt.«

Eigentlich hätte die Ausstellung längst eröffnen sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin verschoben. Nun hofft Braun auf eine Eröffnung Mitte März. Bis Ende Juni sollen die seltenen Einblicke in das Schaffen des Comic-Vorreiters noch im Dortmunder »Schauraum Comic+Cartoon« zu sehen sein, sobald es die Corona-Einschränkungen erlauben; der Eintritt ist frei. Bis dahin findet man die virtuelle 3D-Ausstellung zu Eisners Werk auch im Internet.

Alexander Braun: » Will Eisner – Graphic Novel Godfather«. avant, Berlin 2021, 384 S., 39 €