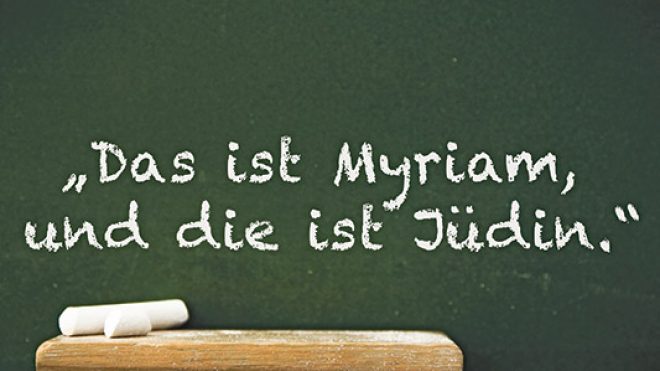

»Du Christ!« – Wäre es denkbar, dass auf Schulhöfen in Deutschland jemand mit diesen Worten beleidigt würde? Wohl kaum. Dagegen ist »Du Jude« zu einem gängigen Schimpfwort beziehungsweise einer Anmache geworden, nicht mehr nur auf Schulhöfen.

Mit diesem Gedankenspiel in der Einleitung des neuen Buches Du Jude - Antisemitismus-Studien und ihre pädagogischen Konsequenzen scheint gleich die gesamte Komplexität des Themas Antisemitismus auf.

Der Band wird herausgegeben vom Zentralrat der Juden in Deutschland und versammelt Beiträge zahlreicher prominenter Autoren wie zum Beispiel Julia Bernstein, Andreas Zick, Felix Klein, Michael Blume, Natan Sznaider, Christian Staffa, Monika Schwarz-Friesel, Micha Brumlik und Stefanie Schüler-Springorum. Zum Teil gehen sie auf eine Konferenz zum Thema in Frankfurt am Main zurück.

Die Ansprache »Du Jude« ist eigentümlich: »Sachliche Wortbedeutung und diskriminierende Zuschreibung verbinden sich mit ein und derselben Vokabel«, schreiben Doron Kiesel und Thomas Eppenstein zu Beginn des Buches. Damit ziele die Äußerung »auf die nackte Existenz« und nehme Züge einer allgemeinen Verunglimpfung an - sprich: Mit »Du Jude!« kann im Grunde jeder angemacht werden.

ALLTAG »Antisemitismus ist damit ein umfassendes Phänomen der Ausgrenzung, das unabhängig von Alter, Religion, Herkunft, Bildungsabschluss, Geschlecht oder Hautfarbe auftritt«, so die Autoren. Das reicht von offener Aggression bis hin zu scheinbar beiläufigen Bemerkungen im Alltag. Und weil Antisemitismus so umfassend ist, müsse sich auch die gesamte Gesellschaft mit ihm auseinandersetzen.

Was also hilft? Die Expertin Greta Zelener plädiert auf der einen Seite für Besuche in Museen und KZ-Gedenkstätten, auf der anderen Seite zusätzlich für interreligiöse Begegnungen.

Das ist nicht leicht und außerdem unbequem. Denn wegen seiner Komplexität vergleichen die Autoren den Antisemitismus mit einem Virus, das mutiert. Das Buch will über Antisemitismus mit Hilfe der Wissenschaft aufklären, und »nicht zuletzt« sollen Impulse zu einer Veränderung der Bildungslandschaft gesetzt werden. Diese sei momentan mit Blick auf eine antisemitismuskritische Bildung »noch weitgehend fragmentiert und befangen«. Der Sammelband gibt Pädagogen Ratschläge, wie sie im Fall von Antisemitismus reagieren können.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, nimmt in seinem Beitrag die Rahmenbedingungen an Schulen in den Blick und fordert, dass antisemitische Vorfälle Konsequenzen haben müssten. »So halte ich die Einrichtung eines Meldesystems für antisemitische Vorfälle in den Schulen für zwingend geboten.« Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Uwe Becker, gibt zu bedenken, dass Lehrer und Pädagogen über das Wissen verfügen müssten, um gegen Juden gerichtete Äußerungen oder Angriffe als solche zu erkennen.

BEGEGNUNGEN Greta Zelener, die zu jüdischer Erwachsenenbildung im 21. Jahrhundert forscht, plädiert auf der einen Seite für Besuche in Museen und KZ-Gedenkstätten, auf der anderen Seite zusätzlich für interreligiöse Begegnungen, bei denen gekocht oder Musik gemacht werde – so könnten alltägliches Judentum gezeigt und Berührungsängste abgebaut werden und sogar Freundschaften entstehen.

»Neunzig Minuten in der Woche können nur eine begrenzte Wirkung entfalten – aber neunzig Minuten sind auch nicht nichts.«

Der evangelische Pfarrer Martin Vahrenhorst, der den Umgang mit Antisemitismus im christlichen Religionsunterricht beleuchtet, betont, dass er in den Lehrplänen vornehmlich als historisches Thema auftauche. Wenn Schülern im Religionsunterricht Toleranz vermittelt werde, sei dies ein »Beitrag zu einer Bekämpfung antisemitischer Denkmuster«. Lehrer sollten da Vorbilder sein. Vahrenhorst hält fest: »Neunzig Minuten in der Woche können nur eine begrenzte Wirkung entfalten – aber neunzig Minuten sind auch nicht nichts.«

VERSTÄNDNIS Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, warnt davor anzunehmen, dass formale Bildung immun gegen Judenfeindschaft mache: »Die Mehrzahl der Teilnehmer an der Wannseekonferenz, die die Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden plante, trug - meist juristische - Doktortitel.«

Über antisemitische Maßnahmen hätten jüdische Konkurrenten ausgeschaltet werden können. Blume plädiert daher dafür, den Bildungsbegriff weg vom Formalen und von Titeln hin zu einem ganzheitlichen, tiefen Verständnis zu öffnen.

Hrsg. vom Zentralrat der Juden in Deutschland: » ‚Du Jude‘ - Antisemitismus-Studien und ihre pädagogischen Konsequenzen«, Hentrich & Hentrich, 272 S., 22,90 €