Was kommt heraus, wenn britischer mit jüdischem Humor kollidiert? Ein Roman von Howard Jacobson. Anlässlich des 400. Todestages von William Shakespeare am 23. April hat der britische Verlag Hogarth Press zusammen mit dem Münchner Knaus-Verlag das »Hogarth Shakespeare Projekt« gestartet, bei dem zeitgenössische Autoren wie Margaret Atwood, Jo Nesbø oder Gillian Flynn berühmte Werke des englischen Nationalhelden neu erzählen. Den Auftakt machen Jeanette Winterson mit Das Wintermärchen und eben Howard Jacobson, der sich des Kaufmanns von Venedig angenommen hat.

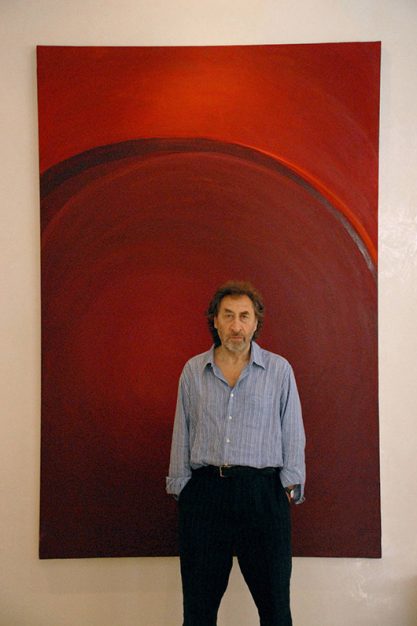

Und so viel sei vorab verraten: Einen geeigneteren Schriftsteller als Howard Jacobson hätte es für dieses Projekt nicht geben können. Shakespeare begleitet den 1942 in Manchester geborenen Autor seit Beginn seiner Karriere; bereits in seiner allerersten Veröffentlichung beschäftigte er sich mit dem englischen Nationaldichter. Nun kehrt er mit seiner Neuerzählung des Shylock zu Shakespeare zurück – für Jacobson »das verstörendste Schauspiel aus der Feder des Dramatikers, aber für einen britischen Romancier, der zufällig noch Jude ist, auch die größte Herausforderung«.

Autoteile Jacobson, der sich selbst eher als jüdische Jane Austen begreift und nicht mit Shakespeare verglichen werden möchte, geht sehr frei mit der Vorlage um. Die Motive allerdings bleiben die gleichen: Auch bei ihm ist Recht nicht gleich Moral, und die Gnade des Neuen Testaments prallt auf das eherne Gesetz des Alten. Die Handlung verlegt er von Italien nach England.

Dort sitzen die beiden Freunde Simon Strulovitch und Shylock beisammen und klagen einander ihr Leid. Der eine, Strulovitch, ist Philanthrop mit einer beachtlichen Sammlung jüdischer Kunst, der sein Geld mit Autoteilen verdient hat. Der andere, Shylock, ist nur dann richtig glücklich, wenn er mit seinem Schicksal hadert und unglücklich ist. Oder handelt es sich bei den Freunden um ein und dieselbe Person? Der Dialog nur ein Selbstgespräch?

Jedenfalls klagen beide über ihre ach so missratenen Töchter. Wobei es Strulovitch härter trifft. Dessen aufmüpfige Tochter Beatrice ist in die Kreise der leichtlebigen Erbin Plurabelle und deren persönlichem Assistenten D’Anton geraten. Nicht der richtige Umgang für ein jüdisches Mädchen, findet Strulovitch. Generell möchte er seine 16-jährige Tochter Beatrice keinesfalls mit einem Gojim liiert sehen. Als er einmal dazukommt, wie sie einen chinesischen Jungen küsst, wirft er ihr entgeistert an den Kopf, sie lasse »Hitler doch noch gewinnen«.

Hitlergruß Wie konnte dieses Kind nur so missraten, fragt sich Strulovitch. Hochkultiviert mit Mozart und Schubert aufgewachsen, geht sie jetzt auf Partys, bei denen ein DJ mit dreckigen Fingern über Schallplatten kratzt und »Macht Krach!« ins Mikrofon brüllt. Noch schlimmer: Seit Neuestem geht Beatrice mit dem Fußballprofi und Unterhosenmodel Gratan Howsome, der ein erzieltes Tor doch tatsächlich mit Hitlergruß bejubelte.

Das sei im Eifer des Gefechts geschehen, beteuert zwar der Fußballer und will sein Fehlverhalten kompensieren, indem er mit einer Jüdin ins Bett geht. Strulovitch bestellt ihn zu sich und fordert eindringlich von Howsome, dass er sich zumindest beschneiden lässt, wenn er sich schon mit seiner Tochter einlässt. Entsetzt von diesem Vorschlag, flieht der Fußballstar mitsamt Beatrice nach Venedig.

Parallel zu diesem Handlungsstrang tut sich wie bei Shakespeare ein zweiter auf. Der erzählt von Plurabelle (im Original Porzia), die ein schlechtes Gewissen hat, weil sich die minderjährige Beatrice und Howsome in ihrem Haus kennenlernten. Von Strulovitch unter Druck gesetzt, der verlangt, sie solle ihm seine Tochter zurückbringen, überredet sie ihren Assistenten D’Anton zu einem Deal: Wenn der Fußballer sich schon nicht beschneiden lässt, dann doch wenigstens D’Anton – zur Sühne gewissermaßen.

konversion Aus dem verpfändeten Stück Fleisch bei Shakespeare wird bei Jacobson die Vorhaut. Und wo im Original am Ende Shylock zum Christentum konvertiert, entlarvt sich in der Adaption der vermeintliche Christ D’Anton als bereits beschnittener Jude. Manchmal hat man ein wenig Mühe, den ganzen Tiraden zu folgen. Mit welcher durchtriebenen Ironie Howard Jacobson die Vorlage aber verfremdet und sie sich zu eigen macht, sucht in der britischen Gegenwartsliteratur schlicht seinesgleichen.

Nicht selten erinnert die Zeichnung der Figuren an seinen Bestseller Die Finkler-Frage, in dem auch so manches Thema des neuen Buches bereits anklang. Kurzum: Shakespeares Drama liefert Jacobson die Bühne, auf der er sein eigenes Thema – den Stolz und das Hadern seiner Protagonisten mit ihrem Judentum – durchdeklinieren kann.

Mit schwarzem Humor schreibt Jacobson auch über das Schicksal der jüdischen Gemeinschaft, in der Geschichte immer wieder Opfer von Pogromen geworden zu sein und genau dafür noch verantwortlich gemacht zu werden. Gegen Ende des Buches lässt er eine seiner Figuren über Juden sagen: »Sie rücken sich ins Zentrum jedweden Dramas, menschlicher wie theologischer Natur. Immer schon tun sie das. Ich sehe es als eine politische Traurigkeit. Der Kleister des Selbstmitleids ist stark. Wie emotionale Erpressung.«

Sprachlich eifert Jacobson seinem Vorbild aus dem Elisabethanischen Zeitalter nach. Kunstvoll setzt er seine Helden in Szene und dreht manchmal eine Pirouette zu viel. Aber mal ehrlich: Das ist bei William Shakespeare nicht anders.

Howard Jacobson: »Shylock«. Knaus, München 2016, 288 S., 19,99 €