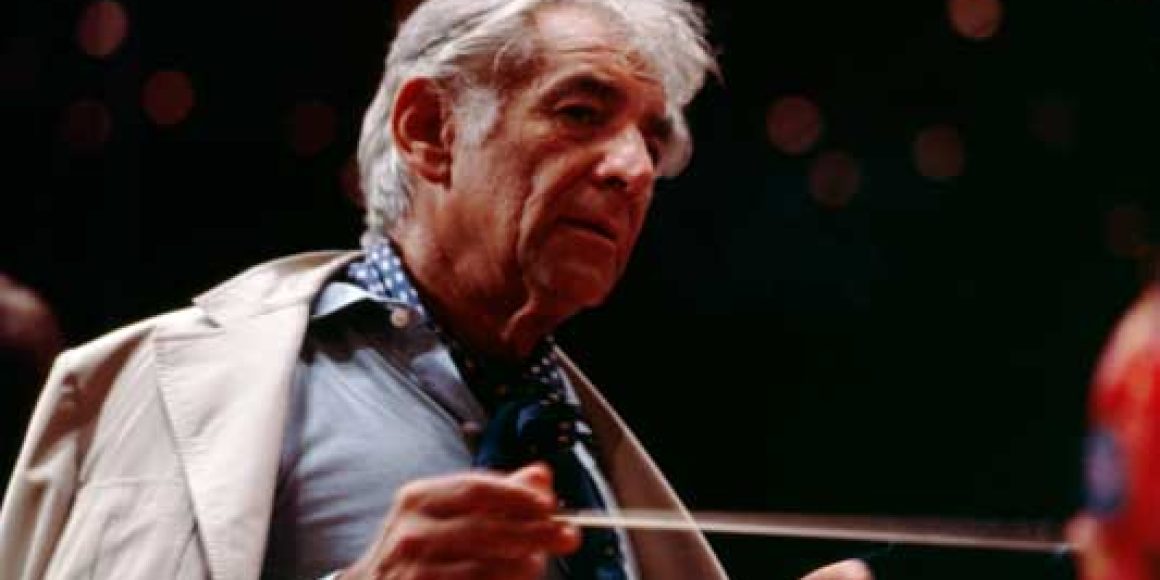

Im Dezember 1989, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, dirigierte Leonard Bernstein (1918–1990) in Berlin Beethovens Neunte Symphonie. Den Schlusschor des vierten Satzes, der Schillers berühmtes Gedicht »Freude schöner Götterfunken« zitiert, formulierte er um in »Freiheit schöner Götterfunken«. Er sei sicher, sagte er, Beethoven wäre damit einverstanden gewesen. Es war sein letzter großer Fernsehauftritt: Ein Dreivierteljahr später, am 14. Oktober 1990, starb der Komponist und Dirigent in New York.

Als seine Karriere begann, war er gerade einmal 25 Jahre alt: Am 14. November 1943 sollte der aus Deutschland emigrierte Bruno Walter die New Yorker Philharmoniker in der Carnegie Hall dirigieren. Er wurde krank. Bernstein, ein Nobody, übernahm das Konzert – ohne Probe und ohne Änderung des Programms, er dirigierte Robert Schumann, den Filmkomponisten Miklós Rózsa, Richard Strauss und Richard Wagner. Der Rundfunk übertrug das Konzert landesweit. Bernstein wurde in den USA über Nacht berühmt.

erfolg Der Erfolg war kein Zufall. Leonard Bernstein, geboren am 25. August 1918 in Lawrence im US-Bundesstaat Massachusetts als Sohn einer ukrainisch-jüdischen Familie, hatte die bestmögliche Ausbildung gehabt. Er studierte in Harvard und lernte in Philadelphia bei Fritz Reiner das Dirigieren. Reiner war für seine Präzision und seine hohen Standards bekannt. Schon 1942 komponierte Bernstein seine erste Symphonie Jeremiah. Sie sei eine Auseinandersetzung gewesen mit der »Krise unseres Jahrhunderts, einer Krise des Glaubens«, sagte Bernstein.

Nach dem Rundfunk-Konzert ging seine Karriere stetig aufwärts. Er dirigierte bedeutende Orchester in den USA und ab 1946 auch in Europa. 1953 sprang er an der Mailänder Scala bei Luigi Cherubinis Medea ein. Maria Callas sang die Titelrolle. Später erinnerte er sich an ihre Bühnenpräsenz: »Man war wie von Sinnen.« 1958 wurde Bernstein als erster Amerikaner Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker.

Ein besonders inniges Verhältnis entwickelte Bernstein zur Musik Gustav Mahlers (1860–1911). Es begann Anfang der 60er-Jahre mit der ersten Schallplattengesamtaufnahme. In den nächsten Jahrzehnten wurde die Beschäftigung mit dem Komponisten immer intensiver. Er gab sich nun, schrieb Wolfgang Schreiber in dem Buch Große Dirigenten, »Mahlers symphonischen Erschütterungen hin ... der neurotischen Intensität von Intellekt, Ironie, Verzweiflung und Gefühlsüberschwang«.

chefposition Von den 70er-Jahren an, nachdem Bernstein die Chefposition in New York aufgegeben hatte, wurde Wien für ihn zum »Zauberort«. Er widmete sich besonders den Wiener Klassikern Haydn, Mozart und Beethoven. Parallel dazu förderte er aber auch immer wieder junge Musiker, zum Beispiel beim Schleswig Holstein Festival.

Als Komponist gewann er schon früh Profil. Durch die Filmmusik für Elia Kazans Die Faust im Nacken (1954) mit Marlon Brando, besonders aber durch seine Bühnenstücke Candide (1956) und sein Meisterwerk West Side Story (1957), eine moderne Romeo-und-Julia-Version. Die Bühnen-Inszenierung von Jerome Robbins und die Verfilmung von 1961 wurden zu Welterfolgen.

Es gab und gibt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele bedeutende Dirigenten, Herbert von Karajan, Claudio Abbado oder Simon Rattle. In einem Punkt unterschied aber Bernstein sich von ihnen: Er hat wie kein anderer das Fernsehen benutzt, um Musik populär zu machen. »Lenny« war auch ein Medienstar. Aber Bernstein wollte nicht sich als Künstler zelebrieren, sondern mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Wenn er sprechen, erzählen, erläutern konnte, war er in seinem Element – vor allem in seinen Sendungen für junge Zuschauer. Es ging ihm dabei nicht darum, musikalisches Fachwissen zu vermitteln. Leonard Bernstein wollte den Menschen die Ohren öffnen für das unmittelbare Erleben großer Musik.