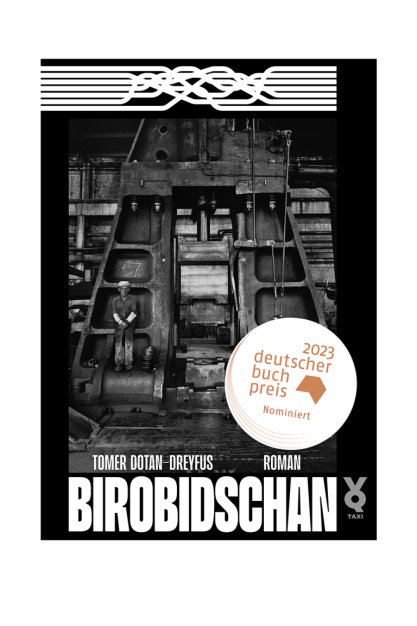

Fast schon idyllisch ist es in Birobidschan. Es gibt eine Scholem-Alejchem-Allee, eine Tageszeitung mit dem schönen Namen »Schtern«, und alle Menschen sprechen Jiddisch. Denn das ist die offizielle Zweitsprache neben dem Russischen. Wohl genau deshalb wählte Tomer Dotan-Dreyfus diese Region am äußersten östlichen Ende des russischen Riesenreichs zum Schauplatz seines ersten Romans, der es sogar auf die Longlist der nominierten Titel für den Deutschen Buchpreis 2023 schaffte.

Irgendwann hatte der 1987 in Haifa geborene Israeli, der seit rund zehn Jahren in Berlin lebt und als Lyriker sowie Übersetzer arbeitet, die Muttersprache seiner Großeltern für sich entdeckt und wollte der fast schon untergegangenen Lingua franca der aschkenasischen Diaspora so zu neuer Anerkennung und Aufmerksamkeit verhelfen.

Erzähltechnik der abrupten Zeitsprünge

Bemerkenswerterweise schrieb er aber das Buch auf Deutsch. Im Mittelpunkt von Birobidschan stehen gleich mehrere Familiengeschichten. Dabei wird immer wieder auf die Erzähltechnik der abrupten Zeitsprünge zurückgegriffen. Episode reiht sich so an Episode, was dem Ganzen den Charakter einer Collage verleiht.

Sukzessiv werden die einzelnen Protagonisten vorgestellt. Da wären die beiden Kindheitsfreunde Rachel und Alex, die mittlerweile ein Paar geworden sind, der ehemalige Waise Dmitri, der stotternde Polizist Solomon sowie ein ganzer Kosmos an Figuren, die in der Vergangenheit in Birobidschan gestrandet sind oder dort aufwuchsen und nie viel anderes außer dieser abgeschiedenen Region gesehen hatten.

Doch eines Tages tauchen zwei Fremde auf, angeblich auf der Suche nach gefährlichen Kragenbären, die aus China über den Fluss Amur herübergekommen wären. Und damit bringen sie ebenso Unruhe in den Ort wie ein stummes Mädchen. Zudem gibt es einen ersten Toten. »Der Mord an Boris veränderte die Zeit in Birobidschan, wie die Atombombe von Hiroshima die der ganzen Welt verändert hatte.«

Spätestens jetzt merkt man, dass Lyriker besser keine Romane schreiben sollten. Denn sprachlich ist das alles eine Nummer zu dick aufgetragen. Viel zu offensichtlich möchte Dotan-Dreyfus an die Traditionen des magischen Realismus anknüpfen, also den Erzählstil eines Leo Perutz oder Gabriel García Márquez.

Doch Formulierungen wie »Erinnerungen sind getarnte Träume«, die »inneren Sonnenuntergänge« oder »eine rothaarige Figur stand im Nachthemd mit nackten Armen und Beinen, ihre Haare wie Lava, verschüttet auf ihren Schultern« machen ihn angesichts eines solchen Sprachkitschs eher zur neuen Hedwig Courths-Mahler – aber letztendlich geht es ja auch in Birobidschan am Ende nur um die Sehnsucht nach einer heilen, in diesem Fall jiddischen Welt.

Historischer Kontext

Ebenso problematisch ist es, Birobidschan völlig losgelöst aus dem historischen Kontext als Folie für eine Romanhandlung zu benutzen. Dotan-Dreyfus blendet einfach alles aus, was zur Entstehung und Genese der Jüdischen Autonomen Oblast gehört, beispielsweise Moskaus Nationalitätenpolitik und die Tatsache, dass das ambitionierte Projekt, eine eigene sowjetjiddische Kultur zu etablieren, bereits der antisemitischen Kosmopolitenverfolgung Stalins zum Opfer fiel.

Das ist nicht nur fahrlässig, Birobidschan wird so auch – entgegen der eigentlichen Intention des Autors – zu einem völlig beliebigen Ort ohne Geschichte und damit austauschbar. Und eine fiktive Gesellschaft, in der Jiddisch die offizielle Sprache ist, hatte übrigens schon jemand anderes zum Romanstoff erkoren, und zwar Michael Chabon in Die Vereinigung jiddischer Polizisten. Aber jenes Buch zu lesen, macht wenigstens Spaß.

Tomer Dotan-Dreyfus: »Birobidschan«. Roman. Voland & Quist, Berlin 2023, 324 S., 24 €