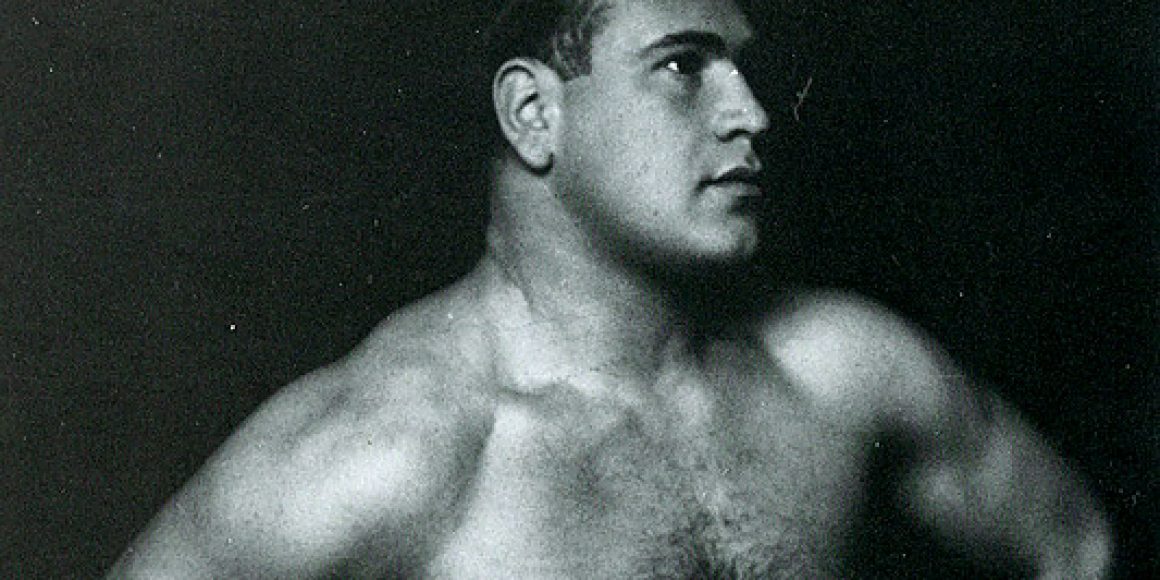

Als Hakoah Wien, der österreichische Fußballmeister von 1925, am 1. Mai des folgenden Jahres im Polo Ground zu New York gegen eine Kombination aus Spielern der New York Giants und Indiana Flooring antrat, war das ein großer Tag für den amerikanischen Fußball. 46.000 Zuschauer füllten die Ränge – so viele wie nie zuvor bei einem Fußballspiel in den USA. Es sollte 51 Jahre dauern, ehe der Rekord gebrochen wurde. Zur Zeit der Tournee, in deren Rahmen das Freundschaftsspiel in New York stattfand, hatte Hakoah ein Renommee, das mit dem eines erfolgreichen Champions-League-Teilnehmers von heute vergleichbar ist. Kein Wunder, dass Karl Kraus 1926 in der Fackel schrieb, »das Heroentum im Fußball« sei »längst keine gojische Angelegenheit mehr«. Der SC Hakoah war quasi eine Schmiede jüdischen Bewusstseins. Da liegt es nahe, dass ein Buch, in dem Historiker, Politologen und Soziologen anlässlich des 100. Geburtstags die Klubgeschichte aufarbeiten, ... mehr als ein Sportverein heißt. Die Gründung im Jahr 1909 war eine Reaktion auf das antisemitische Klischee vom körperlich schwachen Juden. Inspiriert von der Idee des »Muskeljudentums« verfocht der Verein, dass Sport die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen stärken solle.

Ein Beitrag untersucht, wie österreichische Tageszeitungen in der erfolgreichsten Zeit der Hakoah zwischen 1920 und 1928 über deren Spiele berichteten. Die »Deutschösterreichische Tages-Zeitung« schrieb rassistische Artikel, die Beiträge der christlichen »Reichspost« waren von einem »Kon- kurrenz-Antisemitismus« geprägt, und die sozialdemokratische »Arbeiter-Zeitung« versteckte ihren Antisemitismus anfangs zwischen den Zeilen, agitierte aber offensiv, nachdem in Österreich 1924 der Berufsfußball eingeführt worden war – »eine Entartung des Sports«, für die die Zeitung jüdische Funktionäre verantwortlich machte.

Das Wirken des SC Hakoah hatte also stets eine erhebliche politische Tragweite. 1936 setzten die Hakoah-Schwimmerinnen Judith Deutsch, Ruth Langer und Lucie Goldner ein Signal. Sie weigerten sich, bei den Olympischen Spielen in Nazideutschland an den Start zu gehen. Daraufhin sperrte sie der Österreichische Schwimmverband und annullierte ihre Rekorde. 1938, nach dem »Anschluss« Österreichs, wurde der SC Hakoah aufgelöst. Zumindest die prominenten Kicker überlebten den NS-Terror, Béla Kestler gelang sogar die Flucht aus dem KZ Buchenwald. Nach 1945 hatten einige Stars der 20er-Jahre als Trainer erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fußballs in Israel. Andere Überlebende bauten nach der Befreiung den SC Hakoah in Wien wieder auf. Man wollte »der staunenden Umwelt zeigen, dass auch ein Hitler nicht imstande war, jüdischen Sportsgeist zu vernichten«, sagte ein Funktionär 1946. In einer Vereinszeitung hieß es damals: »Die Hakoah kennt nur ein hohes Ideal: für Israel zu kämpfen.«

Als 2008 auf dem Hakoah-Sportgelände, das dem Verein 1938 geraubt worden war, das Karl Haber Sport- und Freizeitzentrum eingeweiht wurde, sagte Paul Haber, der Sohn des Namensgebers, stolz: »Vor 70 Jahren wurde der Verein von der SA zerschlagen. Aber das Dritte Reich ist unter-gegangen - und die Hakoah lebt!«