Reinhard Heydrich hat hochrangige Vertreter des NS-Regimes eingeladen. Sie kommen aus wichtigen Behörden und Institutionen. Alle sind in der antijüdischen Politik aktiv und verfolgen dabei unterschiedliche Interessen»: Im Haus der Wannsee-Konferenz wurde am vergangenen Sonntag eine neue Dauerausstellung vorgestellt, die sich – wie in der anfangs zitierten Passage aus dem Katalog – in einfacher Sprache auch an Besucher wendet, die sich bisher wenig mit dem Thema befasst haben.

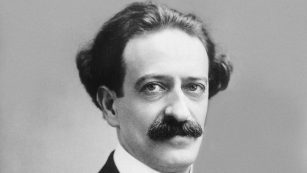

Völkermord «Die Männer sprechen über die ›Endlösung der Judenfrage‹. Im Zentrum steht der Plan zum Mord an allen Jüdinnen und Juden Europas, dem niemand widerspricht», heißt es weiter im Text, den alle verstehen sollen. Zu der «Besprechung mit anschließendem Frühstück» hatte SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich in seiner Funktion als Chef der Sicherheitspolizei und des SD eingeladen. Thema waren Organisation und Koordination des Völkermords an den europäischen Juden, die zu diesem Zeitpunkt längst begonnen hatte.

Das Haus der Wannsee-Konferenz (so wurde das Zusammentreffen 15 hochrangiger Nationalsozialisten am 20. Januar 1942 im Nachhinein genannt) ist eine der wichtigsten Täterorte der NS-Zeit. Die neoklassizistische Villa Marlier am Großen Wannsee 56/58, erbaut 1914/15, war während der NS-Zeit ein Gästehaus der SS. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dort eine Bildungsstätte und später ein Schullandheim untergebracht. Erst 1992 wurde die Gedenk- und Bildungsstätte «Haus der Wannsee-Konferenz» unter ihrem Gründungsdirektor Werner Schoenberner offiziell eröffnet.

Michelle Müntefering nannte die neue Dauerausstellung ein «Erkenntnisprojekt».

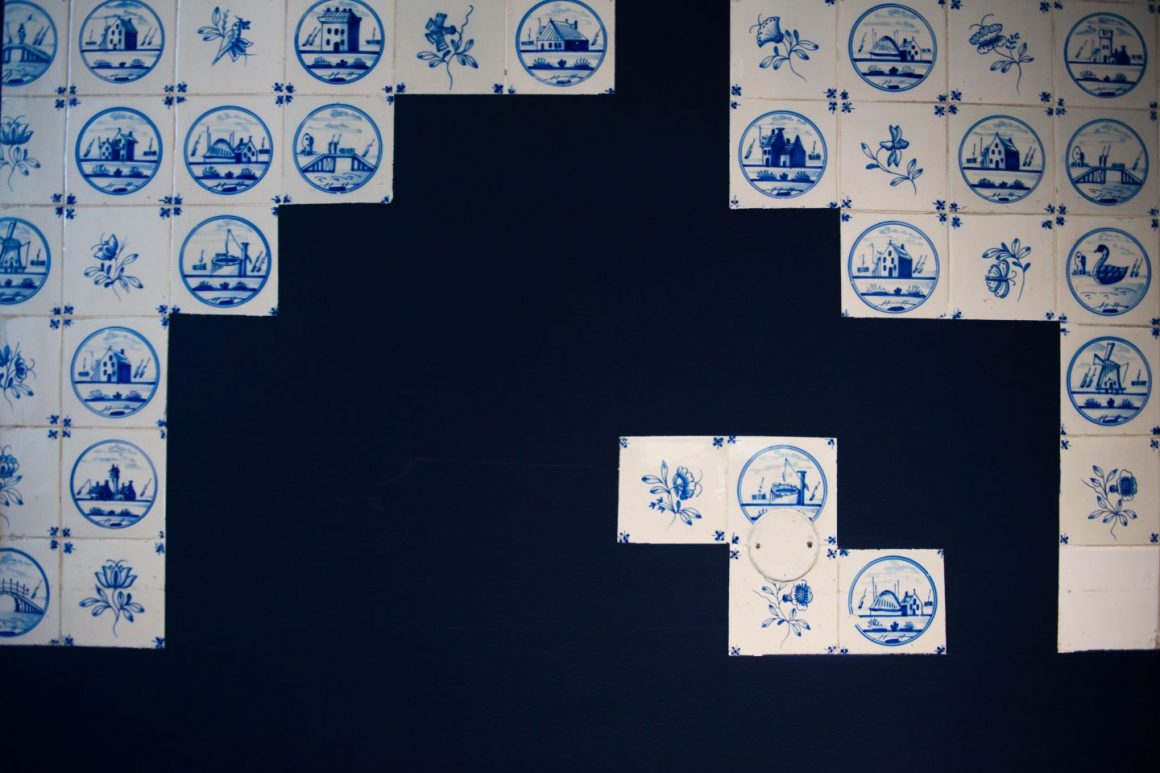

Ab 2006 war eine zweite Dauerausstellung zu sehen – inklusive eines Tisches als Symbol für die Konferenz. Doch das Möbelstück stammte laut Hans-Christian Jasch, Gedenkstättendirektor seit 2014, nicht aus der NS-Zeit. Zudem sei gar nicht klar, in welchem Raum die Täter getagt hätten. Nun ist der Tisch verschwunden.

«pilot» Die neue Dauerausstellung soll laut Jasch auch Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern, Blinden und Lernbehinderten berücksichtigen. Ziel ist ein «inklusives ›Design für Alle‹». Ein großer Teil der Vorab-Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag widmete sich «Expertinnen in eigener Sache», die in die Konzeption miteinbezogen wurden. Immer wieder fiel das Wort «Pilotcharakter».

Anschaulich soll die Ausstellung sein und weniger textlastig. «Empfinden» wird großgeschrieben, verstärkt wird an die Gefühle der Besucher appelliert, indem Zeugenaussagen und Erklärstationen Details des Massenmords bei Erschießungen und in den Vernichtungslagern vermitteln. Elke Gryglewski, stellvertretende Direktorin und Leiterin der Bildungsabteilung, erklärte, es solle klar werden, dass es sich «bei den Betroffenen um Menschen» handelte. Daher würden die Opfer nicht als «Juden», sondern als Juden, Jüdinnen und Kinder bezeichnet. Ändert das etwas?

Am vergangenen Sonntag wurde die Schau offiziell eröffnet. Michelle Müntefering, Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, sagte zu der ebenfalls anwesenden Schoa-Überlebende Éva Fahidi: «Sie haben einmal gesagt, die Zeit ›danach‹ müsse eine neue Art der Erinnerungskultur einläuten, an der sich ›alle beteiligen müssen‹. Und das ist so wahr!» Erinnern müsse «gegenwärtig sein und nicht museal – ohne zu relativieren». Die Ausstellung im Haus der Wannsee-Konferenz setze «weniger Wissen voraus und arbeitet mehr mit visuellen Medien. Sie macht Gedenken nicht nur zum Erinnerungs-, sondern zu einem Erkenntnisprojekt. Das ist der richtige Weg.»

Ist es das? Die Urteile fielen unterschiedlich aus. Amory Burchard schrieb im Berliner «Tagesspiegel»: «Ein Spagat, der dem Kuratorenteam und dem Berliner Gestaltungsbüro Franke und Steinert, das unter anderem die auf ein junges Publikum abgestimmte neue Ausstellungsarchitektur des Berliner Anne-Frank-Zentrums entworfen hat, gelungen ist.»

Geschichtsmuseum Andreas Kilb hingegen resümierte in der «FAZ», das Haus der Wannsee-Konferenz werde nun «von einer Gedenkstätte zu einem Geschichtsmuseum». Im Dokumentationszentrum auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und in der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin ergebe sich die Dringlichkeit der Präsentation schon aus der Umgebung: «In dem neoklassizistischen Palast am Wannsee muss sie mit kuratorischen Mitteln erzwungen werden.»

Die neue Dauerausstellung buchstabiere das Ungeheuerliche in allen Einzelheiten durch, doch sie nehme dabei der Stätte auch etwas von ihrem Schrecken: «Sie sagt und zeigt uns, was wir fühlen sollen. Dabei wissen wir es nur allzu gut.»

Einen Teil ihrer Ausstellung änderte die Gedenkstätte bereits nach kritischen Nachfragen von Journalisten: Eine offenbar auch intern umstrittene «Partizipationsstation» wird nicht in Betrieb genommen. Das teilte die Gedenkstätte zwei Stunden nach Ende der Pressekonferenz mit.

Eine im Vorfeld kritisierte «Partizipationsstation» wurde nicht in Betrieb genommen.

An einer Video-Station wurden Bilder mit einer Verbotstafel für junge, männliche Flüchtlinge vor einem Schwimmbad in Bezug zur Vertreibung der Juden aus dem öffentlichen Leben in den 30er-Jahren gesetzt. Dabei hieß es «in Anlehnung» an ein Verbot im Frankfurter Stadtteil Bornheim: «Im Sommer 2016 werden an einigen öffentlichen Schwimmbädern Schilder aufgestellt, mit dem Hinweis, dass junge männliche Geflüchtete diese Bäder nicht alleine besuchen dürfen. Damit reagieren die Gemeinden auf die verbreitete Unterstellung, dass Geflüchtete häufig deutsche Frauen belästigen würden.»

Und weiter: «Vor dem Eingang steht das Plakat, das jungen männlichen Geflüchteten den Zutritt verwehrt. Kann man das Verhalten derjenigen, die in dieses Schwimmbad gehen, vergleichen mit dem der Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus das Freibad am Wannsee betreten haben?» Die Absicht sei, eine Debatte über Zuschauen und Wegsehen anzustoßen und keine Vergleiche zu ziehen, sagte Elke Gryglewski. Was wäre passiert, wenn die «Partizipationsstation» bei der Presse gut angekommen wäre?

Sprache Wer vor «Textlastigkeit» nicht zurückschreckt, kann in der Schau und auch auf der Website zahlreiche Dokumente einsehen, darunter ein Faksimile des einzigen erhaltenen Besprechungsprotokolls der Wannsee-Konferenz, das nach dem Krieg im Auswärtigen Amt gefunden wurde: «Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit (...) die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Im Zuge dieser Endlösung der europäischen Judenfrage kommen rund 11 Millionen in Betracht.»

Für manche Besucher (in politisch korrekter Diktion «jüdische Expertinnen in eigener Sache»?) reicht die Sprache der Täter, um sich das Grauen vorzustellen. Für alle anderen ist zu hoffen, dass Partizipation auch in Zukunft nicht zum Selbstzweck wird.

www.ghwk.de