Der Blick schweift in die Ferne. Ins Leere. Er ist nicht mehr verzweifelt, sondern schon darüber hinaus. Er ist resigniert und ahnungsvoll ob eines unvorstellbaren Unheils. Der Mund und die Haltung der Hand auf der Wange verstärken diese Ahnung ebenso wie die Gebärde der anderen Hand vor dem freien Oberkörper, als wolle sie eine Katastrophe abwehren. Anita Rée, die dieses Selbstporträt 1930 malte, hat die Katastrophe, die Schoa, nicht erlebt. Sie ging vorher. Die Hamburger Künstlerin und Jüdin nahm sich am 12. Dezember 1933 in Kampen auf Sylt mit Veronal das Leben.

Die Hamburger Kunsthalle würdigt jetzt Werk und Leben der Künstlerin mit einer umfangreichen Retrospektive, die nach einer Ausstellung 1986 mit 70 Werken überfällig war, um eine der größten Künstlerinnen der Hansestadt zu ehren. Mehr noch: Der Ausstellung gingen umfangreiche Forschungen voraus, die eine neue Orientierung über das Werk Anita Rées geben.

Anita Rée wurde am 9. Februar 1885 in Hamburg in eine assimilierte jüdische Familie geboren. Ihre Mutter Anna Clara kam aus Venezuela, ihr Vater Eduard Israel Rée aus Hamburg. Anita wird evangelisch getauft und erzogen. Und lebt zwischen den Kulturen der südamerikanischen und katholisch dominierten Heimat ihrer Mutter, dem liberalen Judentum in Hamburg und ihrer evangelischen Erziehung. Die Frage, wohin sie gehört, begleitet die Künstlerin und prägt ihr künstlerisches Werk.

»Entartet« Anita Rée war der Hamburger Kunsthalle seit jeher verbunden, denn der damalige Direktor Gustav Pauli hat die jüdische Künstlerin gefördert und mehrere Werke von ihr angekauft. Wilhelm Werner, Hausmeister der Kunsthalle, hat 1937 die damals von den NS-Schergen als »entartet« deklarierte Kunst der Jüdin Rée im Keller der Kunsthalle versteckt. Und damit gerettet.

»Die Hamburger Kunsthalle hat mit Abstand die größte öffentliche Sammlung von Werken Anita Rées in ihrem Bestand, und wir können mit vielen Leihgaben aus Museen und Privatbesitz anhand von mehr als 200 Exponaten zeigen, wie hervorragend diese Künstlerin ist«, sagt Kunsthallen-Kuratorin Karin Schick.

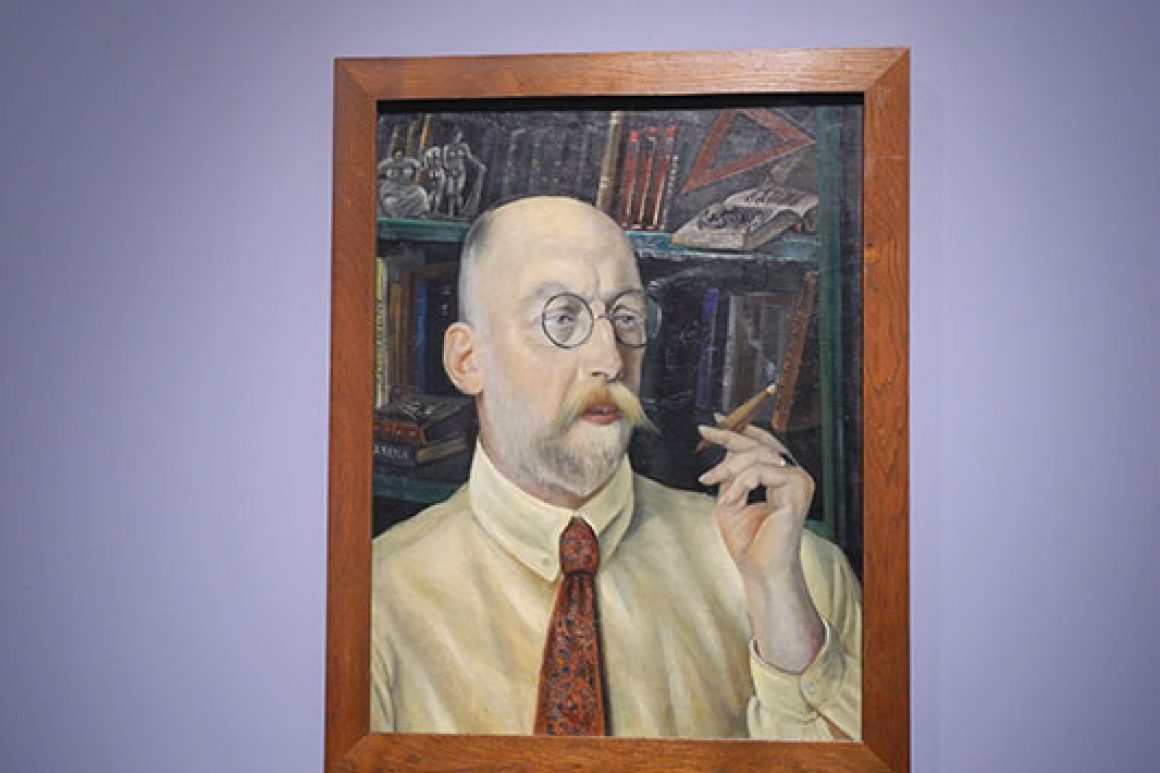

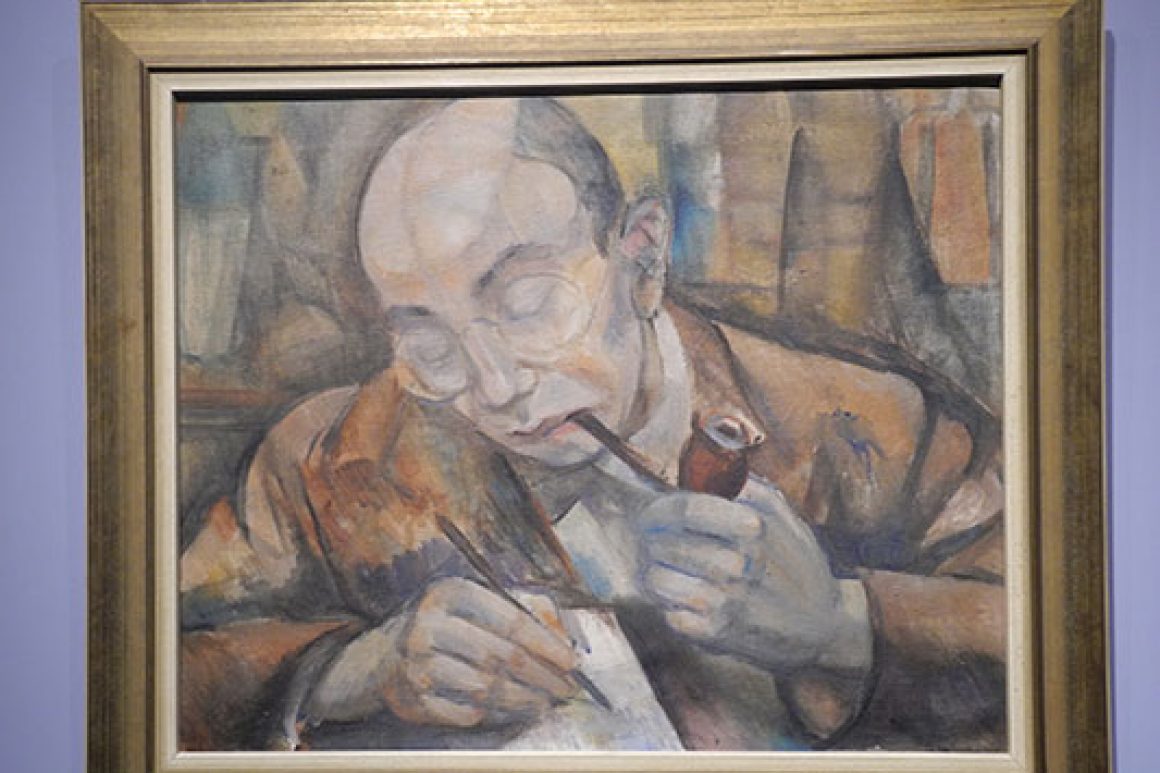

Die 48-jährige Expertin für die klassische Moderne spricht Anita Rée indes ab, Jüdin gewesen zu sein. Und steht damit im Gegensatz zu Maike Bruhns, Hamburger Kunsthistorikerin, Autorin, Kuratorin und Kunstsammlerin, die über vergessene Hamburger Künstler aus der Zeit des Nationalsozialismus forscht und publiziert und in ihrem Aufsatz über Anita Rée und Carl Einstein, den Anita Rée 1921 eindrucksvoll porträtierte, schrieb: »Wie Einstein bestimmte sie es (den Suizid) selbst, aber sehr viel früher: am 12. Dezember 1933 nahm sie sich auf Sylt das Leben, ausgebrannt, vereinsamt und am Ende ihrer Kräfte. Auch sie war Jüdin.« Das Gemälde ist in der Retrospektive zu sehen. Maike Bruhns erstellt auch das neue Rée-Werkverzeichnis und wird es im Februar präsentieren.

Technik Der Ausstellung gingen auch intensive Untersuchungen über Anita Rées Maltechniken voraus. Die Wissenschaftler entdeckten unter anderem, dass sie mit Bronze- und Goldplättchen Effekte erzielte, beispielsweise bei ihren 1924/1925 entstandenen Bildern mit kalabrischen Frauen. Sie ließ auch ihrem Hang zum Dekorativen freien Lauf, wie bei den minimalen Collagen, die sie kaum sichtbar in die Schalen auf den Kopf von Bildern mit italienischen Frauen setzte, oder bei ihren Fantasieschränken mit Affen und anderen Fabeltieren. Und sie malte sich selbst. Auch das erotische Gemälde »Halbakt vor Feigenkaktus« ist in der Ausstellung zu sehen. Die Farben sind warm, hell und kreidig wie auf einem Fresko von Giotto.

Allen ihren Werken liegt ihre große Meisterschaft als Zeichnerin zugrunde. Das ist vor allem an den Porträts ablesbar. Die Kindergesichter zeigen in klaren, eindrucksvollen Linien ungeschönt die Realität der Kleinen, ihren Seelenzustand, oftmals auch ihre Tristesse. Die große Melancholie Anita Rées liegt über fast allen ihren Werken.

Grossbürgertum In den 20er-Jahren war sie eine in Hamburg viel beachtete und angesehene Künstlerin. Allein schon durch ihre familiär großbürgerliche Stellung galt sie als strenge exotische Schönheit, originell, belesen und anstrengend. Sie hatte sich ein Netzwerk aufgebaut, holte sich Rat bei Max Liebermann in Berlin und Auguste Renoir in Paris, traf die Brüder Aby und Max Warburg ebenso wie Gustav und Ehefrau Magdalene Pauli, Richard und Ida Dehmel, erhielt Aufträge und war prägendes Mitglied der Künstlervereinigung Hamburger Secession.

Die aber ließ sie fallen, als sie zu einer Ausstellung ihr Bild »Weiße Nussbäume« (1922 bis 1925) einreichte. Argument: Es sei zu altmeisterlich im Stil. Dabei hatte Anita Rée sich während ihres Aufenthaltes in Paris 1912 und 1913 durch die Einflüsse französischer Kollegen immens weiterentwickelt. Doch mit dieser Ablehnung begann die Verfemung Anita Rées, zeitgleich mit dem Aufkeimen des Nationalsozialismus. Zurück aus Italien war Anita Rée aufgrund der Ausdruckskraft und Meisterschaft ihrer Malerei zwar eine angesehene Künstlerin, lebte und arbeitete aber auch ohne feste Wohnung in Pensionen und bei Freunden.

Sie geriet immer mehr zwischen die Welten, fragte immer mehr nach ihrer Identität, sehnte sich nach einer festen Partnerschaft, liebte aber auch ihre Freiheit. Das Andere, das Fremde faszinierte sie – und machte ihr zugleich die Heimat fremd. In einigen ihrer Werke wird sogar Ironie sichtbar wie in »Bertha im Herz-Jesu-Rahmen« von 1927. In den oft madonnenhaften Porträts italienischer Frauen, die zudem immer Züge ihrer Selbstbildnisse aufweisen zeigte sich ihr steter Hang zur Spiritualität.

Ins Veranstaltungsprogramm zur Ausstellung setzte die Hamburger Kunsthalle auch Vorträge über Kunst im interreligiösen Dialog, wie den von Monika Kaminska über jüdische Philosophie und von Özlem Nas, Turkologin von der nicht unumstrittenen Hamburger Schura, dem Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg.

Retrospektive Anita Rée: Hamburger Kunsthalle, Glockengießerwall 2, bis 4. Februar 2018, dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr