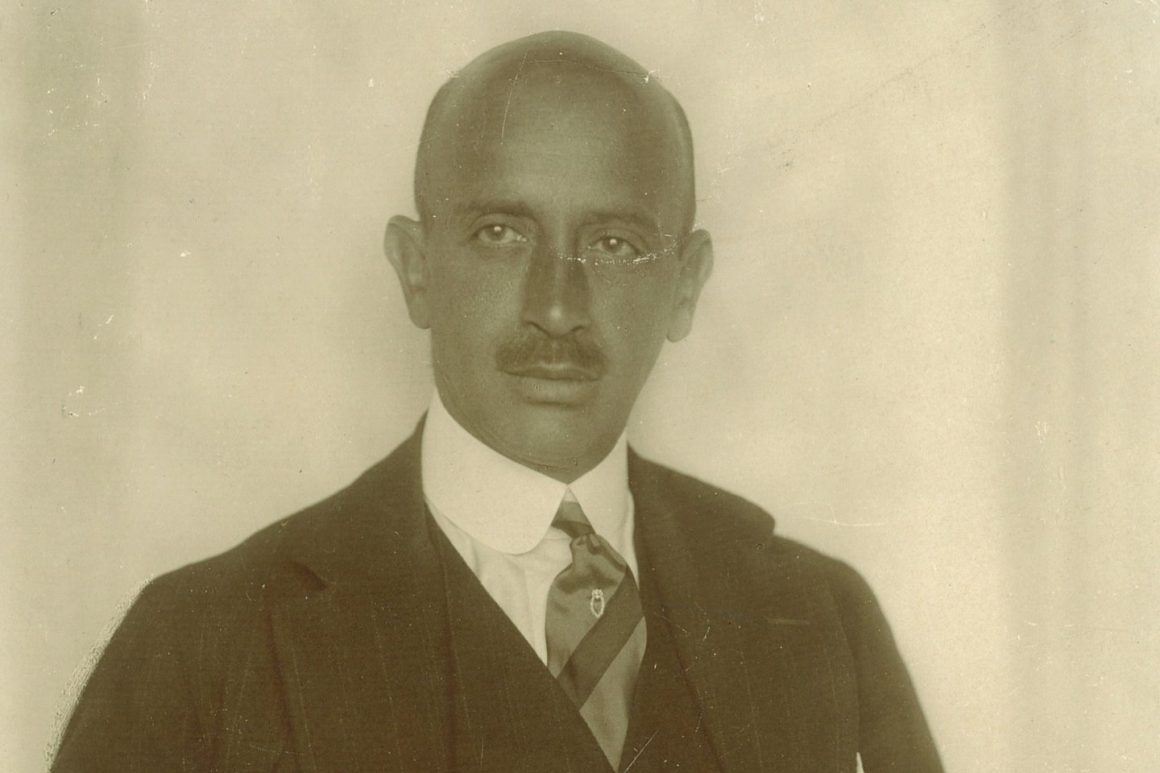

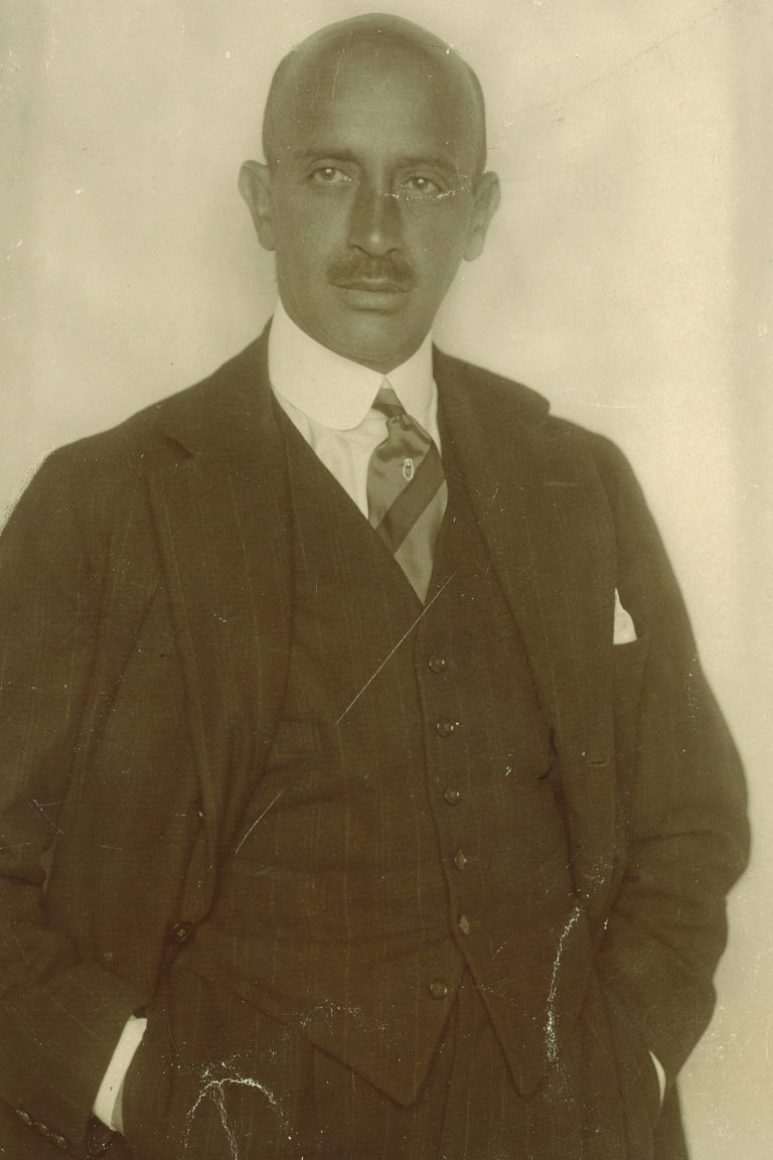

Wenn Maeva Emden durch Hamburg läuft, gibt es viele Orte, die sie an ihren Urgroßvater Max erinnern. Allein in Hamburg gehörten ihm mehr als 30 Grundstücke, darunter Teile des Botanischen Gartens und der Poloclub. Für seine Familie baute Emden ein Anwesen in Flottbek, das er nach den Bäumen benannte, die darauf standen: »Sechslinden«. »Hier ist mein Großvater geboren und aufgewachsen«, erzählt die 47-Jährige voller Stolz.

Ganztagsschule Heute ist in dem Gebäude eine private Ganztagsschule untergebracht. Von dem Erbauer ist nichts zu lesen, auch nicht auf der Website. Bekannter als die Person Max Emden ist das, womit der jüdische Kaufmann sein Geld verdiente: In den 20er-Jahren gehörten ihm Kaufhäuser wie das KaDeWe in Berlin oder das Oberpollinger in München.

Emden liebte es zu investieren. In seiner Heimatstadt Hamburg baute er für den Poloclub ein Haus. Er unterstützte die Universität, ebenso die Kunsthalle, und auch eine Siedlung soll er gebaut haben. »Er war Mäzen. Er hat sich dafür interessiert, wie eine Stadt aussehen soll.

Er war ein Kaufmann, der nicht nur Geld und Werte sammelte. Er war im Vorstand der Kunsthalle, hat die Universität Hamburg mitgegründet, Wissenschaft und Kultur waren ihm wichtig«, erzählt Maeva Emden. Nur: Außer der Familie erinnert sich in Hamburg kaum jemand an den Spender. »Kein Mensch kennt Max Emden«, ärgert sich die Urenkelin.

Um zu überleben, verkaufte Emden Teile seiner Kunstsammlung.

Wie kann es sein, dass Max Emden derart in Vergessenheit geriet? 1929 zog der Kaufmann in die Schweiz, wo er sich die Brissago-Inseln im Lago Maggiore gekauft hatte und darauf eine Villa errichten ließ. Emden war nicht nur erfolgreich, er liebte auch das Leben. Bilder aus dieser Zeit zeigen ihn braungebrannt und meist umgeben von wesentlich jüngeren Frauen. 1934 wird er Schweizer Staatsbürger.

ZWANGSVERKAUF Doch für die Nazis ist und bleibt Emden ein Jude, obwohl er konvertiert war. Seine Firma in Deutschland wird liquidiert, seine Grundstücke werden zwangsverkauft. Um zu überleben, verkauft Emden Teile seiner Kunstsammlung, darunter auch zwei Bilder des Malers Bernardo Bellotto, »Ansicht des Zwingergrabens in Dresden« sowie die »Ansicht der Karlskirche zu Wien«.

Die Bilder landen in Hitlers Privatsammlung. Kurz vor seinem Tod, im September 1940, habe Emden faktisch mittellos dagestanden, konstatiert ein Gutachter.

Außer der Familie erinnert sich in Hamburg kaum jemand an den Spender.

Emdens Sohn ergeht es nicht viel besser. Mit einem falschen Pass flieht er nach Chile, baut sich dort eine neue Existenz auf. »Er wollte nichts mit den Leuten zu tun haben, die aus Deutschland kamen«, erinnert sich Maeva. Erst allmählich könne sie sein Verhalten verstehen, seine Melancholie und Traurigkeit. Kurz vor seinem Tod 2001 habe er nur noch Deutsch gesprochen und erzählt, wie er von der Gestapo festgehalten wurde und nach Chile floh.

»Es ist schade, dass wir uns damals nicht alles merken konnten«, erinnert sich die Enkelin. Damals studierte Maeva Emden bereits in Berlin, wo sie sich in einen Hamburger verliebte. So kam sie zurück in die Stadt ihrer Vorfahren.

RECHERCHEN Eines Tages meldeten sich Rechtsanwälte bei der Familie, weil sie in Potsdam ein Grundstück zurückerstattet bekommen sollte. So begann auch Maeva Emden, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. »Dass Emden aus Hamburg weggegangen ist, nahm man ihm hier übel«, glaubt Joachim Winkelmann. Der pensionierte Hamburger Arzt beschäftigt sich in seiner Freizeit als Heimatforscher in Altona. So kam er auf Max Emden.

»Als die Nazis kamen, wollte man den Juden Emden vergessen, und vergessen – das blieb er dann auch.« Vor einigen Jahren setzte Winkelmann durch, dass in Hamburg ein kleiner Weg nach Emden benannt wurde. Zu wenig, findet der Heimatforscher nach wie vor.

Auch die Jewish Trust Corporation habe nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg die Grundstücke zurückgefordert, ohne die Erben zu kennen, berichtet Markus Stoetzel, ein Anwalt der Familie. Der Fall wurde eingestellt und gilt seitdem als abgeschlossen. Damals hatte die Stadt Hamburg behauptet, Max Emden sei kein Jude gewesen, es habe sich um rechtmäßige, reguläre Geschäfte zu angemessenen Bedingungen gehandelt», sagt der Anwalt. «So hat man der Familie vorenthalten, was ihr eigentlich vor 60 Jahren schon zugestanden hätte», so Stoetzel.

CANALETTO Seit 14 Jahren kämpft Stoetzel auch um die Rückgabe der beiden Canaletto-Bilder von der Bundesrepublik Deutschland. Eines der Bilder, «Ansicht des Zwingergrabens in Dresden», hing bis vor einigen Jahren in der Villa Hammerschmidt, dem Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten. Als Stoetzel den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler auf die Geschichte des Bildes hinwies, ließ dieser es abhängen. Inzwischen ist es im Dresdner Militärhistorischen Museum zu sehen. Den Restitutionsanspruch lehnten die zuständigen Behörden bislang ab.

Den Restitutionsanspruch lehnten die Behörden bislang ab.

Möglicherweise kommt nun Bewegung in den Fall. Ende März sprach sich die beratende Kommission für die Rückgabe der Bilder an die Familie aus. Noch steht nicht fest, ob die Bundesregierung der Empfehlung folgen wird. Man warte auf die Begründung, heißt es bei den zuständigen Behörden. Anwalt Stoetzel hofft, dass dadurch auch Bewegung in andere, noch anstehende Restitutionsfälle kommt.

FILM Auf einer Reise nach Italien hörte die Hamburger Filmemacherin Eva Gerberding erstmals die Geschichte von Max Emden. Sie begann zu recherchieren und drehte den Dokumentarfilm Auch Leben ist eine Kunst. Im April kam der Film in die Kinos. Gerberding hofft, dass dadurch die Geschichte bekannter wird. «Das Verhalten gegenüber den Erben ist moralisch unmöglich. Es geht nicht um Gerechtigkeit – es geht um Moral», so ihr Fazit.

Auch Maeva Emden wünscht sich, dass ihre Familiengeschichte noch zu einem guten Ende kommt. Die Rückgabe der Bilder wäre eine Art Versöhnung, so die Wahl-Hamburgerin. Ebenso hofft sie, dass die Stadt Hamburg noch Wege findet, das Andenken an ihren Urgroßvater zu würdigen. Für sie und ihre Familie wäre es eine späte Genugtuung für das, was sie verloren haben.