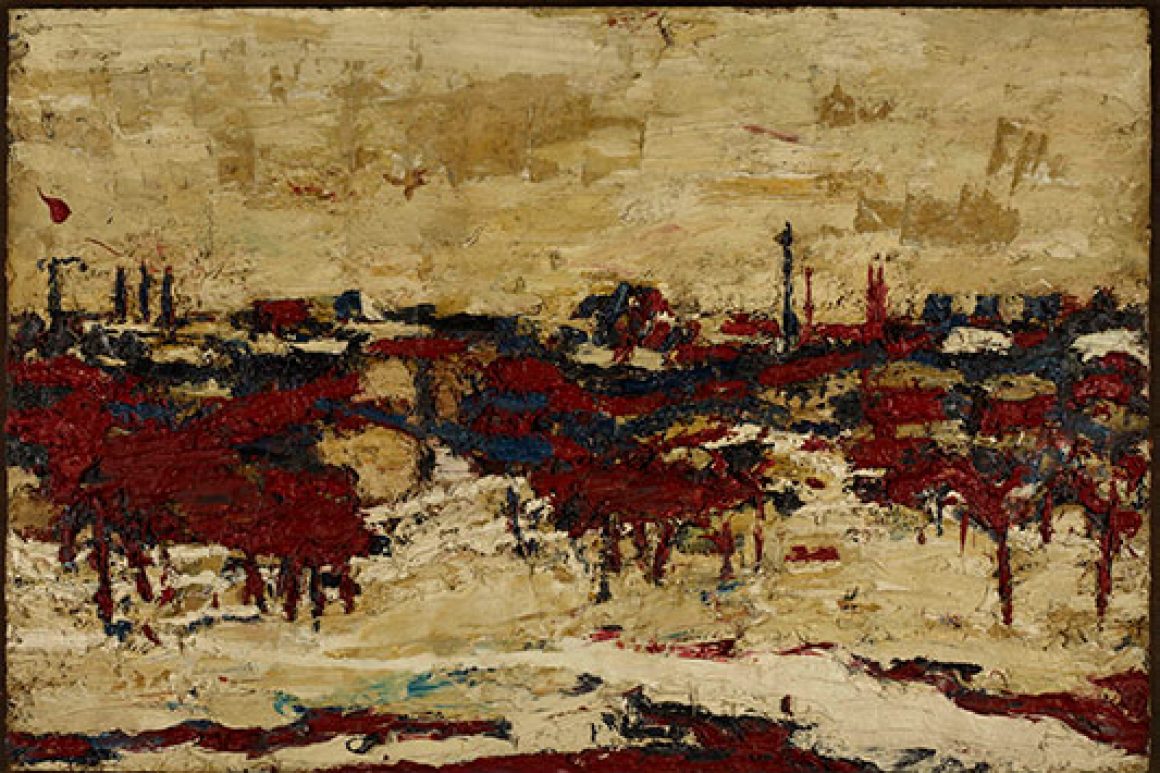

Die Bilder überraschen. Rechterhand hängt in der Ehrengalerie des Amsterdamer Rijksmuseums, die auf Rembrandts »Nachtwache« ausgerichtet ist, ein halbes Dutzend zeitgenössischer Gemälde. Auf den ersten Blick wirken sie wie reine Farbkompositionen, pastos in dicken Farbschichten aufgetragen. Erst wenn man sich ihnen länger zuwendet, werden Landschaften, ein Interieur, Porträtköpfe deutlich. Diese Geduld gönnen sich bemerkenswert viele Besucher, obwohl sie zuallererst die großen Meister, die alten Holländer, suchen.

dialog Es ist nicht das erste Mal, dass hier Alt und Neu zu einem Dialog eingeladen werden. In früheren Jahren wurde gefragt, was sich Jan Steen und Mirò zu sagen hätten. Oder Anselm Kiefer und die »Nachtwache«. Und diesmal sind es Rembrandt und Frank Auerbach. Nicht nebeneinander gehängt, aber in unmittelbarer Nachbarschaft. Denn die »Judenbraut«, die »Vorsteher der Tuchmachergilde« oder das »Porträt von Titus in Mönchskleidern« haben keinen unmittelbaren Bezug zu dem »Head of E.O.W.« oder »Primrose Hill« im Sommer- und im Wintersonnenschein.

Mittelbar sind die Gedankenlinien jedoch nicht zu verkennen. »I’ve been haunted by Rembrandt all my life«, hat Auerbach in einem Gespräch bekannt. Der bri tische Maler empfindet sich als Glied einer Kette, die in die Renaissance zurückreicht. »Ob wir unseren Vorbildern folgen oder gegen sie rebellieren – wir werden alle von ihnen geformt. Ich glaube, es gibt so etwas wie die Fackel weiterreichen«, sagte er in einem Interview. Und auf die Frage »Die Fackel der Tradition oder die Fackel der Qualität?«, replizierte er betont pragmatisch: »Ich denke eher an die Fackel der Praxis.«

Deshalb kehrt Auerbach in der Londoner National Gallery immer wieder zu Rembrandt zurück, besonders zu den Porträts von Margaretha de Geer und Hendrikje Stoffels, die mehr als nur Abbilder sind, weil sie unausgesprochen auf Seelenzustände verweisen. Und gewiss ist es auch die Beharrlichkeit, die Verwurzelung in dem in der Jugend gewählten Ort, die ihn mit Rembrandt verbindet.

Der soll, gefragt, warum er nicht wie all die anderen nach Italien aufbreche, gesagt haben: »Ich muss Amsterdam nicht verlassen. Alles ist hier.« Genauso argumentiert Auerbach: »Auch wenn ich London nie verlassen hätte, hätte ich alles Wichtige gesehen, weil es hierher gebracht wird.« Und er fügt hinzu: »Ich reise nicht mehr. Die wenige Zeit, die mir noch bleibt, möchte ich arbeiten« – in dem Atelier, in dem er seit den 50er-Jahren Kunst macht.

kindertransport Es ist die Sesshaftigkeit eines Heimatlosen. Frank Auerbach gehört zu jenen etwa 10.000 jüdischen Kindern aus Deutschland und Österreich, die kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges mit »Kindertransporten« nach England gerettet werden konnten mit all den Traumata, die mit der Trennung von den Eltern und dem Bewusstsein, dadurch der einzige Überlebende einer Familie zu sein, verbunden waren und sind.

Auerbach, 1931 in Berlin geboren, war eines von sechs Kindern, für die die irisch-amerikanische Schriftstellerin Iris Origo aufkam: »Vor meinem achten Geburtstag wurde ich nach England geschickt, und faktisch sah ich danach nie wieder irgendjemanden, den ich vorher gesehen hatte und an den ich mich erinnerte.« Auf die Frage, was ihm von seiner Familie im Gedächtnis geblieben sei, weiß er nur »very, very, very, very little indeed«. Erinnerungsfragmente an einen nachgiebigen Vater, eine wohl eher strengere Mutter, an einsame Spaziergänge mit einer Kinderfrau und kaum Kontakte zu Gleichaltrigen. Das alles überschattet von dem Wissen, dass die Eltern, die in Deutschland geblieben waren, im KZ ermordet wurden.

Der junge Auerbach lebte jahrelang in Bunce Court in Kent, einem Landschulheim, das Anna Essinger leitete. Die Tochter einer jüdischen Familie gründete 1925 mit einer Schwester die Reformschule in Herrlingen. 1933 verlegte sie, kommendes Unheil ahnend, diese Schule – mit ihren Schülern als Ferienausflug getarnt – nach England. Essingers Erziehungsprinzipien, zu denen auch die Koedukation von Jungen und Mädchen gehörte, waren für ihre Zeit ungewöhnlich.

»Wir wurden nicht erzogen, uns selbst auszudrücken, wir wurden als Teil einer Gemeinschaft, dem Geist dieser Gemeinschaft verpflichtet, erzogen«, erinnert sich Auerbach. »Es war eine bemerkenswerte Schule, eigentlich mehr als eine Schule, eine besondere Gemeinschaft, eine kleine Republik.«

gegenständlich Nach dem Schulabschluss 1948 ging Auerbach nach London, noch unentschieden, ob er Latein studieren oder zum Theater gehen sollte, wo er sich als Bühnenbildner, Lichttechniker und Schauspieler versuchte. Doch dann entschied er sich für die Malerei. An der St. Martin’s School of Art traf er Leon Kossoff, der 1926 als Sohn jüdischer Emigranten aus Russland in London geboren wurde.

Gemeinsam besuchten sie die Zeichenkurse von David Bomberg, dem Sohn einer polnisch-jüdischen Familie, der, von den Akademie-Professoren geschnitten, großen Einfluss auf die Nachkriegsgeneration hatte, die des akademischen Tones satt war. Im Laufe der Jahre entstand ein Freundeskreis, zu dem auch Lucian Freud gehörte, der bereits 1933, elf Jahre alt, nach England gekommen war. Auch Francis Bacon war der Gruppe locker verbunden.

Als »School of London« versuchte die Kunstkritik, ein wenig hilflos, sie auf einen Nenner zu bringen. Doch Auerbach, Kossoff und Freud verbindet neben ihrem »Migrationshintergrund« allenfalls die Gegenständlichkeit, wenngleich in hohem Maße abstrahiert und verfremdet. Daraus ergab sich jedoch kein Programm. Weder maltechnisch noch thematisch. Jeder ging seinen Weg. Versuche, etwa »Jüdisches« als gemeinsamen Hintergrund in ihren Bildern auszumachen, müssen jedenfalls scheitern, wenngleich, wie Peter Watson in seinem Buch The German Genius feststellt, »gewiss ist, dass die Emigranten einflussreicher waren, als die meisten Briten wissen«.

Frank Auerbach fasste das in dem Satz zusammen: »Die Aufgabe ist, herauszufinden, was gemacht worden ist, und zu bedenken, was wert wäre, da hinzugefügt zu werden, und es dann zu tun.« Denn »Kunst zu machen bedeutet, Ordnung aus dem Chaos zu schaffen«. Letztendlich aber sei es »der Wunsch, das schmähliche Leben zu rechtfertigen«.

»Rembrandt – Auerbach: Raw Truth«.

Rijksmuseum Amsterdam bis 16. März

www.rijksmuseum.nl