Brasilianische Literatur ist derzeit angesagt. Der lateinamerikanische Staat wird Gastland der Frankfurter Buchmesse im Oktober sein. Und weil viele Verlage nicht bis zum Herbst warten wollen, um ihre brasilianischen Trouvaillen auf den Markt zu bringen, erscheinen die ersten, ins Deutsche übersetzen Bücher von dort bereits jetzt. So auch Hannahs Briefe von Ronaldo Wrobel bei Aufbau.

Die Hauptfigur, ein junger polnischer Jude namens Max Goldmann, wandert 1928 nach Brasilien aus, ändert seinen Namen in Max Kutner und arbeitet in Rios jüdischem Viertel um die Praça Onze als Schumacher. Wie die meisten anderen Immigranten kommt er aus dem Staunen nicht heraus über die Stadt, deren Winter wärmer ist als der Sommer in Kattowitz, Max’ Heimat: »Die Juden sahen sich in eine Welt hineingepfropft, in der Mulatten Jiddisch radebrechten und Politiker Lose der Tierlotterie kauften. Ein bunter Abend in der Kneipe vermischte sich mit den Gebeten der Synagoge im Stockwerk drüber.«

geheimpolizei Einmal bittet ein junges Mädchen Max um eine Spende für die Gründung eines jüdischen Staates. Sie schwärmt ihm von der Einwanderung Hunderttausender Juden nach Palästina vor. Max weist sie zurück: »Was für ein idiotischer Traum!« Das Mädchen fragt Max, ob er wenigstens selbst einen Traum habe. »Schuhe reparieren«, lautet die Antwort. Politik interessiert den Schuhmacher nicht, auch der Glaube lässt ihn eher kalt. Was er nicht ahnt: Schon bald wird sich das ändern.

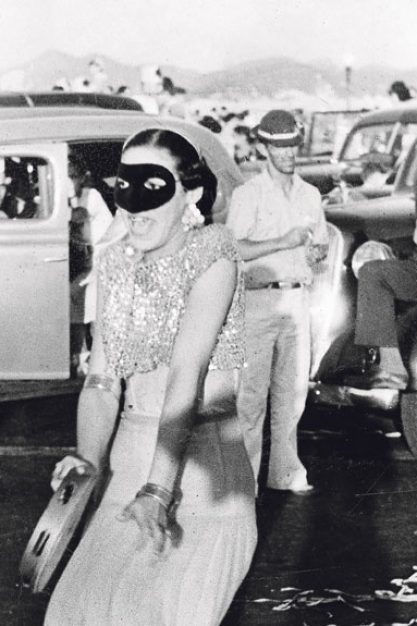

Seit 1930 herrscht in Brasilien Getulio Vargas, ein Antisemit und Hitlerverehrer. Das Vargas-Regime fürchtet sich vor einer kommunistischen Revolution. Und der Diktator fürchtet sich vor den Juden, die in seinem paranoiden Weltbild die eigentliche Macht hinter den Roten sind. Also werden osteuropäische jüdische Immigranten systematisch ausspioniert. Vargas’ Geheimpolizei überwacht ihre Korrespondenz und zwingt Max, die Jiddisch geschriebenen Briefe suspekter Einwanderer zu übersetzen und auf eventuelle verschlüsselte Botschaften zu untersuchen.

Der unangenehme Job nimmt eine unerwartete Wendung, als Max die Briefe einer gewissen Hannah liest. Der Schuhmacher verliebt sich blind in die junge Frau und setzt alles daran, die unbekannte Schreiberin kennenzulernen. Doch als er sie endlich in Fleisch und Blut trifft, ist Max geschockt: Hannah arbeitet als Edel-Prostituierte.

jiddisch »Oj, main Got!«, denkt Max Kutner. (Wrobel lässt seine Charaktere immer wieder Jiddisch sprechen, um so die Leser an das Milieu, das er beschreibt, näher heranzuführen.) In seiner Verzweiflung sucht er Hilfe im Glauben, besucht den Großen Israelitischen Tempel, der mit seinen bunten Fenstern der ganze Stolz der Juden von Rio ist. Ein älterer Mann liest ihm aus dem Talmud vor: »Kol Jisrael arevim ze laze. Jeder Jude ist für den anderen verantwortlich«.

Doch gilt das nun auch für Max und Hannah? »Baal Schem Tov hat gesagt, jeder Jude sei ein Buchstabe, jede Familie ein Wort, jede Gemeinde ein Satz. Schade nur, dass die Buchstaben in dieser Geschichte nicht immer derselben Grammatik gehorchten. Manchmal hatte Max den Eindruck, dass die Juden nicht das Volk des Buches, sondern vielmehr der Bücher waren, einer umfangreichen, zusammengewürfelten Bibliothek, in der in einem steht, was im anderen geleugnet wird.«

unruhe Max’ Leben gerät aus den Fugen. Er erfährt, dass Hannah nicht nur Prostituierte ist, sondern auch als Spionin arbeitet. Er hilft ihr, einen deutschen Waffenhändler zu enttarnen und sehnt sich doch ständig nach einem ganz normalen Leben mit seiner Liebsten. Aber Max lernt dabei auch, dass Unvorhergesehenes Gutes mit sich bringen kann: »Die jüdischen Synagogen etwa waren ja auch im Exil entstanden und nicht im Gelobten Land.«

Ronaldo Wrobel, dessen Großeltern aus Polen und Russland nach Brasilien kamen, wurde in Rio de Janeiro geboren. Der 45-Jährige ist kein großer Stilist, aber ein exzellenter Erzähler, der seine Leser mit virtuosen Wendungen und wunderbaren Zitaten und Anekdoten überrascht, wie der von Rabbi Sussja: Der wollte als junger Mann die Welt verändern, merkte jedoch, wie kompliziert das war. Daraufhin beschloss er, sich zunächst auf sein Land zu beschränken.

Aber auch diese Aufgabe erwies sich als zu schwer, ebenso seine Versuche, seine Stadt und seine Familie zu verändern. Auf dem Totenbett gesteht er einem Freund: »Inzwischen habe ich eingesehen, dass ich mich auf mich selbst konzentrieren sollte.« Hannahs Briefe ist ein kluges, charmantes Buch, eine ungewöhnliche Lovestory und eine Einführung in die hierzulande kaum bekannte Geschichte der brasilianischen Juden.

Ronaldo Wrobel: »Hannahs Briefe«. Übersetzt von Nicolai von Schweder-Schreiner. Aufbau, Berlin 2013, 330 S., 19,99 €