Unendlicher Schmerz und grenzenlose Liebe konzentrieren sich nahezu physisch im Portrait Of My Mother Before Shooting von Boris Lurie, das er 1947 malte – sechs Jahre, nachdem seine Mutter, Großmutter, jüngere Schwester und seine Jugendliebe bei einer Massenerschießung von den Nationalsozialisten in Riga ermordet worden waren. Der 1924 als Sohn einer jüdischen Familie in Leningrad geborene und in Riga aufgewachsene Boris Lurie und sein Vater erlebten und überlebten die Hölle mehrerer Ghettos und Konzentrationslager.

Der 22-Jährige ging mit dem Vater 1946 nach New York – im Gepäck die zeitlebens gegenwärtigen Traumata und das Grauen der Schoa. Ist das Unfassbare darstellbar? Die Wände des Ateliers, das er sich einrichtete, füllten sich erst zaghaft, dann immer vehementer mit gezeichneten Erinnerungen – die »War Series« und »Saturation Paintings« entstanden. Draußen, in der ignoranten und selbstgefälligen Geschäftigkeit, gab es ohnehin weder Platz noch Interesse dafür.

Stattdessen wurden die Boulevards, Zeitschriften und Märkte mit den perfiden Glücksversprechen eines auf seelischen und physischen Verschleiß getrimmten Hochkapitalismus überflutet. Wie ein Besessener sammelte Lurie dessen Abfallprodukte auf, setzte sich ihnen aus, durchdrang sie, und »allmählich geschah es. Was an den Wänden hing, wurde zu Bildern«. Er fügte die Fragmente dieser unheilvollen Parallelwelten neu zusammen.

In jenen umstrittenen Collagen verbindet er fotografische Zeugnisse der deutschen Vernichtungsindustrie mit Pin-ups des amerikanischen Lifestyle und gibt seinem Ekel über eine Gesellschaft Ausdruck, die nicht willens oder in der Lage ist, vergangenes Morden zu reflektieren und künftiges zu verhindern.

Wunden Die Zerstörung der weiblichen Integrität und die Degradierung der Frau zum begehrt-misshandelten Objekt einer obszönen Doppelmoral spiegeln sich in den Serien der »Dismembered Women« und »Pin-ups«, in den »Love Series« und »Dance Hall Series«.

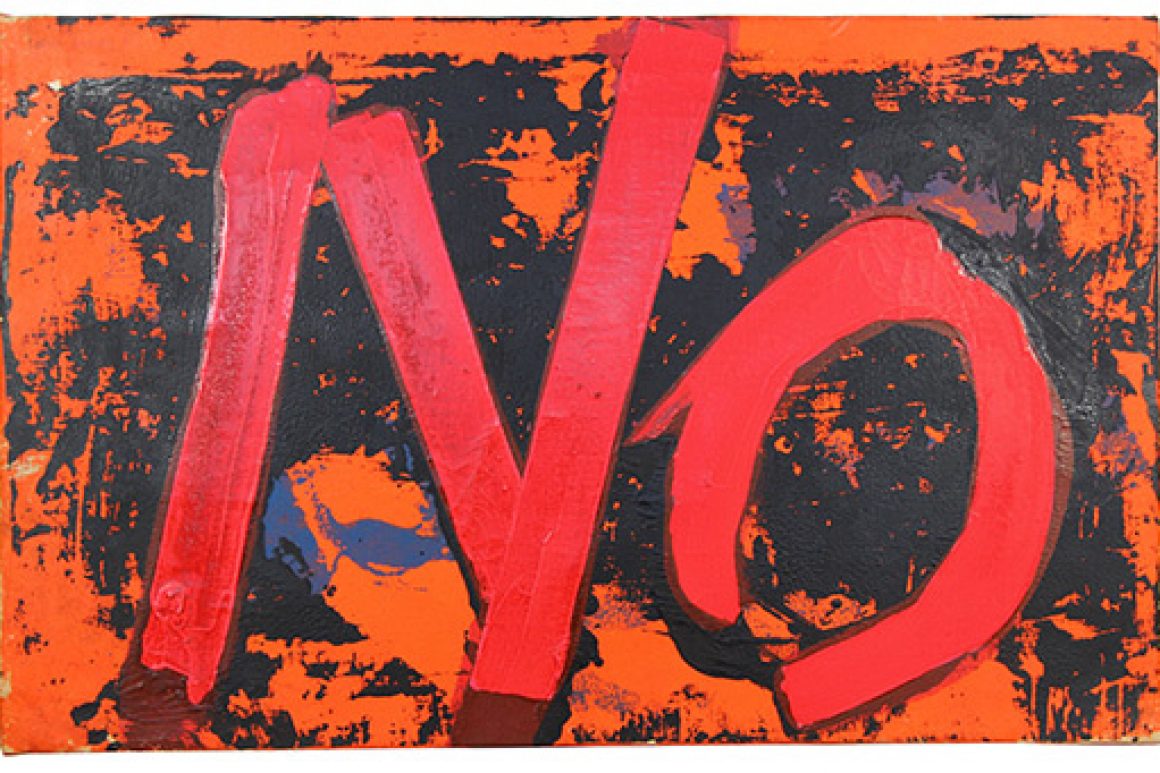

So entstand ein veritables Lebenswerk, dessen Sprache die eines entschiedenen Nein ist. Nein zur Gleichgültigkeit. Nein zum Schweigen. Nein zur Lüge. Nein zu einer Kunst, die all den dekadenten Zynismus nicht nur duldet, sondern mit produziert. Gegen den Abstrakten Expressionismus und die Pop-Art als neue Flaggschiffe der Kulturindustrie gründete Lurie 1959 mit befreundeten Künstlern die »NO!art«-Bewegung.

Nicht um Verweigerung ging es den »NO!art«-Künstlern, sondern um Warnsignale gegen Kriegstreiberei, Rassismus, Sexismus und Konsumkultur. Macheten stecken in Beton, Äxte in Holz, Messer in Fleisch, Davidsterne hängen an Seilen, und die Papierreste von Reklame, Hochglanzmagazinen und Wahlpropaganda fügen sich zu großen, irritierenden Collagen einer zerrissenen, gewalttätigen Welt. Sie zeigen auf die Wunden einer Gesellschaft, die sie sich selbst zufügt.

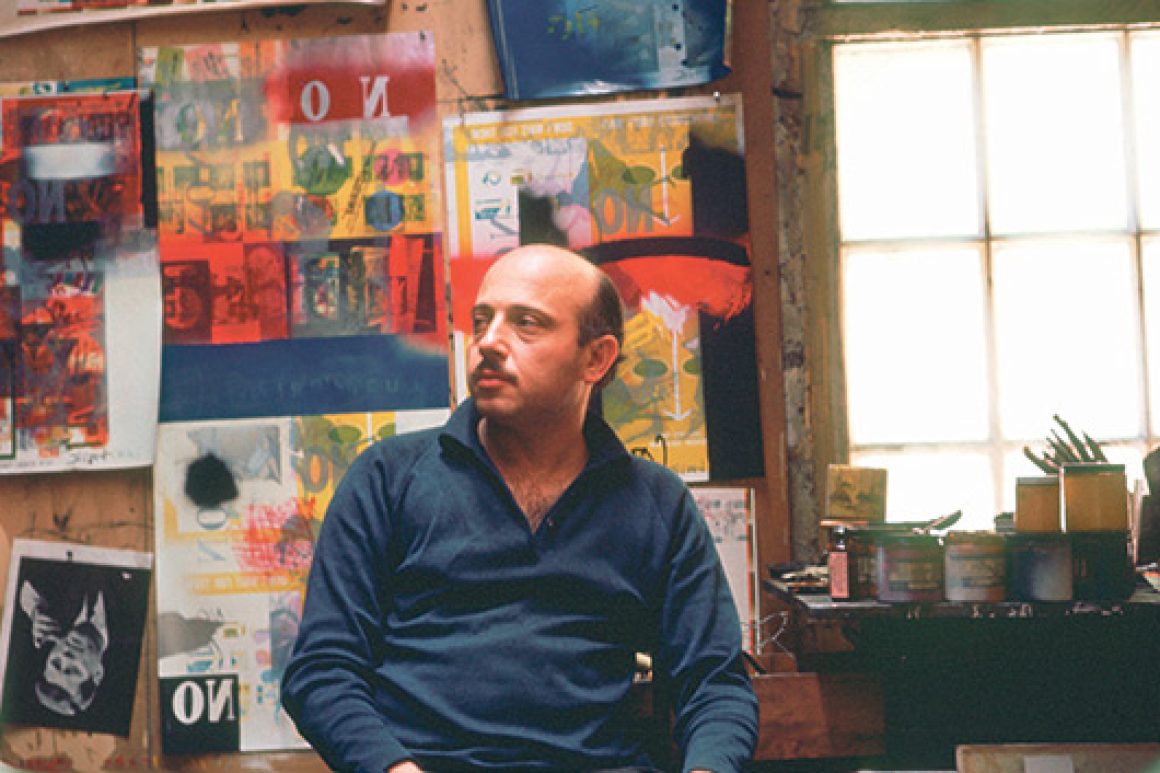

In all den Gemälden, Collagen, Assemblagen, Skulpturen, Zeichnungen und Texten von Boris Lurie hofft man auf eine Katharsis, die nie eintreten konnte. Aber seiner Suche nach ihr verdanken wir dieses aufrüttelnd radikale Werk, das nun mit einer beeindruckenden Retrospektive unter dem Titel »Keine Kompromisse! Die Kunst des Boris Lurie« im Jüdischen Museum Berlin gewürdigt wird. Mehr als 200 zum Teil noch nie gezeigte Arbeiten aus der Zeit zwischen 1940 und 1980 erzählen vom Kampf des Künstlers gegen das Vergessen und die Barbareien des 20. Jahrhunderts.

Die in 13 Kapitel gegliederte Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Boris Lurie Art Foundation New York, die nach dem Tod des Künstlers 2008 aus dessen Erbe gegründet wurde. Auszüge aus den Gedichten des Künstlers ergänzen die Werkgruppen programmatisch. Der Medienraum imitiert die Ateliersituation des New Yorkers und bringt uns in filmischen Interviews den Menschen nahe, der sich hinter diesen anklagenden Bildern verbirgt.

parolen Von den Wänden des letzten Ausstellungsraumes schreien dem Betrachter Hassparolen gegen Israel, »Lumumba … is … dead« und vieldeutige »Adieus« und »Goodbyes« entgegen. Im Zentrum stehen drei »Immigrant’s NO!boxes« wie mahnende Relikte von Luries Reise ohne Ankunft, eines Unterwegsseins in der Heimatlosigkeit, von der ihn nicht die USA und auch nicht ein Nachkriegs-Europa erlösen konnten. Jene Koffer sind mit den »Souvenirs« von Luries Odyssee durch Leben und Welt beklebt: Lagerhäftlinge und Pin-up-Girls, Hakenkreuz und Davidstern, ein Leben zwischen »No!«, »Anti-Pop« und »I love you«. Die schmerzlichen Objekte sind verschlossen, in ihnen bleiben die Leere und das Unaussprechliche verwahrt, für die Lurie keine Worte fand.

Ein kleines Bild von 1963 – ein grellrotes »NO!« auf Schwarz und leuchtendem Orange – entlässt uns nach draußen in eine Gegenwart, die unvermindert von Hassparolen widerhallt. Der Bogen spannt sich zurück zu jenem orange hinterlegten Raum der »War Series«, wo auch das Bildnis der Mutter hängt.

Im Jahr seiner Entstehung erschien auch die Dialektik der Aufklärung, in der Theodor W. Adorno und Max Horkheimer im Angesicht des Nationalsozialismus schrieben: Der Kulturindustrie »Sieg ist doppelt: Was sie als Wahrheit draußen auslöscht, kann sie drinnen als Lüge beliebig reproduzieren«. Jene philosophischen Fragmente ebenso wie das erschütternde Vermächtnis von Boris Lurie stellen eine Vernunft, auf die sich die westliche Zivilisation beruft, radikal infrage, einzig auf der Suche nach und im Namen einer menschlicheren Menschheit.

»Die Wahrheit ist unser Lehrmeister«, schrieb Boris Lurie 1961. Dieser Satz eröffnet die denkwürdige Berliner Werkschau, deren Besuch ein Muss ist.