Das, was wir als Wirklichkeit erleben, erscheint uns wie ein Film. Und ebenso umgekehrt: Filme erscheinen uns wie die Wirklichkeit. Denn in beiden Fällen erleben wir das Wahrgenommene als eine kontinuierliche Abfolge von Bildern beziehungsweise Sinnesqualitäten.

Bei Filmen deshalb, weil bekanntlich Einzelbilder ab einer bestimmten Bildfrequenz (14 bis 16 Bilder pro Sekunde) bewegt erscheinen. Erst wenn die Frequenz verlangsamt wird, bemerken wir die Illusion, zerfällt für uns der Film in eine Reihe einzelner, wie abgehackt wirkender Standbilder. Gibt es das analoge Phänomen auch im Fall der Wahrnehmung? Anders gefragt, gibt es ein diskontinuierliches Bewusstsein?

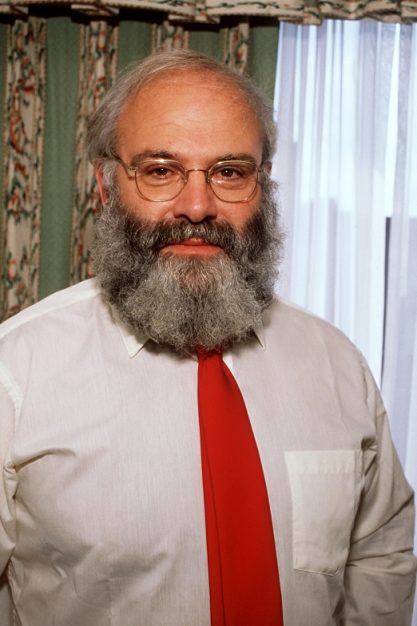

Patienten Leser von Oliver Sacks, der heute vor 85 Jahren geboren wurde, wissen die Antwort. Schon in seinem Bestseller Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte (1985) schrieb der Neurologe über einen amnestischen Patienten: »Er befindet sich gewissermaßen ständig in der Isolation eines einzigen Augenblicks, umgeben von einem tiefen Graben des Vergessens … Er ist ein Mann ohne Vergangenheit (oder Zukunft), der in einer sich fortwährend wandelnden, bedeutungslosen Gegenwart gefangen ist.«

Dem in seiner Gegenwart gefangenen Amnestiker kann man nun noch einmal wiederbegegnen, im letzten Buch des weltberühmten Neurologen, das dem Rätsel des menschlichen Bewusstseins gewidmet ist: von der Zersplitterung der Wahrnehmung unter Drogeneinfluss oder bei bestimmten neurologischen Erkrankungen über das Erleben von Zeit (»wenn man sich langweilt, ist einem möglicherweise nichts anderes bewusst als die Zeit«) bis hin zur allzu oft trügerischen Erinnerung.

Der Strom des Bewusstseins, das demnächst auch als Taschenbuch vorliegen wird, ist eine Sammlung von zehn Aufsätzen, an der Oliver Sacks bis zu seinem Tod im Alter von 82 Jahren im Jahr 2015 gearbeitet hat. Wie sehr ihm das Schreiben in seiner letzten Lebensphase, nach seiner neuerlichen Krebserkrankung, geholfen hat, erfährt man etwa in dem Kapitel »Ein gestörtes Gemeingefühl«.

Unbewusst Gerade der Aspekt Kreativität gehört zu den wiederkehrenden Themen dieser letzten Arbeiten des Neurologen. Immer wieder betont Sacks, wie sehr Originalität und Genialität einerseits von möglichst vielfältigen äußeren Einflüssen und Anregungen abhängen – andererseits aber eben auch von gezieltem Vergessen und einer Art »Inkubationszeit«, einer Latenzphase, in der das Unbewusste aus dem vorhandenen Material etwas Neues entstehen lassen kann.

Nicht zufällig gehört neben Charles Darwin und William James gerade Sigmund Freud zu den wiederkehrenden Gesprächspartnern dieser letzten Sacks-Texte. Und dies natürlich nicht nur, weil der Psychoanalytiker als einer der ersten eine dynamische Auffassung von Psyche und Gedächtnis vertrat, sondern auch, weil er ein Meister der medizinischen Fallgeschichte war.

Ein Genre, das Oliver Sacks seit den 70er-Jahren wie kein Zweiter wiederbelebt hat und an dessen Wert für die Forschung er im letzten Aufsatz des Buches über die manchmal tragischen Umwege des wissenschaftlichen Fortschritts nachhaltig erinnert. Ob es um Sacks’ Forschungen zur Migräne, zum Tourette-Syndrom oder zu den Phantomgliedern ging, stets wusste die »moderne« Medizin dazu wenig zu sagen, aber umso mehr jene Fallgeschichten aus dem 18., 19. und auch noch frühen 20. Jahrhundert, die Oliver Sacks wiederentdeckte.

Diagnose In diesen fänden sich »außerordentlich detaillierte klinische und phänomenologische Beobachtungen, die oft in Erzählungen von fast romanhafter Vielfalt und Dichte eingebettet sind«. Dagegen seien mit der Einführung der strengen Diagnosekriterien der Handbücher wie des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) alle »Vielfalt, Liebe zum Detail und phänomenologische Offenheit« aus den Berichten verschwunden; stattdessen würden Krankheiten auf Listen diagnostischer Kriterien reduziert.

»Heute«, so Sacks, »haben die Krankenberichte in psychiatrischen Krankenhäusern die Informationstiefe und -dichte älterer Berichte fast ganz verloren und werden uns kaum dabei helfen, jene Synthese aus Neurowissenschaften und Psychiatrie zustande zu bringen, die wir dringend brauchen. Aber die ›alten‹ Fallgeschichten und Krankenberichte werden auch weiterhin unentbehrlich sein.« Das stimmt – zumal für Oliver Sacks’ eigene Fallgeschichten.

Oliver Sacks: »Der Strom des Bewusstseins. Über Kreativität und Gehirn«. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 256 S., 22 €