Das Jewish Museum in New York hat viele gute Gründe, die Kunst von Mel Bochner zu zeigen. Da wäre die Tatsache, dass Bochner aus einer strenggläubigen Familie stammt, was sich immer wieder in seiner Kunst niedergeschlagen hat. Da ist auch die langjährige Verbindung des Museums mit dem Künstler, der hier während seiner Studienzeit als Wärter gejobbt hat. Und da ist die wichtige Rolle, die das Museum für die New Yorker Avantgarde der 60er- und 70er-Jahre gespielt hat, in der Bochner eine zentrale Figur war. All das macht Bochner und das Haus am nördlichen Ende der Museumsmeile entlang des Central Park zu einer beinahe unausweichlichen Paarung.

Dass beide in diesem Sommer in einer Ausstellung zusammenkommen, verdankt sich jedoch auch einer noch wesentlich tiefer angesiedelten Affinität. Bochner hat sich in den nunmehr 50 Jahren seines Schaffens immer wieder mit einem der zentralen Themen jüdischer Kultur und jüdischer Theologie beschäftigt: dem geschriebenen Wort.

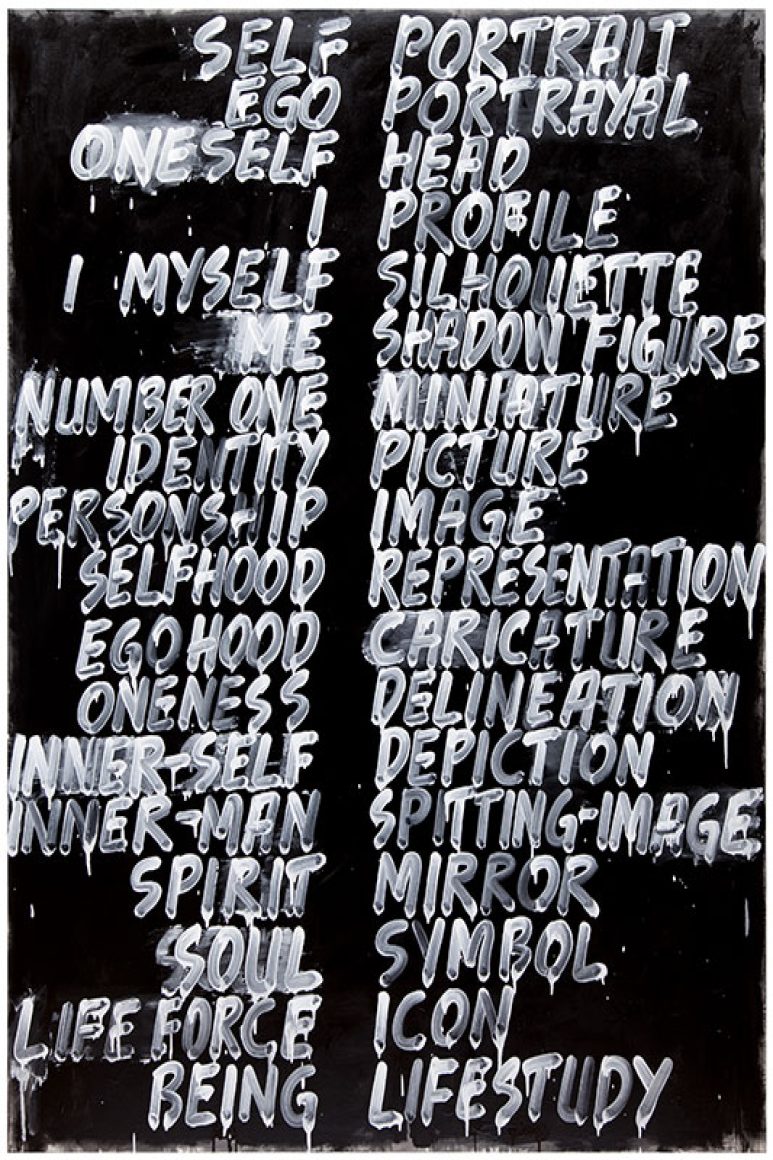

semantik Sobald der Besucher die Galerie betritt, steht er vor Bochners monumentalem »Self Portrait« von 2013, einem 1,90 mal 1,47 Meter großen Ölgemälde, auf dem zwei Spalten voller Wörter, wie mit Kreide auf eine Tafel gemalt, nebeneinander stehen. Die linke Spalte beginnt mit dem Wort »Self«, die rechte mit dem Wort »Portrait«. In der Vertikalen reihen sich dann wie in einer freien Assoziation verwandte Begriffe wie Identität, Seele oder Sein links, Silhouette, Bild oder Spiegel rechts auf. In der Ho

rizontalen entstehen so manchmal interessante, manchmal abstruse Begriffspaare wie Seelen-Symbol oder Identitäts-Bild.

»Self Portrait« geht auf ein unscheinbares Werk Bochners von 1966 zurück, das direkt neben dem Tableau hängt. Auf einem Notizzettel schrieb er damals dieselben Begriffspaare mit einem Füllfederhalter auf. Der auffälligste Unterschied zwi- schen damals und heute ist, dass das aktuelle Werk wesentlich eindeutiger Bildcharakter besitzt. Der Status der Notierungen als Worte ist ambivalenter, es ist unklar, ob sie tatsächlich gelesen oder eher typografisch, also als Bildelemente, betrachtet werden sollen.

konzeptkunst Mel Bochner geht damit den Weg konsequent weiter, den er vor 50 Jahren eingeschlagen hatte. Das Kunstwerk als solches wird problematisiert und mit ihm die Natur der Sprache und der Zeichen.

Die Konzeptkunst der 60er-Jahre entstand als Reaktion auf den abstrakten Expressionismus etwa eines Jackson Pollock. Bochner und Zeitgenossen wie Sol LeWitt, Ad Reinhardt oder Eva Hesse sträubten sich gegen die Ideologie des Kunstschaffens als Ausdruck einer inneren Wahrheit. So ist auch »Self Portrait« alles andere als der Versucht, ein Wesen des abgebildeten Selbst zu zeigen. Stattdessen werden nach formalen Kriterien Begriffe angeordnet, die um den Kern der Ideen »Selbst« und »Bild« kreisen. Dem zugrunde liegt eine tiefe Sprach- und Repräsentationsskepsis, die Bochner in vielen Aufsätzen dargelegt hat. Dort lehnt er sich an Wittgenstein an, der glaubte, dass der Versuch der Repräsentation immer zum Scheitern verurteilt sei, und der Sinn eher in Sprachspielen als in abgesicherten Bedeutungsbeziehungen suchte.

Beinahe mehr noch als an Wittgensteins fühlt man sich an die Sprachtheorie Walter Benjamins erinnert, die Züge jüdischen Mystizismus’ trägt. Bei Benjamin ist das Beste, was Sprache leisten kann, die Demonstration ihres Scheiterns. Benjamin sprach gerne von »dialektischen Bildern«, in denen gewissermaßen das Dargestellte dramatisiert wird. So sind auch Bochners Bilder zu sehen – als Allegorien des Scheiterns von Darstellung überhaupt.

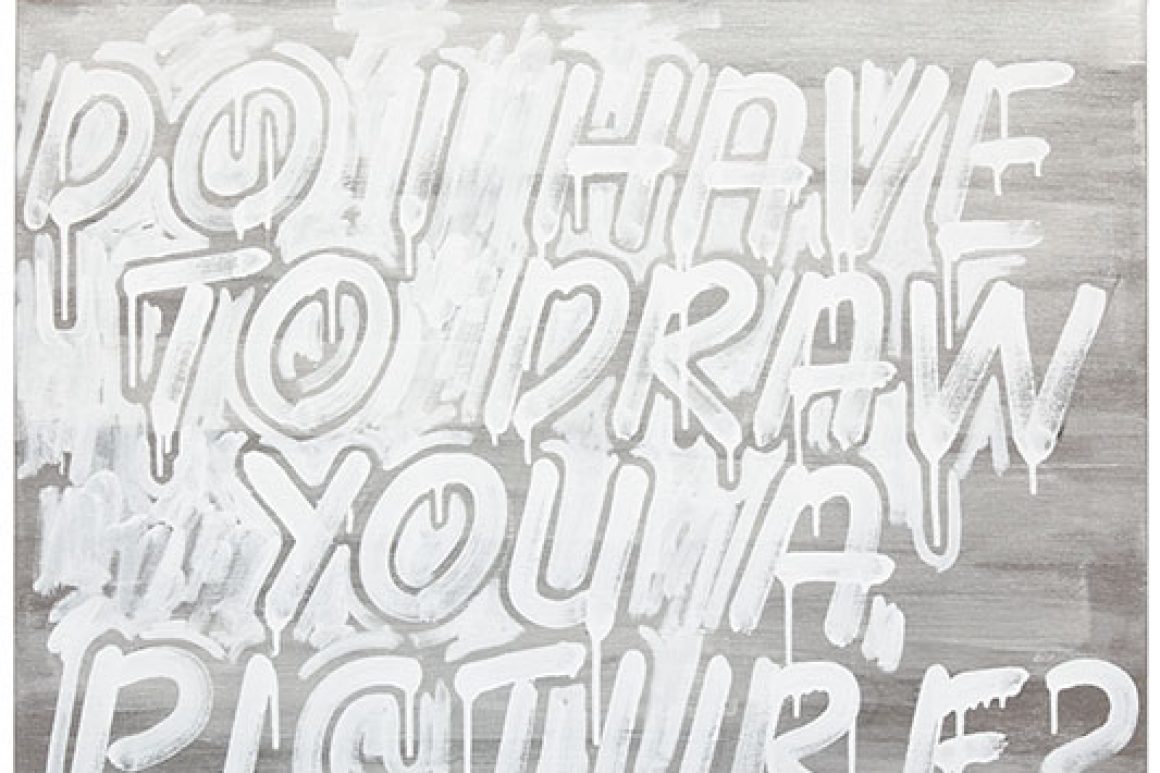

farbe Das setzt sich gleich im nächsten Raum der Ausstellung fort. Hier hat Bochner ein Werk von 1970 neu aufgelegt, das er damals an die Wand einer Galerie in SoHo gemalt hatte. Es ist ein Rechteck mit schwarzer Farbe, das nach unten hin zerläuft. Darauf hat er mit Kreide geschrieben »Language is not Transparent«. Das Werk ist, wie praktisch alle Sprachbilder Bochners, eine Inszenierung seiner Bedeutung.

Noch mehr aufs Glatteis führt Bochner den Betrachter mit seiner Serie »Misunderstandings (A Theory of Photography)«. Auf zehn Karteikarten sind Zitate von Philosophen von Merleau-Ponty bis Wittgenstein notiert, allerdings wird der Betrachter in Kenntnis gesetzt, dass zwei davon erfunden sind. Welche, wird nicht verraten. Hinzu gestellt ist ein Foto von Bochners Unterarm. Das Foto ist ein Polaroid, das wieder- um in ein Negativ verwandelt wurde, ungeachtet der Tatsache, dass Polaroids eigentlich ohne Negative auskommen. Es ist in seiner Nachträglichkeit ein Paradox. Alle zehn Abbildungen sind dann im weiteren Reproduktionsschritt in Lithografien verwandelt worden. Je mehr man darüber nachdenkt, was man da eigentlich betrachtet, desto weniger sicher wird man.

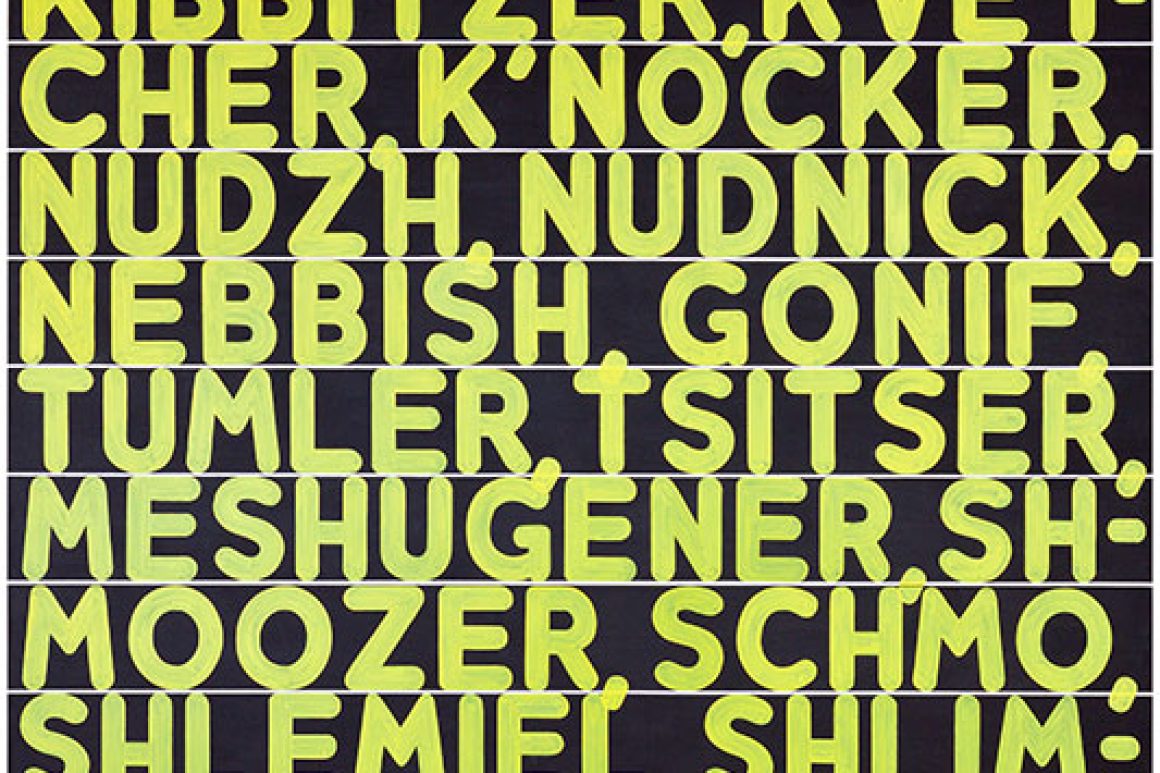

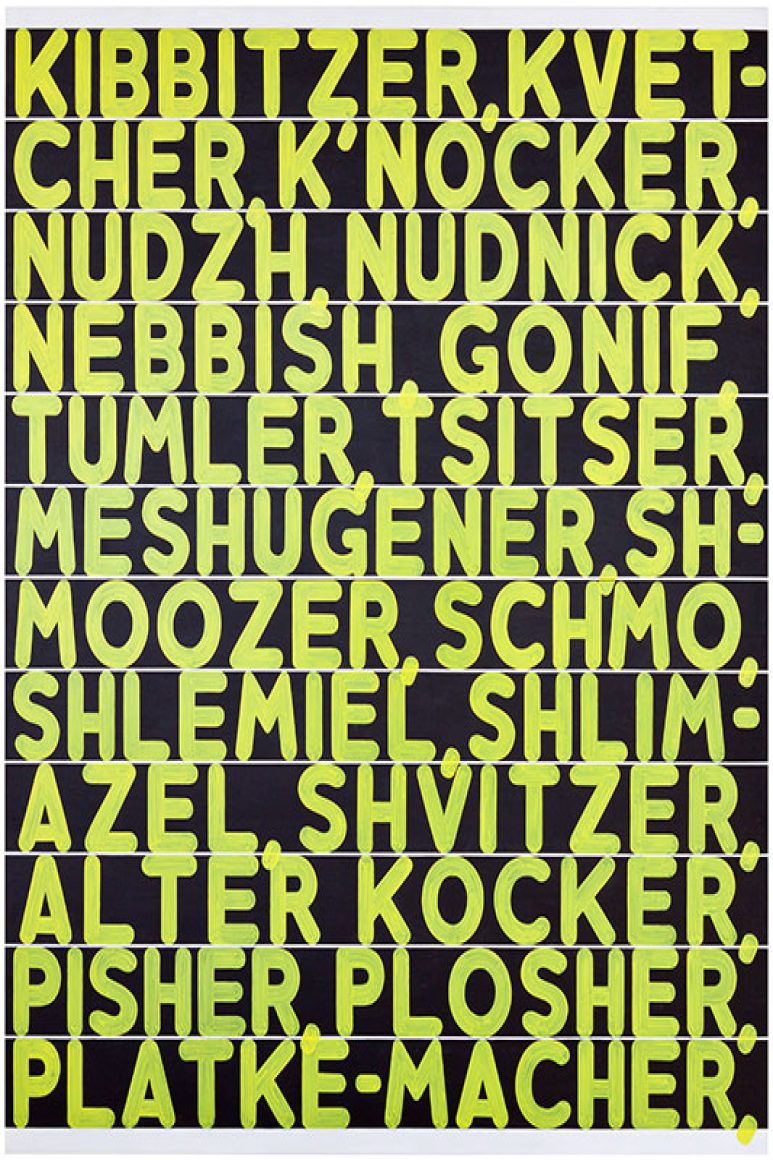

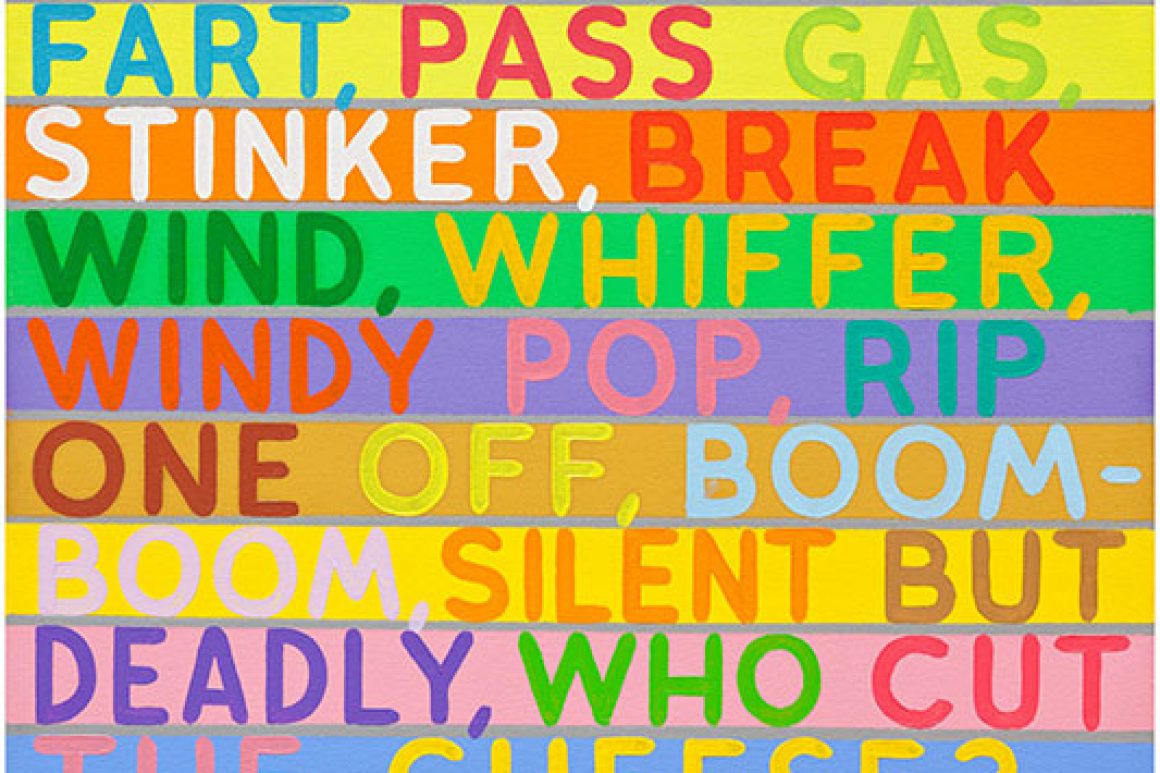

jiddisch In vielen der neueren Stücke Bochners spielt Farbe eine wachsende Rolle. Bei den Tableaus, die, wie das Selbstporträt, oft aus assoziativen Wortreihungen bestehen, wirkt die Farbkombination der Hintergründe und Lettern zunächst wie ein Ordnungsfaktor, eine Grammatik. Doch sie ist so trügerisch wie jede andere Illusion der Lesbarkeit bei Bochner.

Natürlich interessiert Bochner wie Wittgenstein auch die Alltagssprache. Gerade das Ordinäre, Vulgäre begeistert ihn, weder das Jiddisch, das er die »original Ghetto-Sprache« nennt, ist vor ihm sicher, noch das immer formlosere Gezwitscher des Internet-Rauschens. Bochner entreißt sie der Banalität und macht sie zum Schauplatz des Transzendentalen. Das ist erfrischend in einem Zeitalter, in dem die verkopfte Avantgarde von gestern einen zunehmend schlechten Ruf genießt und Künstler wie Jeff Koons die Museen füllen. Das Jewish Museum in New York macht diesen Trend zum Spektakel nicht mit. Lange Schlangen bekommt es damit nicht an seine Pforten. Aber auch das ist wohltuend.

Mel Bochner: »Strong Language«.

Jewish Museum New York, bis 21. September.

www.thejewishmuseum.org