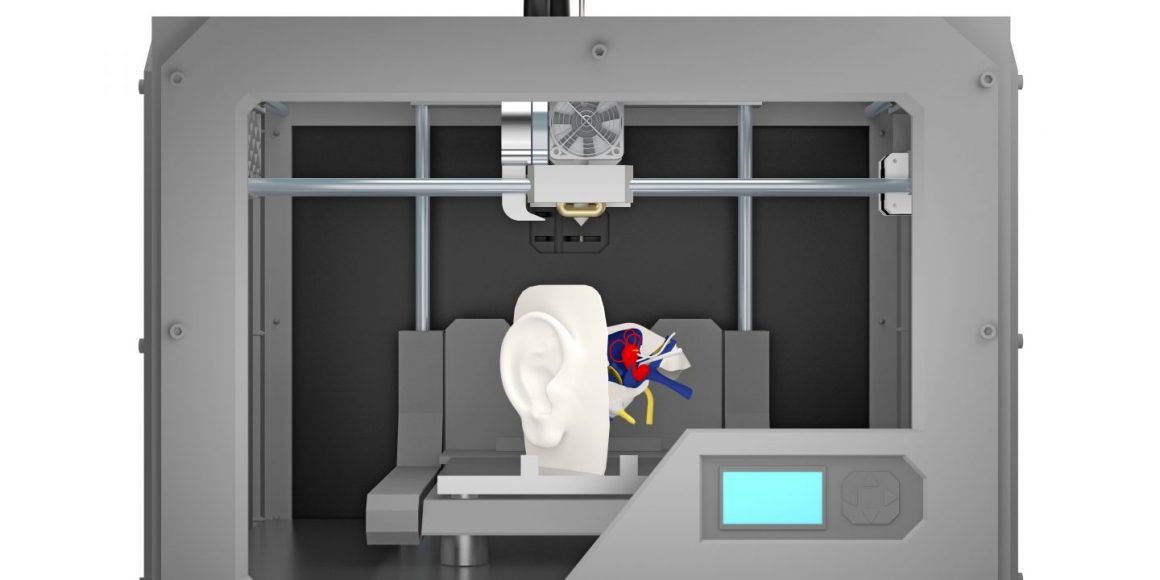

»HaOsen HaSchlischit«, zu Deutsch: »Das dritte Ohr«, ist der Name einer Institution in Tel Aviv. Seit Jahrzehnten ist der Plattenladen an der King-George-Straße das Mekka von Musikfans aus dem ganzen Land. Um »dritte Ohren« geht es auch in den Forschungen von Shulamit Levenberg – selbst wenn das Ganze wenig mit Rock, Hip-Hop oder Pop zu tun hat. Denn die Leiterin der Fakultät für Biomedizinisches Ingenieurwesen am Technion in Haifa arbeitet mit ihrem Team an einem Verfahren, um mithilfe von 3D-Druckern komplexes menschliches Gewebe additiv herzustellen, das sich perfekt in den Körper integrieren lässt.

Sogar von völlig neuen Organen wie Ohren oder Nasen ist die Rede, die sich auf diese Weise erschaffen lassen – Stichwort Bioprinting. »Wir wollen mit unserer Forschung in bis dato unbekannte Dimensionen vorstoßen«, betonte die Wissenschaftlerin jüngst gegenüber der Presse. »Schließlich hat es in den vergangenen Jahrzehnten in den Bereichen Gewebekonstruktion und -züchtung atemberaubende Fortschritte gegeben.« Darauf will man aufbauen.

Der 3D-Druck mit zellulären Materialien ist auf dem Weg, das nächste große Ding zu werden.

GEWEBE Tissue Engineering heißt das Ganze in der Fachsprache. Dabei dreht sich alles um eine Kombination von Zellen, die bestimmte bio- und physiochemische Eigenschaften besitzen und sich durch technische Prozesse in Materialien umwandeln lassen, mit deren Hilfe dann bestehendes menschliches Gewebe verbessert, repariert oder gegebenenfalls auch ganz ersetzt werden kann. Am Technion in Haifa ist nun ein Zentrum für den 3D-Druck von solchen Biomaterialien eröffnet worden. Mit einer Genauigkeit von 0,001 Millimeter soll der Drucker arbeiten können.

Ein Schwerpunkt der Wissenschaftler ist die Entwicklung von menschlichem Gewebe, das Blutgefäße beinhaltet, die wiederum schnell und problemlos mit denen eines Patienten verbunden werden können. »Außerdem forschen wir an der Herstellung von Ohren sowie strukturellen Gerüsten, die bei der Reparatur von beschädigtem Rückenmarksgewebe helfen«, skizziert Levenberg die Einsatzgebiete der neuen Techniken. »Letztere bestehen aus polymerischen Biomaterialien, die für die Festigkeit und Stabilität solcher Attachments sorgen sollen.«

Am Technion in Haifa wurde ein Zentrum für den 3D-Druck von Biomaterialen eröffnet.

Ohne innovative 3D-Drucker, die in der Lage sind, diese komplexen Strukturen zusammenzufügen, wäre das Biomedizinische Ingenieurwesen kaum denkbar. Die Geräte erhalten ihre Informationen darüber, was genau hergestellt werden soll, aus dem CT-Scan einer Person – zum Beispiel die genaue Form eines Ohres – und produzieren auf Basis dieses Datenmaterials ein dreidimensionales Stück Gewebe, das anschließend an der verletzten Stelle appliziert wird.

BLUTGEFÄSSE Damit ist man dem Ziel, stabile und überlebensfähige Körperstrukturen zu erstellen, ein deutliches Stück nähergekommen. Insbesondere das Fehlen von Blutgefäßen in den »Ersatzteilen« erwies sich dabei lange als eine große Hürde.

Erst seit 2015 ist dieser überaus komplexe Vorgang mit einem 3D-Drucker überhaupt möglich. Nun gilt es, die Technik aus akrylbasierten, synthetischen Polymeren zu verfeinern. »Es gibt so zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung, weil sich die Zellen in der künstlich reproduzierten menschlichen Gewebestruktur auch besser organisieren lassen«, erklärt Levenberg. Vor allem für die regenerative Medizin sind die Forschungen aus Haifa relevant.

Die Grundlagenforschung verzeichnet ständig neue Erfolge – so wie in Israel.

Damit das neue Organ aber nicht als Fremdkörper wieder abgestoßen wird, spielt auch der Einsatz körpereigener Zellen beim 3D-Druck eine zentrale Rolle. Erst vor wenigen Wochen hatten israelische Wissenschaftler weltweit für Schlagzeilen gesorgt, weil ihnen genau das gelungen war. Körpereigenes Fettgewebe wurde dafür eigens von Personen entnommen und die daraus gewonnenen Zellen wiederum in Stammzellen umgewandelt.

Diese bildeten quasi die Biotinte, aus der Studienleiter Tal Dvir sowie seine Mitarbeiter Assaf Shapira und Nadav Noor von der Fakultät für Biowissenschaften an der Universität von Tel Aviv ein Herz samt Blutgefäßen druckten. »Zwar hat es nur die Größe von dem eines Hasen und ist nicht voll funktionsfähig«, wie einer der Wissenschaftler anmerkte – schließlich handelte es sich um einen Prototyp. Aber immerhin konnten sich die Zellen bereits kontrahieren. Mit der Pumpleistung hingegen hapert es noch gewaltig.

BIOREAKTOR Genau daran will man jetzt weiter forschen und weitere künstliche Herzen in einem speziellen Bioreaktor ausbrüten lassen. Denn ein Organ aus dem 3D-Drucker ist mehr als nur eine Ansammlung von Zellen und Blutgefäßen, es muss auch so arbeiten wie ein richtiges aus der Natur. Und bis das klappt, dürfte es wohl noch eine Weile dauern. Experten gehen davon aus, dass beispielsweise eine gedruckte Niere oder ein in diesem Additive-Manufacturing-Verfahren hergestelltes Herz noch zehn bis 20 Jahre auf sich warten lässt. Aber die Grundlagenforschung verzeichnet ständig neue Erfolge – so wie in Israel.

Was nach Frankenstein oder Cyborg klingt, kann für Millionen Menschen lebensrettend sein.

Was ein wenig nach Frankenstein oder einem Cyborg klingt, kann für Millionen Menschen auf der Welt lebensrettend sein – allein deshalb, weil die Zahl der zur Verfügung stehenden Spenderorgane nie ausreicht, um allen zu helfen. Aber nicht nur chronisch Kranke setzen Hoffnungen auf die Körperteile aus dem 3D-Drucker.

Ersatznasen, -ohren oder -herzen können es auf ein geschätztes Marktvolumen von 14 Milliarden Dollar jährlich bringen, sagen Experten. Der 3D-Druck mit zellulären Materialien ist also auf dem Weg, das nächste große Ding in der personalisierten Medizin zu werden.