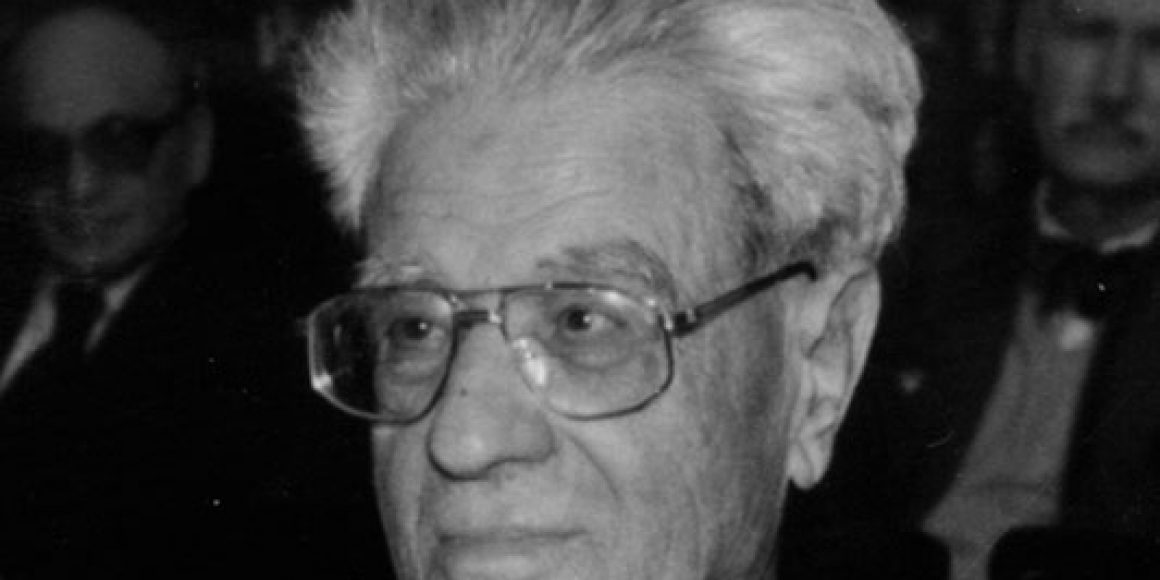

Unvergessen bleibt der 1998 verstorbene Hermann Levin Goldschmidt als ein Denker, dem Gespräch nicht nur Konversation, sondern Dialog von Gleichwertigen war. Dialog war ihm kein Monolog zu zweit, sondern Anlass zu kritischem Denken wie zu zwischenmenschlicher Erfahrung. Freiheit für den Widerspruch war für Goldschmidt mehr als nur der Titel seines vielleicht wichtigsten philosophischen Buches, das zuerst 1976 erschien. Es war ihm ebenso die theoretische wie existenzielle Losung, in kritisch-schöpferischer Weise weiter zu gehen.

Nur wenige Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs in eine großbürgerliche Berliner Familie geboren, blieb es Levin Goldschmidt durch all das Leiden, das die Katastrophen des 20. Jahrhunderts brachten und das die Frage nach dem Sinn mit unüberhörbarer Dringlichkeit aufwarf, ein Anliegen, dass es auf die Anerkennung des Widerspruchs der anderen ankommt.

Die anderen deshalb in ihrer Andersheit als Ebenbürtige ernst zu nehmen, war deshalb nicht bloß eine moralische Pflicht, die die Erfahrung der Schoa von uns fordert, sondern ebenso eine erkenntniskritische Dringlichkeit. Was uns widerspricht, darf nicht einfach als nicht opportune Defizienz wegerklärt werden, sondern ist als Chance zu verstehen, über die Beschränktheit der eigenen Perspektive hinweg zu begreifen, dass das, was unser blinder Fleck verstellt, oft gerade das Entscheidende ist.

Bergung Seit 1938 zunächst als Student in der Schweiz Zuflucht findend, entschied sich Goldschmidt nach Ende des Zweiten Weltkriegs dauerhaft für die Schweiz als Wahlheimat. Entscheidend fiel dabei ins Gewicht, dass das deutsche und mit ihm das europäische Judentum zwar mitsamt seinem reichen kulturellen Leben fast vollständig vernichtet war, die Schweiz aber für das Projekt der Bergung der kulturellen Leistungen der geeignete Ort schien. Denn inzwischen hatte sich das jüdische Leben Europas in erheblichem Maß in die Schweiz und insbesondere nach Zürich verlagert.

1951 gründete Goldschmidt in Zürich das Freie Jüdische Lehrhaus, das sich zur Aufgabe machte, die jüdische Geschichte mit Blick auf die Zukunft und angesichts der von Grund auf neuen Situation, wie sie sich nach 1945 darstellte, aufzuarbeiten. Aber schon zuvor hatte Goldschmidt als einer der Ersten auf die über den Abgrund von Auschwitz hinausweisende Bedeutung jüdischer Philosophen wie Hermann Cohen, Martin Buber und Franz Rosenzweig aufmerksam gemacht.

Vermächtnis Im Zusammenhang seiner frühen Arbeiten der 40er-Jahre zum dialogischen Denken, das Goldschmidt im Anschluss an Cohen, Rosenzweig und Buber zur Dialogik als eine kritische Philosophie entwickelte, die gegen die repressive Tendenz von Hegels Dialektik den offenen Zug des Denkens vertrat, entstand Das Vermächtnis des deutschen Judentums. 1957 erschienen, wuchs das Buch in den folgenden Auflagen zu einem umfangreichen Band an, der die besondere Bedeutung des deutschen und europäischen Judentums darin aufwies, dass die deutsch-jüdische Erfahrung als Modell dialogisch sich gegenseitig befruchtender Praxis den kulturell innovativen Schub ermöglichte, der allerdings nach 1945 dann wieder in so prekärer Weise in Vergessenheit geriet.

Das über seine historische Bedeutung hinausweisende Vermächtnis des deutschen Judentums sah Goldschmidt vor allem auch in der zukunftsweisenden Vorreiterrolle der Dialogik als eines geschichtlich bezeugten schöpferischen Miteinanders.

verantwortlich Goldschmidts selbstbewusster Rekurs auf das Judentum als eine offene und schöpferisch sich weiter entwickelnde Tradition verstand sich als eine bewusste Verankerung in der geschichtlichen Erfahrung. Als solche war sie gerade das Gegenteil einer Fixierung auf die Vergangenheit. Geschichte war ihm vielmehr die lebendige Quelle, aus der sich die Erfahrung biblischer Zukunftsgewissheit speist: dass wir auch anders handeln könnten. Und dies deshalb, weil die Welt, in der wir leben, von uns so geschaffen wird – und weil wir darum auch selbst für sie verantwortlich sind.

Zuletzt verstand sich Goldschmidt aber stets als freier Schriftsteller, als kritische Stimme in einer zunehmend verwalteten Öffentlichkeit, in der Freiheit zum Widerspruch genauso wenig geduldet wurde wie in den Tempeln der akademischen Welt, in denen Denken längst zum industriellen Massenprodukt geworden ist. Goldschmidts intellektueller Anarchismus mit seiner resolut weltoffenen Perspektive versteht so jede eigenständige Abweichung vom Normendiktat globaler Gleichschaltung als Chance, dennoch anders zu denken – und zu handeln.