They fuck you up, your mum and dad. They might not mean to, but they do», heißt es in einem berühmten Gedicht des englischen Autors Philip Larkin. Das hätte auch das Lebensmotto der Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller sein können. In den frühen 80er-Jahren wurde sie mit Büchern wie Das Drama des begabten Kindes, Am Anfang war Erziehung oder Du sollst nicht merken populär, in denen sie sich zur radikalen Anwältin der Kinder gegenüber deren Eltern machte.

Sie war davon überzeugt, dass es das Fehlverhalten der Eltern ist – die Unfähigkeit, das Kind als eigenständiges Individuum zu sehen, die Respektlosigkeit gegenüber dem Kind –, das für psychische und physische Probleme des Kindes bis ins Erwachsenenalter hinein verantwortlich ist. Selbst die Taten Hitlers führte Miller letztlich darauf zurück, dass er von seinen Eltern «destruktiv erzogen» worden sei. Ihr Kampf galt der «Schwarzen Pädagogik» (ein Ausdruck von Katharina Rutschky), die darauf abzielt, den Willen von Kindern zu brechen.

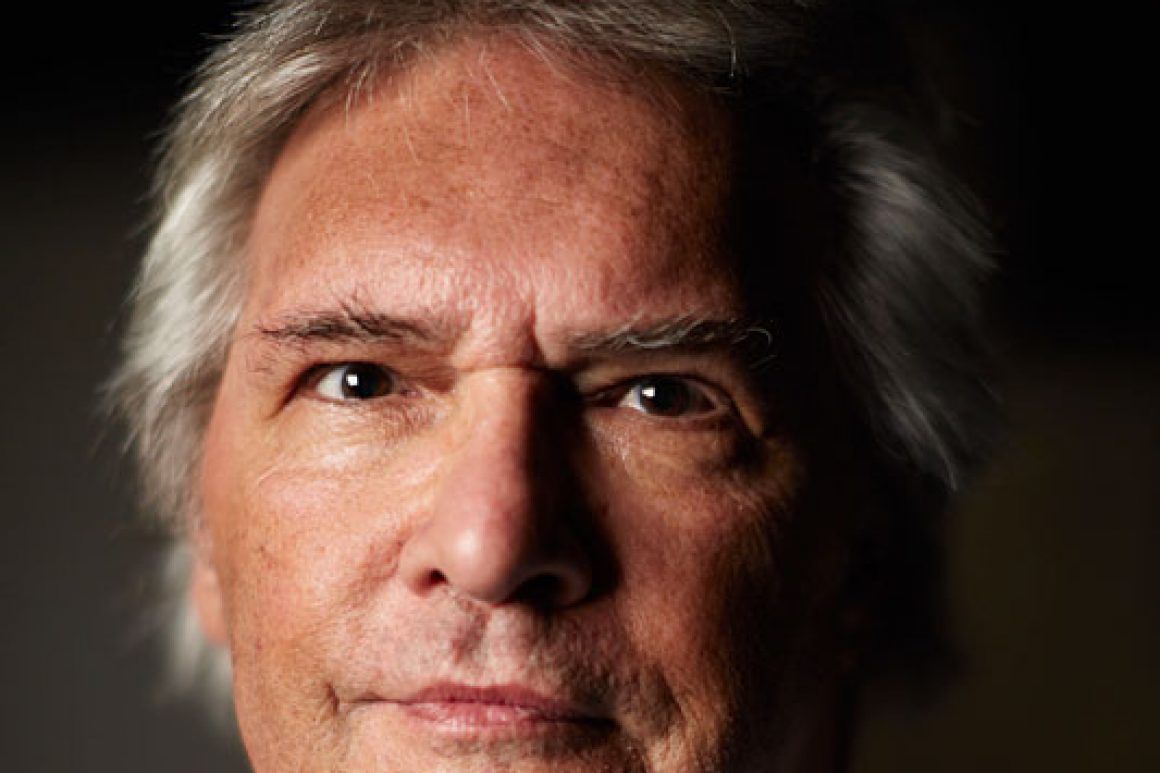

empathie Man sollte annehmen, dass jemand, der in seinen theoretischen Überlegungen so viel Empathie für Kinder aufbrachte, selbst eine besonders gute Mutter gewesen ist. Doch das war offenbar keineswegs der Fall. Alice Millers Sohn Martin Miller, Psychotherapeut in Zürich, hat nun die erste Biografie seiner Mutter vorgelegt (Das wahre «Drama des begabten Kindes»). Dort schreibt er klipp und klar: «Es war nicht schön, der Sohn Alice Millers zu sein.» Von Gefühlskälte und Ablehnung ist da die Rede.

Alice Miller gab Martin kurz nach der Geburt zu einer Pflegemutter, weil er die Brust verweigerte; als seine Schwester mit Down-Syndrom geboren wurde, schickte sie ihren Sohn für zwei Jahre in ein Kinderheim und besuchte ihn nie; sie verhinderte nicht, dass der Vater ihn immer wieder schlug; beide Eltern sprachen in ihrer Muttersprache Polnisch, damit er sie nicht verstand. Noch ihren erwachsenen Sohn versuchte sie, in seinen privaten und beruflichen Entscheidungen zu kontrollieren. Als sie ihm schließlich einen Psychotherapeuten empfahl und sich von diesem berichten ließ, was in den Sitzungen gesagt wird, kam es zum endgültigen Bruch.

Würdigung Und doch ist Das wahre «Drama des begabten Kindes» kein Abrechnungsbuch, wie es so viele Kinder von Prominenten vorlegen. Im Gegenteil ist es eine fast zärtliche Würdigung der Person und des Werks Alice Millers. Martin Miller schildert das Verhalten seiner Mutter ihm gegenüber ohne Hass und Bitterkeit – allerdings auch ohne Beschönigung und falsche Versöhnlichkeit. Alice Miller war nach jedem vernünftigen Maßstab eine schlechte Mutter. «Und trotzdem», schreibt Miller, «war meine Mutter eine große Kindheitsforscherin.»

Zum ersten Mal erzählt das Buch ausführlich die Lebensjahre Alice Millers während der deutschen Besatzung Polens, wo sie 1923 zur Welt gekommen war. Über diese Jahre bewahrte sie sowohl in der Öffentlichkeit als auch gegenüber ihrer Familie weitgehend Stillschweigen. Das fing schon bei ihrem Namen an. Miller ließ alle Welt glauben, ihr Geburtsname sei Alicja Rostowska. Das war allerdings ihr Tarnname, mit dem sie in Warschau unter falscher Identität überlebte.

In Wirklichkeit hieß sie Alicija Englard, und sie wurde in dem Städtchen Piotrków Trybunalski in eine streng orthodoxe jüdische Familie geboren. Sie war das «begabte Kind» ihrer späteren Bücher – eine Einzelgängerin, die sich unverstanden fühlte und ihr traditionsbewusstes Elternhaus als kalt und einengend empfand. Ihr späterer theoretischer Ansatz knüpft also unmittelbar an ihre eigene Kindheitserfahrung an. Doch warum war sie dann nicht in der Lage, es als Mutter besser zu machen?

Schoa Miller führt dies auf die psychische Deformation seiner Mutter durch das Trauma der Schoa zurück – ein Trauma, das die Generation der Überlebenden an ihre Kinder weitergegeben hat: bekannt als «Second Generation Syndrome». Der Autor ist in die USA gereist, um mit Alice Millers noch lebenden Cousinen Ala Damaz und Irenka Taurek zu reden, die ihm die Geschichte seiner Familie erzählt haben – eine Geschichte, die er selbst bis dato nicht kannte, weil in seinem Elternhaus kaum darüber gesprochen wurde.

So erfuhr er, dass Alice Miller die Möglichkeit, mit der Familie ihrer Lieblingstante Polen zu verlassen, ausgeschlagen hat, um ihre eigene Familie nicht im Stich zu lassen; dass sie auch ihrer Mutter Gutta und ihrer Schwester Irena falsche Pässe besorgt und ihnen so das Leben gerettet hat; dass ihr Vater Meylech im Ghetto umkam, weil er nur Jiddisch sprach und sich nicht als Nichtjude tarnen konnte; dass Alice Miller ihre Herkunft komplett verleugnen musste, um zu überleben. «Ich hatte so große Angst, dass ich eines Tages verhaftet werden könnte, weil ich mit dem falschen Namen meine jüdische Identität versteckt hatte. Ich habe noch Jahrzehnte Angst gehabt, dass die Nazis kommen und mich ins Konzentrationslager einsperren würden», erzählte sie ihrem Sohn später.

Wurzeln Für Martin Miller war diese Reise in die Vergangenheit seiner Mutter auch eine zu seinen eigenen jüdischen Wurzeln. «In den Gesprächen mit Ala und Irenka habe ich mich zum ersten Mal, mit über 60 Jahren, als Jude akzeptiert gefühlt», erzählt er im Anschluss an die Präsentation seines Buches in Berlin. Denn seiner Mutter sei ihr Judentum stets peinlich gewesen, und in der Israelitischen Cultusgemeinde in Zürich habe er nie Anschluss gefunden. «Das Thema meiner jüdischen Biografie ist für mich sehr wichtig geworden in Zusammenhang mit meinem Buch.»

Dabei ist es Martin Miller, der der Theorie Alice Millers Ehre erweist, indem er sie in seine therapeutische Praxis umsetzt. «Mir haben Anhänger von Alice Miller vorgeworfen, meine Mutter zu verraten», berichtet er. «Darauf habe ich ein einziges Argument, und das ist ein As im Ärmel. Ich sage: ›Sie wollen mich angreifen, weil ich, wie Sie auch, die Bücher meiner Mutter gelesen habe und für mich in Anspruch nehme, meine Geschichte zu erzählen, so wie sie es fordert? Wer nimmt Alice Miller ernster – Sie oder ich?‹»

Martin Miller: «Das wahre ›Drama des begabten Kindes‹: Die Tragödie Alice Millers. Wie verdrängte Kriegstraumata in der Familie wirken». Kreuz, Freiburg i. Br. 2013, 176 S., 17,99 €