Frau Honigmann, Ihr neues Buch versammelt insbesondere Reden, die Sie bei der Entgegennahme von Literaturpreisen gehalten haben. Wie unterscheidet sich das Schreiben solcher Reden von Ihren Romanen und Erzählungen?

Man hat sich die Preise nicht selbst ausgesucht, sie werden zugesprochen. Ich nehme sie dann als Anlass, mich mit dem Werk und der Biografie der Autoren, in deren Namen sie verliehen werden, auseinanderzusetzen. Dies ist manchmal einfach und freudig, weil mir die Autoren – wie beispielsweise Max Frisch – nahe und vertraut sind. Elisabeth Langgässer ist da eine größere Herausforderung. Ihre katholisch-mystische Literatur und ihr Verhalten gegenüber der Tochter Cordelia Edvardson, die als Einzige der Familie nach Auschwitz deportiert wurde, sind mir fremd geblieben. Beim Schreiben der Reden komme ich in eine Art Zwiegespräch mit den Autoren und Autorinnen und bringe meine Perspektive, meine eigene Geschichte mit ein.

In Ihrer Rede »Zur Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung« beschreiben Sie, dass Ihre Vorfahren »immer schon da gewesen« seien und dass sie dennoch ein Gefühl des »Unbehaustseins« kennen.

Mein Vater hat immer voller Stolz darauf bestanden, dass er aus einer jüdischen Familie stammt, die schon vor den Germanen und Alemannen da lebte. Es gibt tatsächlich eine sehr alte jüdische Präsenz im Rheintal. Irgendwie finde ich das auch eine schöne Vorstellung, dass man hier eigentlich zu Hause war und ist – mit allen Konflikten und allem, was dazugehört. In meiner Familiengeschichte, meinem eigenen Aufwachsen kenne ich jedoch auch eine große Fremdheit. Mein Vater musste als Jude sein geliebtes Hessen verlassen und ins Exil gehen. Ich bin in der DDR aufgewachsen mit Eltern, die aus England kamen. Ich hatte keine Großeltern, keine Onkel und Tanten. Im damaligen Berlin waren Juden ein Thema, über das man lieber nicht sprach. Mit »Unbehaustheit« meine ich jedoch auch einen existenziellen Zustand, der mit der Moderne zusammenhängt und mit der schwierigen Freiheit, sich selbst zu entwerfen. Ich zitiere in meinem Buch Emmanuel Levinas: »Sich nach der jüdischen Identität fragen, heißt, sie bereits verloren zu haben.«

Sie lassen Ihre Kenntnisse von Bibel, Talmud sowie rabbinischen und religionsphilosophischen Schriften wie beiläufig in Ihre Auseinandersetzung mit säkularen Literaturen einfließen.

Ich sehe keine Rivalität zwischen der »normalen« Literatur, das heißt, der allgemein anerkannten Weltliteratur, und der Weltliteratur des Judentums. Früher hatte ich zu dieser auch wenig Zugang. Mit meiner Emigration nach Straßburg 1984 habe ich mich in ein jüdisch-religiöses Milieu hineinbegeben. Ich habe hier einen unendlichen Reichtum an Texten kennengelernt und setze mich in einer Gruppe von Frauen immer weiter mit diesen Texten auseinander, zurzeit beispielsweise mit den Schriften des Maharal, bekannt auch als Rabbi Löw von Prag. Seine Schriften stammen aus dem 16. Jahrhundert und sind geprägt von Denkweisen der Renaissance. Die Literatur des Judentums ist sehr anregend und spannend und erlaubt immer wieder neue Sichtweisen. Viele denken, dass das religiöse Judentum nur eine Gesetzesreligion sei. Mich hingegen hat die Welt des Midrasch, diese Vielfalt an Erzählungen, bereits in meiner Jugend in der DDR angezogen.

Die jüdischen Dichter, mit denen Sie sich in »Unverschämt jüdisch« näher auseinandersetzen, sind überwiegend männlich (wie Kafka, Proust, Wassermann, Heine, Roth, Schnitzler). Welche jüdische Autorin fasziniert Sie?

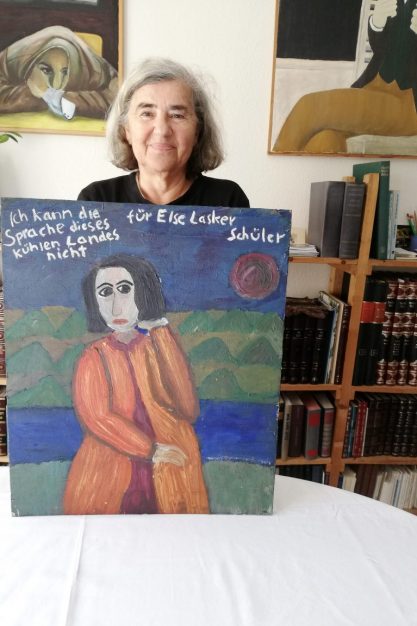

Wenn ich Literatur lese, frage ich nicht, ob ein Mann oder eine Frau das geschrieben hat. Ich nehme Literatur als Text wahr, lasse mich begeistern von dessen Qualität. Aber für mich waren Charlotte Salomon und Else Lasker-Schüler sehr, sehr wichtig. Schon als 13-Jährige sah ich in Lasker-Schüler eine Identifikationsfigur. Sie sah auch ähnlich aus wie ich. In den 70er-Jahren, als ich mit der Malerei anfing, habe ich ein Bild von ihr gemalt. Am Rand des Bildes zitiere ich den Titel eines Gedichts von ihr: »Ich kann die Sprache dieses kühlen Landes nicht.« Hier in Straßburg habe ich dann ein Hörspiel über Lasker-Schüler geschrieben mit dem Titel »Letztes Jahr in Jerusalem«, das 1995 im Südwestfunk Premiere hatte. Anders als Lasker-Schüler bin ich keine Lyrikerin. Aber das Poetische ist mir sehr wichtig. Ich schreibe keine ausufernden Romane, ich möchte die Knappheit und das Poetische der Poesie auf die Prosa übertragen.

Im ebenfalls abgedruckten Gelegenheitstext »Bücher haben ihre Schicksale« beschreiben Sie den nicht einfachen Prozess der Ablösung eines Textes von seinem Autor. Wie geht es Ihnen mit der »Geburt« von »Unverschämt jüdisch«?

Die Trennung von Manuskripten bleibt immer schwierig, aber schwerer ist es mit den Bildern. Sie hängen bei mir zu Hause, stehen bei meinem Galeristen im Dunkeln oder werden verkauft. Dann aber wechseln sie zu Leuten, die ich nicht kenne, und ich sehe die Bilder nie wieder. Je mehr ich diesen Schmerz der Malerei gegenüber verspüre, desto mehr versöhne ich mich mit dem Schicksal der Bücher. Die Bücher, auch das neue Buch, machen sich selbstständig, zirkulieren in der Welt. Ich kann’s nicht mehr kontrollieren, aber sie leben ihr Leben. Und dann kommen die Lesungen und so neue Begegnungen mit den Büchern und ihren Lesern.

Mit der Schriftstellerin sprach Eva Lezzi.

Barbara Honigmann: »Unverschämt jüdisch«. Hanser, München 2021,

160 S., 22 €